Petit gangster de Hong-Kong, Wah se partage entre son boulot habituel, le recouvrement de dettes, et la nécessité de protéger son acolyte, Fly, à la conduite problématique : celui-ci ne cesse d’emprunter de l’argent qu’il ne peut jamais rembourser. Mais cette vie, déjà passablement déréglée, est bouleversée quand Wah doit héberger sa jolie cousine, Ngor, qui vit loin de la ville, sur l’île de Lantau. Wah entame alors un épuisant va-et-vient entre son amour naissant pour Ngor, mirage d’une vie paisible, et sa fidélité à son «frère» de gang, Fly, tabassé à répétition par les hommes de main d’un autre gangster, Tony.Wah devra choisir sa destinée.

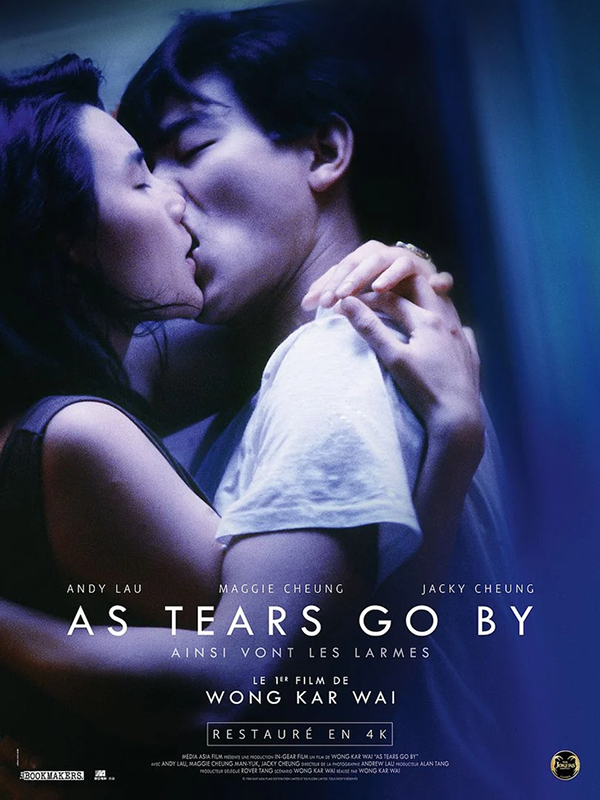

AS TEARS GO BY

Fiction / Hong Kong

HORAIRES DU 20 AU 26 AOÛT 2025

VEN 22 : 18h10

LE PREMIER PLAN

Combien de cinéastes ont-ils fait du tout premier plan de leur tout premier film un saisissant effet-signature, presque un manifeste stylistique ? Il y a déjà beaucoup de Wong Kar wai et de la façon dont il va se singulariser au sein du cinéma de Hong-Kong (et pas seulement) dans le plan qui illustre le générique d’As tears go by. Une drôle d’image nocturne, curieusement cadrée, inégalement coupée en deux : sur son quart gauche, une rue animée de Hong-Kong, vue d’en haut; sur la large partie droite un mur d’écrans de télé – qui ne sont pas encore plats – diffusant des plans de ciel bleu traversé par les nuages.

La première impression est purement plastique, elle indique que la « révolution » Wong Kar wai sera une affaire de couleurs: une dominante de bleu, renforcée par un néon, sur laquelle viennent s’inscrire en rouge vif les crédits du générique – tandis qu’une enseigne lumineuse ajoute, au fond, une touche de jaune. De fait, le film, éclairé par Andrew Lau – le futur coréalisateur d’Infernal Affairs – jouera d’une colorimétrie intense, violemment anti-réaliste, alternant bleu froid et rouge sang. La singularité du cadrage, la puissance visuelle du plan seront des constantes du cinéma de Wong Kar wai.

Mais ce plan volé à Mongkok, l’un des quartiers les plus animés de Kowloon, la partie « continentale » de Hong-Kong où se déroule l’essentiel de l’action du film, ne se contente pas de signaler la naissance d’une esthétique. Il propose des pistes de ce que seront souvent, sur le plan narratif, les films du cinéaste : des récits ultra-urbains interrogeant la modernité d’une ville (et ses métamorphoses: les écrans avaient été récemment installés pour faire de Mongkok un petit Shinjuku); des intrigues trouées de ponctuations oniriques – le plan suivant montre Andy Lau en plein sommeil, ce qui fait peut-être de cette image fondatrice un rêve ; plus globalement des personnages qui ont souvent « la tête dans les nuages ».

Oui, la plupart des (anti-)héros des films de Wong Kar wai éprouvent une sorte de manque existentiel, une incertitude profonde, qu’on a souvent associées à l’avenir incertain de Hong-Kong. Wong Kar wai n’a que 29 ans quand il signe As tears go by, un polar rendu possible par l’immense succès, à l’été 1986, du Syndicat du Crime, de John Woo, et de sa forte influence sur le cinéma local. Il n’est pas encore l’inventeur de formes, le façonneur d’images puissamment émotionnelles qu’il sera quelques années plus tard, mais déjà, au sein d’un genre ultra-balisé, il ne filme pas tout à fait comme tout le monde…

LA GENÈSE DU FILM

Quand Wong Kar wai réalise As tears go by, il est déjà crédité comme scénariste sur une douzaine de films. Mais, de son propre aveu, il est intervenu, à des degrés divers, sur plus de cinquante titres, le plus souvent sans voir son nom au générique. Après avoir commencé des études de photo, sa passion du cinéma – qu’il doit en partie à sa mère, très cinéphile – l’a emporté. D’abord assistant à la télévision, il a vite rejoint, comme ça se passe à Hong-Kong au début des années 80, un « pool » de scénaristes qui mettent leurs idées en commun et façonnent à plusieurs des films de genre qu’à l’arrivée un seul d’entre eux finit par signer. Il n’y a pas que des polars: films d’action, d’arts martiaux, voire séries B horrifiques semi-parodiques (comme The Haunted Cop shop II qui lorgne sans vergogne sur le succès de Ghostbusters), Wong Kar wai touche à tout. Il a souvent comme commanditaire le prolifique Barry Wong (1946-1992), auteur de plus de soixante scénarios dans quasiment tous les genres, et notamment de celui de À toute épreuve, de John Woo, sorti après sa mort prématurée. Parmi les scénarios signés Barry Wong, plusieurs sont de Wong Kar wai, réputé pourtant pour disparaître de longs mois avant de rendre tardivement sa copie. Car, déjà, le futur cinéaste souffre d’écrire, il a du mal avec cette étape intermédiaire, il dit devoir inventer le film en entier pour le décrire dans le scénario, et non pas l’imaginer à partir de la trace écrite… Wong Kar wai s’est aussi lié d’amitié avec un cinéaste légèrement plus âgé que lui, Patrick Tam (né en 1948), dont le premier film, The Sword (1980), un «wu xia pian » (ou « film de sabre », visible en France en dvd), fait de lui l’un des leaders de ce qu’on appelle alors la « Nouvelle vague de Hong-Kong » aux côtés d’Ann Hui ou de Tsui Hark (Wong Kar wai fera plutôt partie de la « Seconde vague »). On surnomme Patrick Tam le « Godard de Hong-Kong». Les deux amis ont l’idée d’une trilogie (« La Trilogie d’Apu rencontre Mean Streets », expliquera plus tard plus ou moins sérieusement Wong Kar wai) qui suivrait deux petits voyous à trois âges de leurs parcours criminels. Non pas des caïds, mais de petits losers.

De la troisième partie de ce projet, Patrick Tam tire son cinquième film, Final victory (1987), scénario de Wong Kar wai, avec en vedette un couple inattendu formé par Tsui Hark et Eric Tsang (qui, quinze ans plus tard, sera le truculent gangster Sam dans Infernal Affairs).

Quand le producteur Alan Tang suggère à Wong Kar wai qu’il est l’heure pour lui de faire ses premiers pas de cinéaste, ce dernier pense d’abord à un film sur un policier et une femme mystérieuse dans le quartier de Mongkok. Mais pas question, a fortiori quand Alan Tang obtient l’accord d’Andy Lau pour tenir le rôle principal, de faire autre chose qu’une histoire de gangsters.

Wong kar wai se tourne alors vers la deuxième partie de la trilogie (dont il s’inspire librement: Patrick Tam n’est pas crédité au scénario). Ironie du sort, le film garde, dans son titre cantonais, la trace du projet sur la « femme mystérieuse » : Wàngjiao kamén, soit « Carmen à Mongkok », ce qui est assez intrigant quand on voit As tears go by, mise à part la dimension tragique du film.

WONG KAR WAI, BIOGRAPHIE

Né à Shanghaï, Wong Kar Wai suit sa famille qui s’installe à Hong Kong en 1963. Diplômé en Arts graphiques après des études à l’École polytechnique de Hong-Kong, il entre comme assistant de production à la télévision où il devient rapidement assistant producteur puis scénariste de téléfilms et de séries télévisées. Il intègre alors le « team créatif » de Barry Wong, le meilleur et le plus prolifique scénariste de Hong Kong et commence à travailler dans le milieu du cinéma. Scénariste, il collabore notamment à The Final Victory de Patrick Tam. Ce dernier produira le premier long métrage de Wong Kar Waï.

En 1988, Wong Kar Wai réalise son premier film, As Tears go by, d’après l’un de ses scénarios. Le film est présenté à la Semaine de la Critique à Cannes mais jugé trop violent par les critiques occidentaux.

En 1990, le cinéaste réunit tous les jeunes acteurs les plus populaires – notamment Maggie Cheung et Leslie Cheung – pour son second opus Nos années sauvages, chassé-croisé amoureux dans le Hong Kong des années 60: le film est un échec commercial et sa seconde partie ne sera d’ailleurs jamais montée.

Pour Les Cendres du temps, grande fresque historique, Wong Kar Wai tourne pendant deux ans. Usant de chorégraphies et scènes de combats d’une grande précision, le film s’inscrit dans la grande tradition du cinéma hinois et affiche un casting prestigieux : Brigitte Lin, Tony Leung, Jacky Cheung, Maggie Cheung et Leslie Cheung. Le film est présenté à Venise où il obtient le prix de la Meilleure photo et laisse le réalisateur épuisé physiquement et mentalement par le tournage en plein désert.

Pendant la post-production des Cendres du Temps, Wong Kar Wai décide de revenir à l’essence du cinéma et de filmer simplement des personnages dans le Hong Kong contemporain : la nuit, il tourne fiévreusement sans aucune autorisation et caméra à l’épaule dans le quartier de son enfance, Tsim Sha Tsui. Le résultat: Chungking Express, son plus gros succès public, qui le révèle au niveau international et lui vaut le surnom de Quentin Tarantino chinois. Avec Happy Together, tourné en Argentine, Wong Kar Wai remporte le Prix de la mise en scène à Cannes et offre en 2000 le Prix d’interprétation masculine du Festival à Tony Leung pour In the Mood for Love.

LISTE TECHNIQUE & ARTISTIQUE

Une production : IN-GEAR FILM

Écrit et réalisé par : WONG KAR WAI

Avec : ANDY LAU, MAGGIE CHEUNG, MAN-YUK, JACKY CHEUNG

Directeur de la photographie : ANDREW LAU

Montage : BEI-DAK CHEONG, KIT WAI KAI

Musique : DANNY CHUNG, TEDDY ROBIN KWAN

Producteur : ALAN TANG

Producteur délégué : ROVER TANG