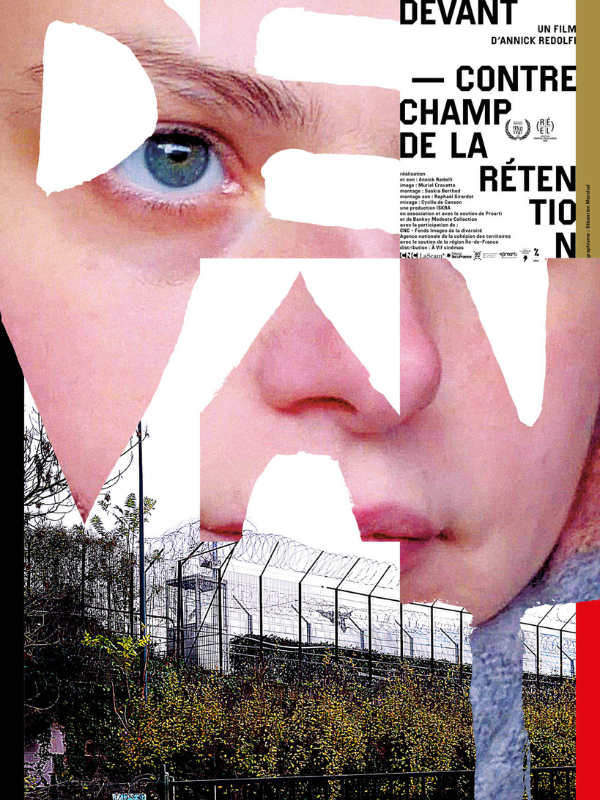

Pauline, Norah, Kristina attendent pendant des heures, assises sous une cabane en bois perdue au fond du bois de Vincennes. Devant le Centre de rétention administrative (CRA) de Paris, toutes sont venues voir leur proche enfermé. Des vies suspendues à l’attente de leur expulsion ou de leur libération. Sur cette scène, ces femmes se racontent, échangent entre elles, partagent avec les nouveaux visiteurs leur expérience, leur révolte, leurs rêves. Elles sont le miroir de la rétention, son contrechamp. Leurs mots dessinent le paysage d’une zone de non-droit en France, où la violence, l’arbitraire et l’injustice règnent en maîtres.

DEVANT - CONTRECHAMP DE LA RÉTENTION

Documentaire / France

DIMANCHE 14 DÉCEMBRE À 16H50 : Séance suivie d’un débat en présence de Nader Ayache, réalisateur sous OQTF récemment régularisé, et de Matthieu de Laborde, producteur du film.

LE FILM

Dans ce lieu unique, des personnages entrent et sortent du champ. Dès le début du film, un lien se tisse entre le champ et le contrechamp, perceptible dans la tension physique des corps dans l’attente. Le travail cinématographique s’attache par l’image et le son à rendre visible le hors champ avec lequel s’articule toute la mécanique du champ, avec lequel les acteurs ne cessent d’interagir : questions-réponses entre visiteurs et policiers, entrées dans le centre de rétention, sorties du centre de rétention.

Ma démarche, en ce lieu singulier, n’est pas celle d’une simple obser vatrice. J’interroge les acteurs de la scène qui deviennent les passeurs entre intérieur et extérieur, entre champ et contrechamp. Par notre présence et notre tournage, par le regard que nous posons, le questionnement que nous suscitons, il se passe des choses qui ne se seraient pas passées sinon. Comme une mise en abyme soudaine de l’histoire individuelle à l’histoire collective, les visiteurs ne sont plus enfermés dans leur propre récit mais celui-ci s’inscrit dans un autre récit, universel.

LES INTENTIONS

Il est des injustices qui nous insupportent plus que d’autres. Celle que vivent les personnes dites “sans-papiers” en France m’interpelle depuis que je suis arrivée à Paris. En 1996, un collectif de sans-papiers occupe l’église Saint Bernard, tout proche de mon domicile. L’épisode médiatisé donne alors un coup de projecteur sur la réalité de ces femmes et ces hommes immigrés à qui l’administration refuse de délivrer un titre de séjour, alors qu’ils travaillent, ont des enfants nés sur le sol français, participent à la vie sociale et économique. Depuis, le mot est entré dans le langage courant et colle à la peau d’êtres humains, les privant de leur humanité. Comme si on pouvait être sans-papiers par essence. Ça rend la tâche de déshumanisation plus facile pour l’administration et les politiques discriminatoires envers les étrangers.

Nous voilà bientôt 30 ans plus tard. Les choses ont affreusement empiré. Ce qui nous paraissait alors totalement inconcevable est devenu tout à fait légal, comme le délit de solidarité. Comme enfermer en prison pendant plu sieurs mois des personnes qui n’ont commis ni crime ni délit.

*Un jour, j’ai entendu à la radio que des sans-papiers avaient mis le feu au centre de rétention de Vincennes. C’était en 2008. Cela se passait tout près de chez moi encore une fois. J’ai lu le récit des personnes retenues. J’ai décidé de rendre compte de ce qui se passait dans ces lieux invisibles. Mon désir d’en faire un film est né. Je me suis rapprochée des citoyens engagés qui ont créé l’Observatoire du centre de rétention de Vincennes. J’ai fait des visites aux retenus pour rendre compte des parcours des personnes enfermées et de ce qui se passe dans les centres de rétention.

En commençant ce film, je n’imaginais pas la réalité que j’allais décou vrir. La rétention restait un concept abstrait, les centres de rétention loin tains, invisibles. L’expérience que j’ai menée au fil des années au centre de rétention de Vincennes m’a permis de faire une sociologie de la rétention, avec mon approche et mes outils. D’abord au fil des visites aux retenus comme observatrice, puis comme cinéaste filmant les visiteurs à l’accueil du centre. Ces rencontres m’ont permis de toucher au plus près l’humain, d’approcher la réalité complexe de tous ces parcours de vie uniques. Il n’y a pas un type de sans-papiers, mais une multitude de personnes se retrouvant dans des situations administratives complexes, passant pour certains subitement du statut légal à celui d’illégal.

Ces femmes et ces hommes, ces enfants qui viennent visiter un mari, un père ou un frère enfermé, juste parce qu’il n’est pas né au “bon” endroit, ce sont des familles brisées, des couples séparés, des fratries déchirées. J’ai vu de la souffrance sur ces visages, de la lassitude dans l’attente et le froid face une machine administrative aveugle et impitoyable. Les histoires qui m’ont été confiées, les moments que nous avons partagés ensemble sous cette cabane du bois de Vincennes sont autant de souvenirs précieux qui opposent des noms et des récits aux mots déshumanisants que sont “sans-papiers” et “OQTF”.

N’ayant pas obtenu l’autorisation de filmer dans le centre de rétention, j’ai cherché la forme que pourrait prendre ce film. C’est en passant de nom breuses heures d’attente à discuter avec les autres visiteurs que le dispositif filmique s’est imposé. L’accueil des visiteurs, je peux le filmer. Même si les policiers de garde veillent à ce que la caméra ne soit jamais tournée vers le centre de rétention. Ce qui m’est apparu d’abord comme une contrainte est devenu la force du film. En observant la rétention en plans serrés, j’englobe le lieu d’enfermement et tous ceux qui sont pris dans son champ de gravité : les visiteurs des retenus et au-delà, la société française dans son ensemble. L’accueil des visiteurs est un lieu frontière, entre intérieur et extérieur. C’est là que se joue tous les jours le même théâtre de l’absurde : celui de l’enfer mement de personnes étrangères qui n’ont commis ni crime ni délit, mais qui n’ont “pas de papiers”. Dans cet espace, nos personnages évoluent à huis clos dans une dynamique de l’attente qui évoque la pièce de Samuel Beckett “En attendant Godot”. Ils sont nos fenêtres sur l’intérieur interdit, l’incarnation de l’extérieur invisible, les passeurs du vécu d’un enfermement qui est aussi le leur car il s’inscrit dans leur histoire intime. Ils sont des révélateurs, montrant comment notre société assigne l’Étranger au rôle d’indésirable. Comment la France n’est pas le pays des Droits de l’Homme qu’elle prétend incarner.

Derrière ces parcours de la rétention, le film dépeint une réalité fran çaise que nous ne voulons pas voir. Il questionne un système institutionnalisé de criminalisation de l’étranger qui se durcit au fil des lois sur l’immigration. Un système absurde car il est aussi inefficace et coûteux, qu’inhumain et indéfendable. L’invisibilité de la rétention dans la société, la banalisation de la figure du sans-papiers sont autant de symptômes d’un glissement idéologique dangereux, d’une vision politique pernicieuse de notre avenir qui efface le sens des mots “hospitalité” et “humanité”. Il ne se passe pas une rencontre avec les visiteurs du centre de rétention de Vincennes sans que l’on me demande : “Où est la France, pays des droits de l’homme?” Je n’ai toujours pas la réponse.

LES PERSONNAGES

J’ai rencontré Pauline devant le centre de rétention. Elle y vient tous les jours visiter son petit ami enfermé. Par un hasard extraordinaire, cette jeune femme a travaillé dans le centre quelques années plus tôt, s’occupant de l’entretien et de la distribution des repas aux retenus. L’intime rentre désor mais dans son rapport à la rétention, bouleversant totalement sa vision du lieu. À l’issue des 3 mois que dure la rétention de son compagnon, celui-ci sera emprisonné à la Santé après avoir refusé une ultime visite auprès de l’ambassade algérienne afin de déterminer son identité pour l’expulser.

Deux autres jeunes femmes venues visiter leurs fiancés partagent avec Pauline une sororité solidaire : Kristina, épuisée par ses visites quotidiennes en rétention depuis plus de 50 jours, et Norah, personnage hors norme qui se fait passeuse du lieu pour les autres visiteurs.

Un jour, je rencontre Pauline, infirmière au Samu Social de Paris, en détresse absolue face à l’enfermement du père de sa petite fille de deux ans. Celui-ci sera libéré par le juge administratif au vu de sa situation familiale, mais dans l’impossibilité de régulariser sa situation en France, il finira par quitter le pays et sa famille pour aller travailler en Angleterre où il a obtenu un titre de séjour.

Un soir d’hiver, je m’approche d’un homme qui a l’air exténué et attend devant le centre pour récupérer ses affaires restées au coffre. Après 15 jours de rétention, il vient tout juste d’être libéré par le juge administratif – et pour cause, il a la nationalité française. Il raconte la violence physique et psychologique subie à l’intérieur et le cauchemar de l’expulsion qui guette chaque personne enfermée.

LES CENTRES DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Un centre de rétention administrative (CRA) est un lieu où l’Etat fran çais enferme les personnes étrangères sans titre de séjour en règle afin de les expulser vers leur pays d’origine.

Les personnes enfermées n’ont commis ni crime ni délit mais sont pourtant privées de liberté sous le prétexte qu’elles risqueraient de ne pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français (OQTF).

Créé en 1981, le régime de la rétention s’inscrit dans une longue histoire de suspicion envers les étrangers. Le durcissement des lois sur l’immigration est allé de pair avec l’aggravation des conditions dans lesquelles les étrangers sont “retenus” pour être “éloignés” de France.

La durée d’enfermement est ainsi passée de 7 jours en 1981 à 10 jours en 1993, puis 12 jours en 1998, 32 jours en 2003, 45 jours en 2011 pour atteindre 90 jours en 2019. Ce qui n’était censé être qu’un délai provisoire pour faciliter la tâche de l’administration est devenu un système de punition et de dissuasion. Les personnes enfermées peuvent ainsi être privées de liberté pendant 3 mois sans jamais être expulsées. Au bout de ce délai, l’administration est obligée de les relâcher, mais leur situation n’est pas réglée pour autant, elle s’en trouve même aggravée.

Ce système est indigne dans son principe même : enfermer dans un lieu carcéral, sous surveillance policière, derrière des barbelés et des miradors, dans un lieu anxiogène, sans aucune activité, des personnes innocentes. Et ce pendant des mois.

Ensuite parce que ces lieux sont volontairement invisibles, opaques, soustraits au regard citoyen, facilitant les violations des droits humains qui sont quotidiennes.

Comme le non-respect des procédures ou des conditions de rétention. Par exemple, de nombreuses personnes souffrent de pathologies non conci liables avec l’enfermement en CRA mais l’institution ferme les yeux.

La violence, qu’elle soit le fait de policiers ou des retenus entre eux, est omniprésente: vols, agressions, bagarres, intimidations, passages à tabac, isolement, racisme, humiliation… mais aussi les tentatives de suicide, la cami sole chimique, les méthodes d’expulsion forcées. En 2014, Abdelhak Goradia, un Algérien âgé de 51 ans, est mort étouffé par son vomi, la tête enserrée d’un casque de boxe en mousse, dans le fourgon qui l’emmenait du centre de rétention de Vincennes à l’aéroport. En mai 2023, Mohammed, un Égyptien de 59 ans, est mort quelques heures après avoir été tabassé par la police en cellule d’isolement.

CE QU'EN DIT LA PRESSE

L’Humanité

À la fois plaidoyer et comédie humaine, ce documentaire simple et rigoureux met l’accent sur l’arbitraire du traitement des personnes dites « sans papiers », qui restent hors-champ dans ce dispositif filmique.

Cahiers du Cinéma

Surtout, en se concentrant sur les présences incessantes dans cet abri de fortune, Devant crée un corps social composite – familles, amis, ex-retenus et associations se croisent et se relaient – transcendant les individualités pour faire face à l’« éloignement », mission première de l’institution.

Les Fiches du Cinéma

En recueillant la parole de ceux qui, devant un centre de rétention administrative, attendent de visiter un proche, ce documentaire montre de manière sensible et concrète comment cette procédure peut mettre, jusqu’à 90 jours durant, la vie en suspens.

Télérama

La réalisatrice montre remarquablement, à travers les récits de ceux qui sont dehors, le traitement inhumain des étrangers en situation irrégulière.

Positif

Et voici comment la réalisatrice, par sa mise en scène sobre, son parti pris du hors-champ, déglingue la communication bien huilée du ministère de l’Intérieur.