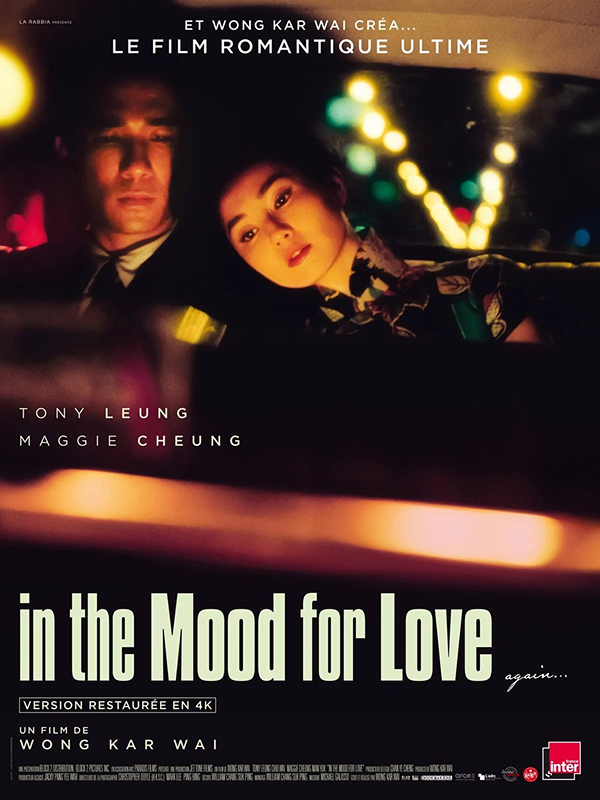

Hong Kong, 1962. Mme Chan loue une chambre chez Mme Suen. Le même jour et sur le même palier, s’installe M. Chow. Leurs conjoints sont souvent absents. Un jour, M. Chow et Mme Chan découvrent que leurs époux sont amants. Blessés, ils se fréquentent alors de plus en plus et développent eux aussi une liaison…

IN THE MOOD FOR LOVE

Fiction / Hong Kong

HORAIRES DU 20 AU 26 AOÛT 2025

JEU 21 • LUN 25 : 16h10

ENTRETIEN AVEC WONG KAR WAI

Pourquoi avez-vous décidé de situer In the mood for love en 1962 et 1966 ?

WKW : J’aime beaucoup cette période à Hong Kong, parce qu’elle a un caractère spécial. Les gens qui sont décrits dans le film, comme la vieille propriétaire, sont des cas particuliers. Ils sont venus de Chine en 1949 à Hong Kong quand les communistes ont pris le pouvoir. Ils vivent entre eux sans aucun contact avec la population locale cantonaise. Ils ont leur propre langage, leur propre nourriture, leurs propres cinémas (mandarins), leurs propres rituels, je voulais introduire ces détails dans le film, parce que je viens de ce milieu. Je voulais recréer cet environnement que j’ai connu enfant à Hong Kong. J’avais seulement cinq ans, mais je m’en souviens assez bien. Certains détails sont sans doute embellis dans mon film par rapport à la réalité, mais je crois que dans l’ensemble c’est assez juste.

Votre film précédent, Happy together, parle d’un couple, homosexuel, avec une expression sexuelle explicite, alors que dans In the mood for love, il n’y a pas de scènes de sexe.

WKW : Les époques sont différentes. Dans les années 60, tout était caché, secret.

L’histoire de ce couple se détériore à cause de la pression des éléments extérieurs. Vous ne voyez jamais d’interférences, la pression est légère, indirecte par rapport à des éléments lointains. Mais la conséquence est là : ils ne sont plus ensemble.

WKW : Je ne raconte pas l’histoire d’une liaison, mais une certaine attitude à un moment de l’histoire de Hong Kong, et comment les gens ressentent cela. Je pensais que l’histoire d’une liaison pouvait être très ennuyeuse, car il y a eu tellement de films sur le même thème.

Il n’y a pas de gagnant dans une liaison. J’ai cherché un angle différent. Il me semblait plus intéressant de voir ce récit à travers le prisme d’une époque passée, et le rapport des personnages à leur histoire au fil des années. Ils gardent ce secret, et ce secret me semble le thème le plus intéressant du film.

Vous avez choisi de ne pas montrer l’autre couple, mais de le suggérer à travers les rôles qu’endossent Tony Leung pour le mari, et Maggie Cheung pour l’épouse. En fin de compte, les deux couples sont quand même représentés.

WKW : Je détestais l’idée de montrer le mari et son épouse, ce qui aurait été très ennuyeux. J’aurais eu à commenter : qui a raison, qui a tort. Ce n’était pas le motif de l’histoire. Je préférais avoir ces deux acteurs qui naviguent entre les deux aspects d’une liaison. Cela a été une grande discussion entre Maggie Cheung. Tony Leung et moi : comment allaient-ils incarner l’autre moitié ? Ils avaient une excuse, en disant : comment cette liaison a-t-elle commencée ? Ils n’avaient pas à prétendre qu’ils étaient mari et femme. Ils essayaient d’interpréter d’autres personnes, mais je leur disais de jouer comme s’ils étaient eux-mêmes. Cela ajoutait un élément supplémentaire au film. Peut-être y a-t-il un aspect plus sombre chez Maggie Cheung ou Tony Leung et ils ont besoin d’une excuse pour le libérer. En fait ce ne sont pas seulement des portraits d’un mari et d’une épouse. Ils essayent peut-être de se montrer eux-mêmes.

Vous avez une méthode de tournage en évolution permanente par rapport au scénario. Quels ont été, au fur et à mesure, les éléments qui ont été coupés, ou ajoutés ?

WKW : Au départ il y avait trois histoires, l’histoire que vous voyez actuellement dans le film ne comptait que pour trente minutes dans le projet initial et était concentrée essentiellement dans les décors du restaurant – le noodle shop – et de l’escalier. Puis j’ai eu conscience que c’était cela qui m’intéressait dans le projet global et j’ai développé cette partie. Nous avons commencé avec un repas de fast-food et c’est devenu un banquet ! Nous sommes partis de 1962 et nous voulions terminer en 1972 parce que les années 70 ont été totalement différentes à Hong Kong, dans la manière dont les gens se conduisaient, s’habillaient, vivaient.

Mais j’ai décidé d’arrêter en 1966 parce que l’écart était trop grand. Nous avons même essayé de tourner quelques scènes de 1972, mais physiquement et financièrement nous n’en avions pas les moyens. 1966 est un moment très intéressant à Hong Kong, à cause de la Révolution Culturelle en Chine continentale. Il y a eu des émeutes à Hong Kong, beaucoup sont partis. Cela a été le début de la grande immigration qui s’est développée après.

L’idée de finir le film à Angkor Vat faisait-elle partie du projet, ou l’avez-vous ajoutée ultérieurement ?

WKW : On cherchait un lieu pour la scène finale, parce qu’on pensait que la dernière séquence devait avoir une certaine distance par rapport à l’histoire, pour ajouter une autre dimension. On a cherché un décor en Thaïlande, un temple par exemple, car nous tournions à Bangkok. Et notre directeur de production a suggéré Angkor Vat, parce que nous avions de bonnes relations avec le Cambodge. Pourquoi pas ! J’avais vu il y a quelques années un documentaire sur Angkor Vat et j’avais été impressionné par le lieu. C’est comme un musée de la jalousie, de la passion, de l’amour. C’était bien de conclure le film là, mais il fallait alors donner à Tony une raison de s’y retrouver. On a regardé toutes ces actualités filmées, et le grand événement de l’époque, ce fut la visite de Charles De Gaulle au Cambodge, j’aimais ce document parce qu’il n’évoque pas seulement cet événement mais il a comme une fonction de réveil. Toute cette histoire est comme un rêve, et survient un élément réel, factuel…

À la fin, Tony Leung regarde l’enfant et lui sourit. C’est assez mystérieux. Etait-ce dans le scénario ou l’avez-vous ajouté au tournage ?

WKW : C’était dans le scénario. Je voulais avoir cette ambiguïté. C’est peut-être son enfant… L’âge correspondrait, mais cela ne prouve rien. On ne sait pas.

Comme dans tous vos films, l’aspect visuel est superbe, le travail sur la couleur – le rouge -, le mobilier, les accessoires, est très élaboré. Pensez-vous que maintenant le cinéma de Hong Kong a atteint un meilleur niveau de qualité, ou pensez-vous que vous êtes un des rares à rechercher cela ?

WKW : Je crois que dans toute l’Asie la qualité s’est beaucoup améliorée et est maintenant très proche de celle des films occidentaux. Mais il n’y a pas de cinéastes comme les anciens, Kurosawa ou Ozù, capables de créer un détail, très beau, très précis. Globalement nous sommes maintenant meilleurs, mais rien n’est exceptionnel. Il y a eu beaucoup de films réalisés récemment sur les Shanghaïens en Asie et particulièrement à Hong Kong, mais nous, les Shanghaïens, ne les trouvons pas corrects – nous ne les aimons pas. Mon intention est de montrer aux gens ce que la communauté Shanghaïenne était vraiment. Nous connaissons ces détails par notre vécu, nous n’avons pas eu besoin de faire beaucoup de recherches.

Deux directeurs de la photographie ont travaillé sur le film : Christopher Doyle. qui n’a tourné qu’un tiers du film, et Mark Li Ping-bing. Pourtant la continuité est totale.

WKW : Mark Li Ping-bing a travaillé avec Hou Hsiao-hsien. Et à un moment nous avons travaillé ensemble sur Les anges déchus parce que, comme cela arrive souvent, Christopher Doyle avait d’autres engagements. Pour moi, cette dernière expérience a été nouvelle. Dans le passé j’étais un peu paresseux en m’appuyant sur Christopher Doyle pour le cadre et la lumière. Je ne faisais pas trop attention, parce qu’il savait ce que je voulais. Mais en travaillant avec Mark Li Ping-bing sur ce projet qui ne ressemblait pas à mes films précédents, j’ai dû contrôler beaucoup plus de choses, m’impliquer dans le cadre et la lumière. C’est un processus créatif où j’avais davantage prise sur la texture, et je pense que l’aspect visuel est plus en accord avec le contenu.

Pourquoi avez-vous tourné à Bangkok ?

WKW : C’est si difficile de trouver à Hong Kong aujourd’hui des décors qui ressemblent à ceux de l’époque. Nous avons aussi tourné la partie de Singapour à Bangkok, parce que Singapour a le même problème que Hong Kong. Pourquoi ai-je tourné à Bangkok ? Parce que quand je me suis promené dans le quartier chinois, je me suis retrouvé dans le vieux Hong Kong. Je parle des rues, mais aussi des bureaux, du journal, des immeubles, qui ont gardé le même aspect depuis cinquante ans. Les intérieurs, en revanche, ont été tournés à Hong Kong.

Dans votre méthode de tournage, quelles ont été les contributions de Maggie Cheung et de Tony Leung ?

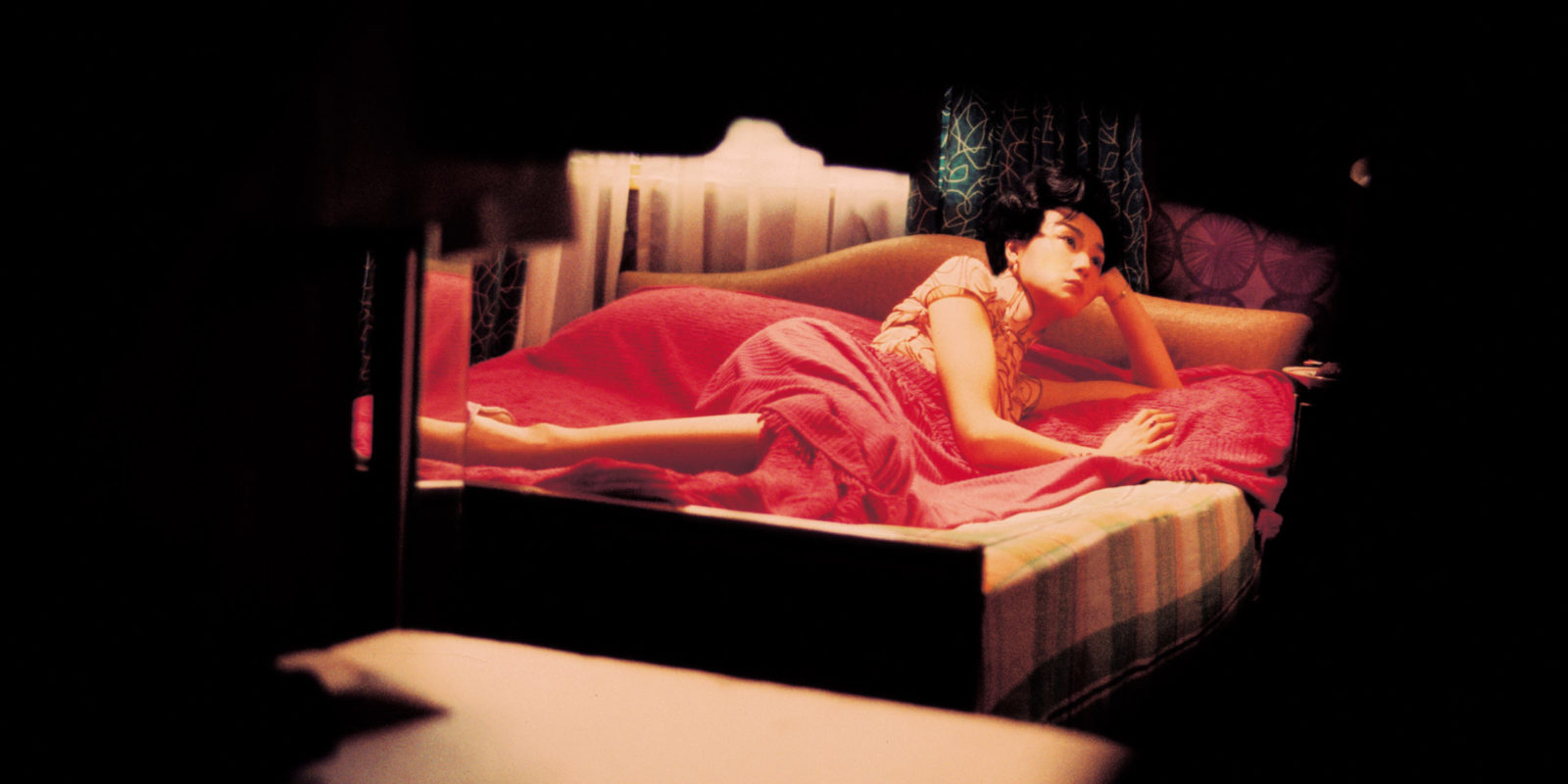

WKW : C’est exceptionnel pour des acteurs de Hong Kong de passer une année sur un projet, de s’essayer à différentes choses. Pour moi le plus grand défi était qu’ils n’allaient pas s’exprimer à travers des dialogues, mais par leurs corps, leurs gestes, leurs regards. Dans mes films précédents. Tony Leung a souvent été le narrateur du film, et il s’exprimait beaucoup par la voix. Mais dans ce film il est quasiment muet. Tout passe par son corps, et je pense qu’il a fait un travail remarquable, car c’était très difficile.

Maggie Cheung est très différente de ce qu’elle est dans d’autres films ou dans la vie.

WKW : C’est pour ça que nous l’avons prise. Elle a une certaine coiffure, une certaine qualité qui appartiennent à cette période. Une manière de bouger. Le titre chinois de ce film veut dire Le temps des fleurs. Cela s’applique aux femmes, à cette époque, à Hong Kong.

La bande musicale du film comporte des musiques américaines, avec Nat King Cole, sud-américaines également, qui sont une référence à l’Argentine et Happy together, et il y a aussi une musique originale…

WKW : Pour moi la musique latine est une référence temporelle. Dans les années 60 la musique latine était très populaire à Hong Kong. La plupart des musiciens venaient des Philippines où l’influence hispanique était très forte. Quand, enfant, j’allais au restaurant avec ma famille, j’entendais de la musique partout. Je voulais retrouver cela dans le film. La musique donne le tempo du film et aussi le ton. La musique originale finale est un poème en elle-même. Le thème de la Valse que nous avons utilisé tout le long du film n’est pas de nous : c’est le thème du film de Seijun Suzuki. Le compositeur m’a donné la musique avant que je ne commence à tourner et c’est devenu ma référence. Je savais que le film devait être comme une valse : deux personnes qui dansent ensemble, lentement… Finalement, je lui ai demandé si je pouvais utiliser cette musique.

D’où viennent les citations que vous avez utilisées dans le film ? Et pourquoi ?

WKW : Elles viennent d’un roman d’un écrivain de Hong Kong, Leu Yee-chang. je pense qu’elles décrivent bien ce que les gens pensaient à l’époque. Les écrivains n’ont jamais été considérés à ce moment-là comme des auteurs sérieux, parce que c’étaient des gens éduqués, ou des journalistes venus de la Chine après 1949, et qui ne pouvaient rien faire d’autre que de vivre de leur plume en écrivant des articles dans les journaux sur la nourriture, les courses de chevaux, le football, la médecine, des conseils en tout genre. Leu Yee-chang était célèbre pour ses très nombreuses chroniques de l’époque. Son roman est un très bon documentaire sur la vie dans les années 60.

Même si les films sont très éloignés, dans un style très différent, on peut considérer votre film comme un équivalent moderne de ceux de Léo McCarey, comme Elle et lui (Love affair) et An affair to remember. Quelle est votre relation avec le thème classique du secret, dans les mélodrames américains ou les films de la nouvelle vague comme La peau douce de François Truffaut ?

WKW : Le film de McCarey est plus romantique que le mien. Il fournit une fin, un happy-end. Mais, vous savez, il y a tellement de choses qui interviennent dans le processus créatif d’un film ! Nous tournions dans la rue, à l’angle d’une caserne de pompiers à Bangkok. La rue m’a rappelé certains films italiens, de Michelangelo Antonioni notamment. Il y a là comme un hommage. Quand nous tournions dans le bureau où nous n’avions qu’un seul angle possible, car le décor était trop petit, nous avons dû faire beaucoup de gros plans. Et je me disais que c’était comme un film de Bresson. Ces références, c’était un des plaisirs de ce film.

Quelle est votre relation au genre du mélodrame, qui était assez important dans le cinéma de Shanghai ?

WKW : Même si nous avons tourné dans la communauté Shanghaïenne, avec des Shanghaïens, comme l’actrice Rebecca Pan (la propriétaire), nous savions que nous ne nous situions pas dans la tradition du cinéma de Shanghai. Les Shanghaïens en exil aujourd’hui ne comprennent plus d’où ils viennent. C’est un peu comme les Russes blancs en exil. C’est une tradition perdue… La deuxième génération s’est mélangée avec les gens de Hong Kong. Ils sont maintenant des citoyens du territoire, alors qu’en 1962, il y avait vraiment une distinction entre Shanghaïens et Cantonais, qui parfois ne se parlaient pas entre eux. Une mère Shanghaïenne ne voulait pas voir sa fille se lier avec un garçon Cantonais. C’était très strict.

Dans ce film vous avez aussi utilisé le ralenti mais autrement, moins souvent que dans d’autres films. Cela correspond-t-il à un problème de tempo ?

WKW : Tout dans ce film est exprimé par les corps, la façon dont ils bougent. Il y avait des détails que je voulais montrer. Le ralenti n’exprime pas l’action, mais l’environnement. Comme dans les bureaux du journal où se rend Maggie Cheung. C’était pour saisir un certain espace, une certaine ambiance.

Extraits d’un entretien réalisé à Cannes le 21 mai 2000 par Michel Ciment et Hubert Niogret pour Positif

WONG KAR WAI, BIOGRAPHIE

Né à Shanghaï, Wong Kar Wai suit sa famille qui s’installe à Hong Kong en 1963. Diplômé en Arts graphiques après des études à l’École polytechnique de Hong-Kong, il entre comme assistant de production à la télévision où il devient rapidement assistant producteur puis scénariste de téléfilms et de séries télévisées. Il intègre alors le « team créatif » de Barry Wong, le meilleur et le plus prolifique scénariste de Hong Kong et commence à travailler dans le milieu du cinéma. Scénariste, il collabore notamment à The Final Victory de Patrick Tam. Ce dernier produira le premier long métrage de Wong Kar Waï.

En 1988, Wong Kar Wai réalise son premier film, As Tears go by, d’après l’un de ses scénarios. Le film est présenté à la Semaine de la Critique à Cannes mais jugé trop violent par les critiques occidentaux.

En 1990, le cinéaste réunit tous les jeunes acteurs les plus populaires – notamment Maggie Cheung et Leslie Cheung – pour son second opus Nos années sauvages, chassé-croisé amoureux dans le Hong Kong des années 60: le film est un échec commercial et sa seconde partie ne sera d’ailleurs jamais montée.

Pour Les Cendres du temps, grande fresque historique, Wong Kar Wai tourne pendant deux ans. Usant de chorégraphies et scènes de combats d’une grande précision, le film s’inscrit dans la grande tradition du cinéma hinois et affiche un casting prestigieux : Brigitte Lin, Tony Leung, Jacky Cheung, Maggie Cheung et Leslie Cheung. Le film est présenté à Venise où il obtient le prix de la Meilleure photo et laisse le réalisateur épuisé physiquement et mentalement par le tournage en plein désert.

Pendant la post-production des Cendres du Temps, Wong Kar Wai décide de revenir à l’essence du cinéma et de filmer simplement des personnages dans le Hong Kong contemporain : la nuit, il tourne fiévreusement sans aucune autorisation et caméra à l’épaule dans le quartier de son enfance, Tsim Sha Tsui. Le résultat: Chungking Express, son plus gros succès public, qui le révèle au niveau international et lui vaut le surnom de Quentin Tarantino chinois. Avec Happy Together, tourné en Argentine, Wong Kar Wai remporte le Prix de la mise en scène à Cannes et offre en 2000 le Prix d’interprétation masculine du Festival à Tony Leung pour In the Mood for Love.

FICHE TECHNIQUE & ARTISTIQUE

PRODUCTEUR DÉLÉGUÉ Chan Ye Cheng

PRODUCTEUR/RÉALISATEUR/SCÉNARISTE Wong Kar Wai

PRODUCTEUR ASSOCIÉ Jacky Pang Yee Wah

ACTEURS PRINCIPAUX Tony Leung Chiu-wai, Maggie Cheung Man-yuk

DIRECTEUR DE LA PHOTOGRAPHIE Christopher Doyle (H.K.S.C.), Mark Lee Ping-bing

DÉCORATEUR William Chang Suk-ping

MONTEUR William Chang Suk-ping

MUSIQUE Michael Galasso, Shigeru Umebayashi

LIEUX DE TOURNAGE Hong Kong, Thaïlande, Cambodge.

LES RÉCOMPENSES

LISTE SÉLECTIVE

53ÈME FESTIVAL DE CANNES (2000)

- Prix d’interprétation masculine Tony Leung Chiu-wai

- Prix de la commission supérieure technique Christopher Doyle, Mark Lee Ping-bing

37TH TAIPEI GOLDEN HORSE FILM FESTIVAL (2000)

- Meilleure interprétation féminine

Maggie Cheung Man-yuk - Meilleure cinématographie Christopher Doyle, Mark Lee Ping-bing

- Meilleurs costumes William Chang Suk Ping

EUROPEAN FILM AWARDS (2000)

- Prix screen international du meilleur film non-européen

CESAR (2001)

- Meilleur film étranger

BRITISH INDEPENDANT FILM AWARDS (2001)

- Meilleur film indépendant étranger

20TH HONG KONG FILM AWARDS (2001)

- Meilleur acteur Tony Leung Chiu-wai

- Meilleure actrice Maggie Cheung Man-yuk

- Meilleurs décors William Chang Suk Ping

- Meilleur montage William Chang Suk-ping

- Meilleurs costumes William Chang Suk-ping

NEW YORK FILMS CRITICS CIRCLE AWARDS (2001)

- Meilleure cinématographie Christopher Doyle, Mark Lee Ping-bing

- Meilleur film étranger