En 2023, dans une France en ébullition, secouée par la réforme des retraites et un malaise

démocratique croissant, Laurent Berger vit ses derniers mois à la tête du premier syndicat de France. Ce film le suit au quotidien mener ses deux dernières batailles : celle contre une réforme impopulaire et celle

plus intime de la fin de 30 ans de militantisme. À travers réunions de crise, dialogues tendus avec l’exécutif,face-à-face médiatiques et échanges sur le terrain, se dessine la chronique d’un moment de bascule, pour le

syndicalisme, la démocratie et pour cet homme à l’engagement profond.

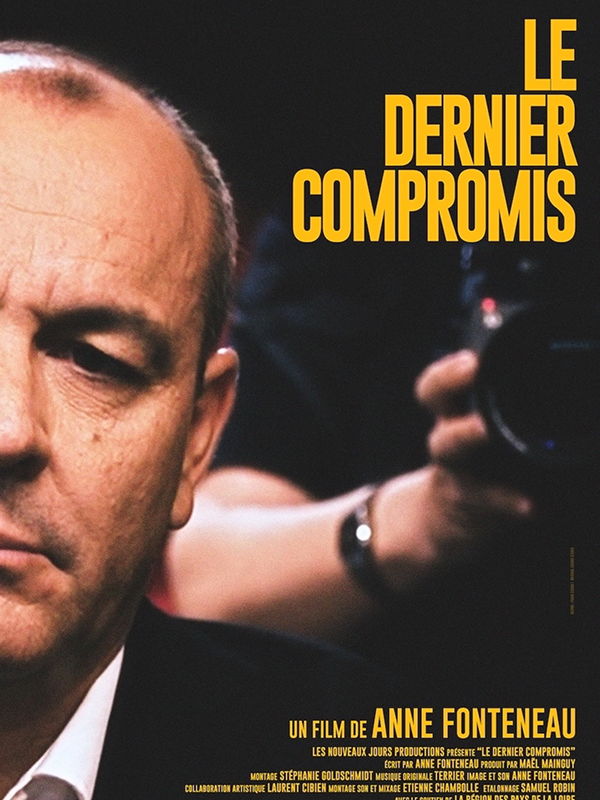

LE DERNIER COMPROMIS

Documentaire / France

JEU 13 • DIM 16 : 12h15

LUN 17 : 20h00

Lundi 17 novembre à 20h00 : séance spéciale suivie d’un débat en présence de Anne Fonteneau, réalisatrice du film, de Laurent Berger, protagoniste principal du film, et de Eve Rescanieres, secrétaire générale de la CFDT Santé-Sociaux.

ENTRETIEN AVEC LAURENT BERGER

Pourquoi avez-vous accepté de participer à ce film ?

Je ne vais pas le cacher, j’ai un peu hésité. Je n’avais pas très envie d’avoir quelqu’un en permanence avec une caméra sur l’épaule qui me suit. Mais j’ai accepté parce que je trouve que c’est bien de montrer l’intérieur de la responsabilité. On caricature souvent les responsables, de tous côtés qu’ils soient. Ce qui est intéressant dans le film, c’est que l’on voit comment ça se gère derrière le rideau, le boulot de fond d’un responsable syndical. On découvre comment se construisent des positions, les délibérations collectives, et l’importance du contact avec les militants. Le film retrace tout cela, mais dans une intensité particulière, celle de la réforme des retraites. Et puis le film montre aussi quelqu’un de normal. D’ailleurs, je dis beaucoup de gros mots, et je vais sans doute me faire engueuler par ma mère. (rires).

On découvre, à mesure que le film avance, votre engagement sans faille. Vous vous battez jusqu’au bout, vous ne lâchez rien, jusqu’à l’épuisement d’ailleurs. Qu’est ce qui vous anime ?

On ne lâche pas quand on est militant. Si je devais remonter sur le cheval maintenant, bien-sûr que je remonte et que je recommence.

Il y avait aussi une part d’indignation sur le sujet des retraites, et elle était forte. Je rappelle qu’après l’épidémie de COVID, ce sont les travailleurs et travailleuses essentiels qui ont été présents, et là, ce sont ces mêmes personnes qui sont frappées les premiers par cette réforme. C’est cette indignation qui me mène. J’ai toujours préféré regarder l’impact que pouvait avoir, sur les salariés les plus modestes, telle ou telle mesure.

Et après, il y a une part d’utopie, il y a une vraie croyance dans la dimension collective de l’action, très en contradiction avec les partis politiques où les parcours individuels sont mis en avant. Moi, j’aime bien parler d’utopie mobilisatrice, c’est-à-dire cette capacité à croire que l’on peut construire une société plus juste, et du progrès social.

Ce film porte les questions du dialogue et du compromis et parfois de leurs limites. À Madame Elisabeth Borne, alors Première Ministre, vous lui dites ceci : « Quand il y a deux camps opposés, où l’intensité de l’opposition est toujours plus forte, c’est mieux de se parler que de continuer à se foutre sur la gueule. » – vous lui diriez la même chose aujourd’hui ?

C’est une conviction très forte. Je pense qu’il n’y a pas d’autre voie. Dans une démocratie menacée, il faut reconnaître que des intérêts divergents traversent la société. Et l’on ne peut pas faire l’économie du dialogue. Il faut, au minimum, entendre les points de vue des uns et des autres, les confronter, chercher des solutions. Or, sur la réforme des retraites, ça n’a pas existé. Pas du tout.

Ce qui me met vraiment en colère, c’est que cette absence de dialogue pose une question démocratique de fond : quelle place laisse-t-on à la démocratie sociale dans notre démocratie ? Cette scène-là, je m’en souviens très bien. Elle me dit, en gros : « Le dossier des retraites va passer, et après, on reprendra le dialogue. » Eh bien non. On ne peut pas discuter seulement quand c’est facile. La maturité démocratique, c’est justement de discuter quand c’est difficile.

Je crois que la négociation ne règle pas tout, que le compromis ne règle pas tout, mais je sais aussi que les principales avancées des travailleurs ces 30 dernières années, ça a été souvent parce qu’on a acté des compromis. La violence n’est jamais une option. Ça aussi, je le dis dans le film : le recours à la violence, c’est non.

Je l’assume : tout n’a pas été parfait dans la conduite de ce mouvement. Ce serait d’ailleurs intéressant d’en discuter aujourd’hui avec les autres acteurs. Mais ce qui compte, c’est d’être aligné avec ses convictions. Être fidèle à ce qu’on croit. Et oui, il y a de l’amertume. Ce mépris affiché envers celles et ceux qui se sont mobilisés, c’est aussi ce qui prépare le terrain pour le Rassemblement National. Mais cette responsabilité, elle appartient à ceux qui gouvernent. Depuis un an, que voit-on sur la scène politique française ? Une incapacité totale à faire des compromis. Rien ne bouge. Cette immobilité là, c’est une forme de déliquescence institutionnelle et démocratique. Et à mes yeux, c’est dangereux.

À la fin du film, vous êtes interpellé par une militante sur cette montée du Rassemblement National : « Laurent, tu nous dis qu’on est fort mais on a perdu, qu’est-ce qu’on fait ? […] Est-ce qu’on attend Le Pen ou est-ce qu’on bouge, mais comment bouger ? » . On vous pose la même question, on fait quoi maintenant ? On s’engage en politique ?

On n’a pas le choix de s’engager, faut s’engager dans le syndicalisme, dans le monde associatif, dans le monde politique, il faut porter des valeurs.

Quant à moi, cette question : « Qu’est-ce qu’il va faire maintenant ? », je la vis un peu comme un fardeau. Il y a ceux qui disent : « Mais quand même, tu ne vas pas lâcher, tu vas continuer », puis ceux qui m’attendent avec leur bâton en disant « si tu bouges, on t’éclate ». Et moi… je ne sais pas comment dire… je ne suis pas un super-héros. Et je crois que personne ne l’est. Ça n’existe pas, les super-héros. Il ne faut pas le dire à mon plus jeune fils. (rires)

Je n’ai jamais cru à l’homme ou à la femme providentiel·le qui arriverait. Je pense qu’il faut repartir de la réalité vécue par les citoyens, par le monde du travail, par les plus modestes, et re-tricoter du commun, re-tricoter de la préoccupation pour les plus fragiles, et conseiller les politiques. Sans nier que c’est difficile d’y voir clair. Il y a sans doute un projet de société à reconstruire, et des mesures concrètes à prendre. Mais ce n’est pas un programme : c’est une vision de la société, de comment on refait société, comment on s’apaise un peu, aussi.

On vous voit très ému dans le film, lors de l’annonce de votre départ à vos collègues. Qu’est-ce qu’elle dit de vous cette émotion ?

C’est la fin d’une vie consacrée au syndicalisme. Une page importante se tourne. Ce n’est pas si courant de travailler dans un lieu où l’on partage, profondément, un socle de valeurs avec ses collègues. Cela crée des liens très forts. Alors oui, l’émotion est là, parce que je sais que c’est fini, qu’il faut passer à autre chose. Il y a aussi une forme de peur, bien sûr.

Un mandat syndical, c’est une charge intense, un engagement total, une forme de don de soi. Et puis soudain, tout s’arrête, on se retrouve face à soi-même. Je m’étais dit que je ne serais pas Johnny Weissmuller qui se prenait pour Tarzan à la fin de sa vie parce qu’il avait tellement incarné Tarzan, j’ai jamais cru que la CFDT c’était moi. À un moment, j’ai pensé simplement : tu as fait un choix, tu l’assumes. C’est une autre forme de présence à soi, plus calme, plus intérieure.

Après mon départ, je suis parti marcher, seul, avec un sac à dos, pendant presque huit jours sur les sentiers côtiers de Bretagne. J’aime lire, j’avais emporté trop de livres, ce qui m’a un peu compliqué la marche.

Le film montre aussi des moments endiablés au babyfoot, vous continuez à jouer ? Est-ce que vous aimez toujours autant gagner ?

Vous connaissez des gens qui jouent pour perdre, vous ? Je m’en fous de perdre, mais je préfère gagner (rires). Après ce n’est pas de ma faute si Dominique, avec qui je jouais souvent, n’était pas bon. Mais je ne joue plus tellement non.

ENTRETIEN AVEC ANNE FONTENEAU

Comment est née l’idée de faire ce film ?

Je me suis toujours intéressée à la question du travail. Je viens d’un territoire, les Mauges, dans l’ouest de la France, où la valeur travail est importante.

Ma vie professionnelle débute à Paris, par 10 ans dans les services marketing de différentes structures, je découvre alors un monde de l’entreprise, où cette « valeur travail » devient aussi facteur d’inégalités, de violences managériales. Lorsque je deviens réalisatrice, je me passionne pour des sujets sur les travailleurs, d’abord d’un point de vue patrimonial : les mineurs dans le Nord, les pêcheurs à la sardine en Vendée, les ouvriers du textile à Roubaix, de la porcelaine à Limoges. En 2022, je réalise un documentaire à Mayotte sur des femmes qui, faute de trouver un emploi, décident de se lancer dans l’entrepreneuriat. Elles s’engagent dans un apprentissage, prennent confiance en elles, gagnent en indépendance. Si le travail est facteur de domination sociale, il peut l’être aussi d’émancipation, il faut donc le défendre.

L’idée d’un film sur le syndicalisme naît, pour nourrir ma réflexion. Au même moment, j’adhère à un syndicat professionnel lié à la réalisation audiovisuelle (indépendant de la CFDT) et je commence à militer. Tout en me demandant si ce mode d’engagement n’appartient pas au passé, s’il n’est pas en déconnexion avec la base des revendications, au vu des récents mouvements sociaux tels que les Gilets jaunes. Je me confronte à la difficulté du collectif, de la prise de décision commune, de la mise en action. En plus je constate que là où l’exercice de l’Etat a été maintes fois montré dans des films de fiction ou documentaire, le syndicalisme, lui, reste largement absent de l’écran. Donc c’est d’abord un film sur l’engagement syndical que j’ai voulu faire.

Votre première intention n’était donc pas de faire un film sur la réforme des retraites, mais plutôt sur l’exercice du syndicalisme ?

Tout à fait, mais lorsque arrive la mobilisation contre la réforme des retraites, je comprends que c’est le cas d’école parfait pour saisir « in situ » les ressorts de l’exercice du syndicalisme : qu’est-ce que c’est que le métier de syndicaliste ? Comment se fabrique une lutte sociale ? Avec quels outils ?

Ce mouvement social, inattendu par son ampleur, me permet de répondre à mes interrogations en observant, la mécanique d’une lutte sociale : de la circulation de la parole jusqu’à la prise de décision, en passant par la construction des prises de position médiatiques, sans oublier les rapports de force qui s’y jouent et les limites de la recherche d’un compromis.

Je peux également observer comment le leader du mouvement, à savoir Laurent Berger, vit physiquement et émotionnellement cette bataille. Ce n’est donc pas qu’une chronique sur la réforme des retraites, mais bien un film sur le métier de syndicaliste.

Mais n’est-ce pas l’histoire d’une défaite pour le syndicalisme ce film puisque la réforme s’est appliquée ?

Oui ça se finit sur une défaite par rapport à la réforme des retraites, une militante le rappelle à la fin du film. Et justement, quand je suis arrivée en montage, le tournage fini, j’avais envie aussi de réfléchir à ce qu’elle révélait cette défaite. Pourquoi cette défaite alors que plus de 2,5 millions de gens dans la rue ? Est-ce que la méthode n’était pas la bonne ? J’avais commencé le tournage en me demandant si le syndicat pouvait encore être l’endroit de la lutte et des revendications, j’ai entamé le montage en me demandant si le problème ne se situait pas plutôt dans un conflit de réalité et de légitimité. Comment négocier face à quelqu’un qui prône une politique verticale niant les corps intermédiaires ? Face à 2 visions de la réalité de la société, comment trouver un compromis ? Je laisse toutes ces questions ouvertes, je veux que le film ouvre le débat, il est là pour ça. Quel rôle aujourd’hui pour le syndicalisme et plus largement les corps intermédiaires ? Quelle place de la société civile et de ses engagements face au politique, ainsi que des outils à sa portée : le compromis ou la radicalité ?

Pourquoi avoir choisi pour incarner ce film Laurent Berger, alors secrétaire général de la CFDT et pas le secrétaire général de la CGT ou de FO par exemple ?

Pour trois raisons, tout d’abord parce qu’il s’agit du premier syndicat de France, la CFDT compte plus de 640 000 adhérents et adhérentes.

Ensuite parce qu’il s’agit d’un syndicat réformiste, ce syndicalisme, celui de la réforme dans le dialogue social, m’interpellait et m’intéressait. Car en ces temps de radicalisation, comment défendre encore le compromis ? D’ailleurs, cette question du compromis file tout au long du film : dans son échange téléphonique avec Elisabeth Borne ou dans sa volonté même après le 49.3 de mettre la réforme sur pause, de renégocier.

Enfin, dernière chose, il était su que Laurent Berger devait partir à mi-mandat, c’est-àdire printemps 2024, 1 an plus tard de ce qui s’est réellement passé. Sa situation de fin de mandat me laissait alors penser qu’il serait plus prêt à se laisser filmer.

Et il ne s’agit pas ici d’opposer Laurent Berger à Philippe Martinez qu’on voit collaborer tout au long du film et qui ont mené cette bataille ensemble avant de tous les deux passer le flambeaux à leur successeure.

On le voit jouer avec ses collègues, chanter faux dans la voiture mais aussi s’énerver lors d’un échange avec Elisabeth Borne ou apprendre en direct le 49.3 : vous semblez être partout. Connaissiez-vous Laurent Berger avant le tournage ?

Pas du tout, je l’avais croisé 2 fois rapidement pour des interviews très formelles. Je crois que le fait que l’on vienne de la même région que je ne sois pas une journaliste politique, lui a permis de me faire confiance. Et puis, dans le syndicalisme, on se tutoie, d’où ce tutoiement qui vient très vite.

Il a tout de suite joué le jeu et m’a laissé une liberté totale. Il y avait une règle, lorsqu’il me demandait d’arrêter de filmer, je devais m’arrêter. C’est arrivé très peu de fois. Le véto venait davantage de ses interlocuteurs. Une négociation, pour qu’elle fonctionne, ne peut souvent pas être filmée.

On voit dans le film à plusieurs reprises, dans les médias mais aussi dans une discussion avec Philippe Martinez, Laurent Berger alerter sur le risque de ressenti social et de montée du RN. Diriez-vous que ce documentaire raconte aussi en creux la crise démocratique que traverse la France ?

Je crois que oui. Y a-t-il encore la place pour un contre-pouvoir dans un contexte d’hyper personnalisation présidentielle et de cette montée inexorable du Rassemblement National ?

Laurent Berger ne cesse de le rappeler dans le film. Qui est le plus légitime entre la démocratie de la rue et la démocratie parlementaire ? Quand Elisabeth Borne décide d’enclencher le 49.3, dans son discours, elle clame « C’est la démocratie parlementaire qui aura le dernier mot ». C’est, entre autres, ce duel là qui se joue dans le film sur fond d’hyper-personnalisation que Laurent Berger ne supporte plus.

Aviez-vous l’intention de raviver à travers ce film, le sens et la force de l’engagement syndical ?

Oui, mais l’engagement tout court, celui de la société civile en général. Je crois que tout engagement, associatif, culturel, c’est aussi un moyen de changer la politique. La vertu de la politique serait qu’elle co-construise avec cette société civile.

Il y a aussi quelque chose de joyeux dans ce film – la 1ère mobilisation, j’ai été émue aux larmes en voyant cette foule si heureuse. C’est ça aussi l’engagement, se retrouver, se rassembler, se réunir, lever la tête, avec dignité – ensemble.

Le tournage s’est déroulé au plus près de l’action, dans une forme d’immersion intense. Nous le ressentons par exemple au moment de l’appel avec Elisabeth Borne, où la caméra n’a presque pas le temps de se poser. Comment avez-vous vécu cette tension sur le terrain ?

Ce qui est intéressant, c’est qu’au début je choisis ce qu’on appelle le cinéma direct, en filmant ce qui se passe au quotidien, sans jamais intervenir, mais je choisis aussi l’interview. Je lui ai posé beaucoup de questions, face caméra. Et au moment du montage, je n’en ai gardé qu’une seule, parce que les propos qu’il me rapporte à ce moment-là, aucun moment du réel ne les raconte. Pour tout le reste, j’ai choisi la force des situations pour exposer les thèmes que je voulais porter. Son dévouement pour les travailleurs, pour le terrain, est mieux raconté quand il le vit, le réel est plus fort que le discursif.

FICHE TECHNIQUE

Production : Les nouveaux jours productions

Producteur : Maël Mainguy

Montage : Stéphanie Goldschmidt

Image et son : Anne Fonteneau

Montage son-Mixage : Etienne Chambolle

Etalonnage : Samuel Robin

Durée : 82 min

Année : 2025

Pays de production : France

Avec le soutien de La Région Pays De La Loire

en partenariat avec Le CNC, de la Procirep – Société des Producteurs et de l’Angoa

Avec la participation de Breizh Créative – KuB

Langue : Français

Sous-titres disponibles : français, anglais

DCP : 16.9, 24 FPS

Son : 5.1

CE QU'EN DIT LA PRESSE

Première

Toujours au plus près de son sujet mais jamais envahissante, Anne Fonteneau raconte à travers le départ de Berger le basculement vers un monde dans lequel la recherche de compromis est de plus en plus vu comme de la compromission. Le dernier des Mohicans.

Les Fiches du Cinéma

La documentariste Anne Fonteneau suit Laurent Berger, alors secrétaire général de la CFDT, dans son dernier combat contre la reforme des retraites, filmant une boucle sans fin de discussions, de manifestations et d’oppositions à un pouvoir abstrait et déconnecté.