Le souffle révolutionnaire qu’a connu l’Amérique latine au XXème siècle doit beaucoup à la participation de millions de chrétiens, engagés dans les luttes politiques au nom de leur foi. Portés par la théologie de la libération, ils ont défié les régimes militaires et les oligarchies au péril de leur vie. À rebours de l’idée de la religion comme opium du peuple, le film part à la rencontre d’hommes et de femmes qui ont cru voir dans la révolution l’avènement du Royaume de Dieu, sur la terre plutôt qu’au ciel.

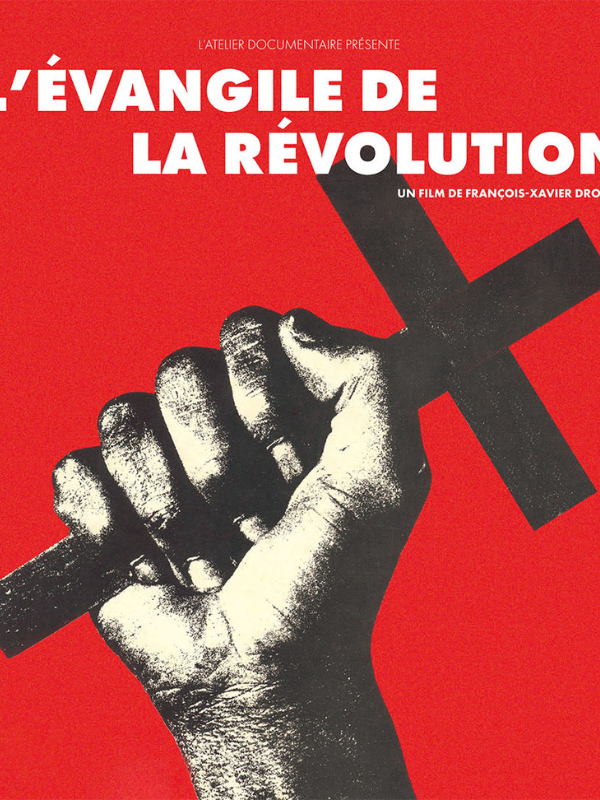

L'ÉVANGILE DE LA RÉVOLUTION

Documentaire / France, Allemagne

CONTEXTE : DE L’OPIUM DU PEUPLE AUX FERMENTS DE LA RÉVOLTE

1959 : la Révolution cubaine ébranle le monde. Partout en Amérique latine, les peuples s’élèvent contre des siècles d’accaparement des richesses, par des régimes oligarchiques hérités de la colonisation. Mais sur le continent qui compte le plus de catholiques au monde, l’Église reste à l’écart des mouvements sociaux, quand elle n’est pas complice active des dictatures. La théologie de la libération va rompre ce pacte historique entre Église et Pouvoir. Née à la fin des années 1960 dans le sillage du Concile Vatican II, elle est à la fois un mouvement social et une théorie pratique de la foi. Elle répond à une question simple: comment être chrétien sur un continent marqué par un degré inouï de violence et d’injustice ?

Sa réflexion part des pauvres et des opprimés, considérés non plus comme objets de charité, mais comme sujets de leur propre histoire. Pour vraiment aimer son prochain, il faut changer les structures qui génèrent la misère et l’exploitation. La valeur d’un chrétien ne se juge pas à sa piété et ses prières, mais à ses actes ici-bas en faveur du Royaume de Dieu, conçu comme une société de justice et d’égalité. Le rôle de l’Église est d’accompagner le peuple dans son émancipation, à la lumière d’une lecture libératrice de la bible. Jésus y est vu comme une figure révolutionnaire, dont il faut suivre les pas.

Ce mouvement s’incarne d’abord par de petits groupes de laïcs: les communautés ecclésiales de base, inspirées des premières communautés chrétiennes. On les retrouve dans les mouvements ouvriers, les syndicats étudiants, les luttes pour la terre ou les droits des peuples autochtones… Elles seront aussi parfois un sas vers les mouvements de lutte armée sous les dictatures. Leur rôle dans le retour à la démocratie sera déterminant. Si la hiérarchie de l’Église s’est souvent opposée à la théologie de la libération, une partie du clergé l’a embrassée : des prêtres, notamment jésuites ou dominicains, de nombreuses religieuses, parfois même des évêques. Elle a aussi compté sur la participation de protestants ainsi que de missionnaires ou prêtresouvriers européens et étasuniens.

Les régimes militaires perçoivent vite le danger d’un mouvement qui met la foi au service de la rébellion. La théologie de la libération est ciblée dès 1969 par les Etats-Unis comme un péril « plus grand encore que le parti communiste ». Dès son élection, Ronald Reagan combat ce qu’il dénonce comme une inflitration marxiste au sein l’Église. A la suite de l’opération Condor, les dictatures instaurent un plan pour anéantir son influence et persécuter ses représentants. On comptera plus de 200 membres du clergé assassinés en Amérique latine depuis les années 1960, ainsi que des milliers de laïcs et membres des communautés ecclésiales de base. C’est plus que les martyrs chrétiens des premiers siècles. Parmi ces victimes, citons Oscar Romero, archevêque du Salvador, assassiné en 1980, Enrique Angelelli, évêque de la Rioja tué en Argentine, mais aussi deux religieuses et trois prêtres français.

La théologie de la libération subit aussi les foudres des papes Jean-Paul II et Benoit XVI, qui voient dans ce mouvement un cheval de Troie du communisme et de l’athéisme marxiste. Bien qu’elle ne sera jamais jamais dénoncée comme hérésie, ses membres seront condamnés au silence, censurés ou interdits d’enseigner. Pour contrer son influence, les deux papes nommeront partout en Amérique latine des évêques conservateurs, s’appuyant dans cette croisade sur des mouvements réactionnaires tels que l’Opus Dei ou les Légionnaires du Christ. Une politique qui contribuera à jetter les pauvres dans les bras des églises évangéliques. Aujourd’hui marginale au sein de l’Eglise, l’empreinte de la théologie de la libération demeure fondamentale, tant dans l’histoire politique de l’Amérique latine que sur les mouvements sociaux contemporains. Elle a été réhabilitée par le pape François.

ENTRETIEN AVEC FRANÇOIS-XAVIER DROUET

L’Évangile de la Révolution raconte l’histoire tragique du rêve révolutionnaire en Amérique Latine à travers la participation des chrétiens à ces luttes. Qu’est-ce qui vous a poussé à vous intéresser à ce sujet ?

Mon imaginaire politique a été profondément marqué par l’Amérique latine, où je voyage depuis mes vingt ans. Le soulèvement zapatiste de 1994 a façonné mon éducation politique comme la révolution cubaine pour d’autres générations. Je biberonnais les écrits du sous-commandant Marcos, fasciné par l’histoire révolutionnaire du continent, ce rêve fracassé par la violence des dictatures militaires. En 2002, j’ai assisté à la première élection de Lula. C’était l’âge d’or de l’alter-mondialisme. Une vague de gouvernements de gauche portait alors un espoir politique, déçu par la suite. Longtemps, un prisme anti-clérical m’a empêché de comprendre la contribution du christianisme à cet élan révolutionnaire. Élevé dans une éducation catholique conservatrice, j’ai cessé de croire en Dieu à l’âge adulte, embrassant l’idée de Marx que la religion est l’opium du peuple. De fait l’Église a légitimé le génocide indien, l’esclavage, la colonisation, les structures d’un ordre social inique encore visible aujourd’hui. Mais elle a parfois été du côté des dominés. Des millions de chrétiens se sont engagés pour la justice, non pas en dépit mais au nom de leur foi. Que la religion puisse être vecteur d’émancipation et non d’aliénation, cela relevait pour moi d’une contradiction qu’il me fallait comprendre. J’ai alors tout lu sur le christianisme de la libération. Quand j’ai vu qu’aucun film n’avait encore raconté l’histoire de ce mouvement, dont les protagonistes s’éteignaient peu à peu, je me suis senti la responsabilité de le réaliser.

Comment avez-vous construit le film ?

Comme un carnet de voyage dans le temps et l’espace, à la rencontre d’hommes et de femmes qui ont cru voir dans la révolution l’avènement du Royaume. C’est le sens du titre, un renvoi à l’étymologie du mot Évangile, littéralement la Bonne nouvelle. On n’est pas loin des lendemains qui chantent ! Je ne voulais pas faire un documentaire d’Histoire au sens classique, je n’ai pas fait appel à des historiens, chacun des personnages parle depuis sa propre expérience. Je souhaitais surtout faire des allers retours entre passé et présent, entre ce temps où la L’Évangile de la Révolution raconte l’histoire tragique du rêve révolutionnaire en Amérique Latine à travers la participation des chrétiens à ces luttes.

Qu’est-ce qui vous a poussé à vous intéresser à ce sujet ?

Mon imaginaire politique a été profondément marqué par l’Amérique latine, où je voyage depuis mes vingt ans. Le soulèvement zapatiste de 1994 a façonné mon éducation politique comme la révolution cubaine pour d’autres générations. Je biberonnais les écrits du sous-commandant Marcos, fasciné par l’histoire révolutionnaire du continent, ce rêve fracassé par la violence des dictatures militaires. En 2002, j’ai assisté à la première élection de Lula. C’était l’âge d’or de l’alter-mondialisme. Une vague de gouvernements de gauche portait alors un espoir politique, déçu par la suite. Longtemps, un prisme anti-clérical m’a empêché de comprendre la contribution du christianisme à cet élan révolutionnaire. Élevé dans une éducation catholique conservatrice, j’ai cessé de croire en Dieu à l’âge adulte, embrassant l’idée de Marx que la religion est l’opium du peuple. De fait l’Église a légitimé le génocide indien, l’esclavage, la colonisation, les structures d’un ordre social inique encore visible aujourd’hui. Mais elle a parfois été du côté des dominés. Des millions de chrétiens se sont engagés pour la justice, non pas en dépit mais au nom de leur foi. Que la religion puisse être vecteur d’émancipation et non d’aliénation, cela relevait pour moi d’une contradiction qu’il me fallait comprendre. J’ai alors tout lu sur le christianisme de la libération. Quand j’ai vu qu’aucun film n’avait encore raconté l’histoire de ce mouvement, dont les protagonistes s’éteignaient peu à peu, je me suis senti la responsabilité de le réaliser.

Comment avez-vous construit le film ?

Comme un carnet de voyage dans le temps et l’espace, à la rencontre d’hommes et de femmes qui ont cru voir dans la révolution l’avènement du Royaume. C’est le sens du titre, un renvoi à l’étymologie du mot Évangile, littéralement la Bonne nouvelle. On n’est pas loin des lendemains qui chantent ! Je ne voulais pas faire un documentaire d’Histoire au sens classique, je n’ai pas fait appel à des historiens, chacun des personnages parle depuis sa propre expérience. Je souhaitais surtout faire des allers retours entre passé et présent, entre ce temps où la révolution semblait l’horizon du continent et un ici et maintenant obscurci, où l’idée même d’émancipation collective parait anachronique. Le récit est conduit par une voix-off à la première personne.

Mon regard est celui d’un agnostique, croyant repenti, qui revisite l’histoire politique du continent à travers l’engagement de ses anciens coreligionnaires. Il est empreint de ce qu’Enzo Traverso appelle la mélancolie de gauche. Une attention portée à la mémoire des vaincus, non pas par nostalgie ou résignation, mais comme un chemin vers les espérances du passé inachevées, en attente d’être réactivées. Je ne voulais pas faire de ce film un mausolée à la mémoire de la théologie de la libération, car si elle a été presque anéantie par la répression, son héritage demeure bien vivant. Je voulais aussi qu’il puisse parler à tous, croyants ou non. Je pense que ce mouvement a des choses à nous apprendre. Sa façon de penser par le bas, de défendre des modes d’organisations horizontaux sont un antidote aux abus du pouvoir. Vous avez tourné ce film dans quatre pays – le Brésil, le Mexique, le Salvador et le Nicaragua.

Pourquoi avoir choisi ces pays en particulier ?

Le christianisme de la libération a traversé toute l’Amérique latine et j’ai voulu le raconter comme une expérience collective. Mais pour tisser cette aventure avec les singularités historiques de chaque pays, il m’a fallu faire des choix, tant pour des contraintes de production que de lisibilité du récit. Le Brésil s’imposait car l’Église a eu une influence déterminante sur la chute de la dictature. Elle est à l’origine du Mouvement des Sans-terre, la plus grande organisation sociale d’Amérique latine. Elle a aussi inspiré la création du Parti des Travailleurs de Lula. Au Mexique, la théologie de la libération s’est exprimée au travers des luttes indigènes, notamment au Chiapas. Elle a fortement influencé le mouvement zapatiste, dont l’expérience de démocratie directe demeure irremplaçable. En Amérique centrale ou en Colombie, la participation des catholiques aux mouvements de guérilla a été massive. Plusieurs prêtres sont morts les armes à la main. Le film devait éclairer ce choix de la lutte armée, alors que le chrétien est supposé refuser la violence. J’ai choisi d’incarner cette question à travers l’histoire du Salvador, où la mémoire de la guerre civile est encore à vif. Enfin, la révolution au Nicaragua de 1979 a marqué l’apogée du mouvement, quatre ministres du premier gouvernement sandiniste étaient prêtres ! J’y raconte à la fois l’espoir énorme qu’a suscité cet événement chez les chrétiens, mais aussi la désillusion, quand les révolutionnaires d’hier sont devenus les tyrans d’aujourd’hui.

Votre film relie les récits de ces chrétiens à des archives filmiques et photographiques. Comment avez-vous intégré ce matériau et d’où provient-il ?

Ces images portent l’empreinte brûlante d’un temps où cette aspiration révolutionnaire venue d’Amérique latine bouleversait le monde. Il fallait faire résonner au présent leur écho puissant, en les articulant aux récits de mes personnages. L’espérance dont leur parole est porteuse montre que ce vieux rêve, fixé sur ces archives en pellicule, bouge encore. Le christianisme de la libération a été abondamment filmé par les télés occidentales, à une époque où les actualités s’intéressaient davantage à l’Église. On trouve beaucoup de reportages sur des prêtres-ouvriers européens engagés auprès des pauvres, du Brésil à la Bolivie. A partir du coup d’état au Chili, de nombreux cinéastes ont filmé les mouvements de résistance aux régimes militaires, comme par exemple Patricio Guzman avec La Croix du Sud. Leurs films intègrent souvent une messe ou une lecture de l’Évangile. Citons aussi Nicaragua No Pasaran du réalisateur australien David Bradbury, un documentaire au cœur de la Révolution sandiniste.

Je lui emprunte l’incroyable messe de Jean-Paul II à Managua en 1983. Farouche opposant à la théologie de la libération, il est hué par la foule quand il attaque la Révolution. Enfin les films de propagande des mouvements de guérilla ont souvent mis en scène des prêtres, pour montrer au peuple que les chrétiens ont non seulement le droit mais aussi le devoir de se révolter. J’ai réalisé ce travail de recherche parallèlement à mes voyages de repérages. Quand un personnage attirait mon attention dans une archive, j’essayais de retrouver sa trace. C’est comme ça que j’ai rencontré celui qui ouvre le film : le prêtre belge Roger Ponseele, qui a accompagné la guérilla au Salvador pendant douze ans. Un autre matériau d’archive important est la chanson latino-américaine, pour laquelle je nourris une passion. Presque tous ses grands noms ont chanté la théologie de la libération : Victor Jara, Daniel Viglietti, Violetta Parra… Certains ont même composé des messes, comme Milton Nascimento avec la Missa dos Quilombos ou Carlos Mejia Godoy avec la Misa Campesina Nicaragüense, que l’on entend deux fois dans le film.

Il y a aussi ces fresques murales stupéfiantes, dont beaucoup ont été effacées. Ce mouvement était une révolution culturelle qui a embrassé la musique, la peinture, la littérature… J’essaie de faire revivre ce bouillonnement qui participait pleinement à l’élan révolutionnaire, dans une forme d’hommage à un héritage artistique qui m’a tant nourri

CE QU'EN DIT LA PRESSE

LE MONDE

Le film est divisé en quatre chapitres, chacun étant consacré à un pays : Salvador, Brésil, Nicaragua et Mexique. Il permet de croiser les regards, sans magnifier le passé.

LES ECHOS

François-Xavier Drouet évoque les combats pour la liberté menés par des hommes d’Eglise et leurs fidèles en Amérique latine à compter des années 1960. Passionnant.

LIBÉRATION

A l’heure où, en Amérique du Nord, l’extrême droite chrétienne affilie l’empathie à une dérive «wokiste» et rivalise d’inventions délirantes pour justifier la persécution trumpiste contre les plus faibles, ce beau film remet l’Eglise au milieu de la révolution : Dieu n’est pas neutre, il est du côté des pauvres et, dixit María López Vigil, encore, «une société où les gens meurent de faim est une société pécheresse».

MARIANNE

Un documentaire passionnant sur la « théologie de la libération » en Amérique Latine.

OUEST FRANCE

Passionnant de bout en bout.

POSITIF

S’entrecroisent ici des archives remarquables et de précieux entretiens, parfois saisissants (…).

ABUS DE CINÉ

Traitant de manière plus précise des révolutions de quatre pays (Brésil, Salvador, Mexique et Nicaragua), le film est un impressionnant travail d’explorations historiques, révélant des liens méconnus entre ces différentes luttes, et le rôle des hommes d’Église et de leurs fidèles dans ces combats acharnés.

L’OBS

Un documentaire pour remémorer l’implication active et idéologique des prêtres, femmes catéchistes et simples croyant(e)s lors des révolutions populaires d’Amérique latine qui, dans les années 1970, tentèrent de renverser les dictatures. Passionnant.

LA CROIX

Mais François-Xavier Drouet, marqué dans sa jeunesse par le soulèvement zapatiste de 1994, se plonge dans ce passé avec passion, non pas pour faire le récit de la théologie de la libération, mais pour donner la parole aux témoins engagés d’hier et d’aujourd’hui.

PREMIÈRE

Un travail de recherche aussi passionnant qu’exhaustif.