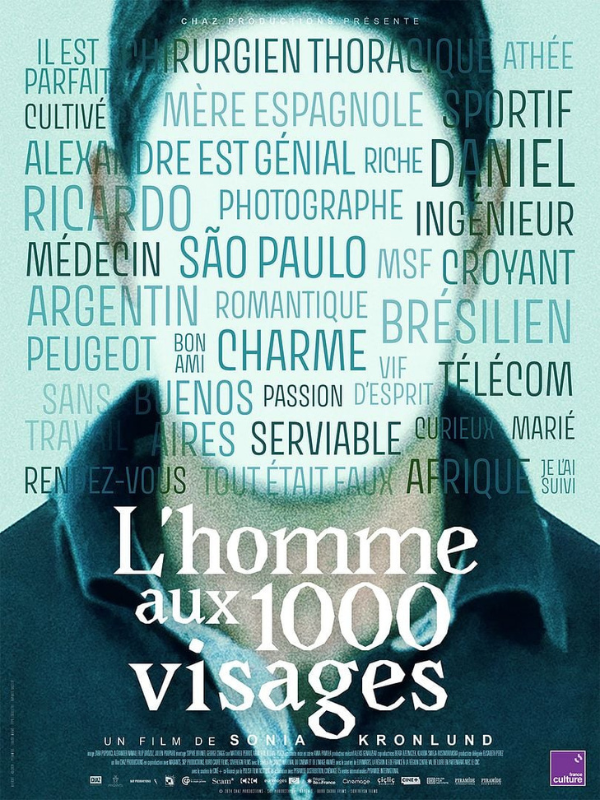

Il s’appelle Alexandre, Ricardo ou Daniel. Il se dit chirurgien ou ingénieur, argentin ou brésilien. Il vit avec quatre femmes en même temps, adaptant à chacune son récit et même ses traits de caractère. Enquête à la première personne, avec l’aide d’un détective privé, sur un imposteur aux mille vies imaginaires.

L'HOMME AUX MILLE VISAGES

Documentaire / France

Jeudi 20 novembre à 20h00, c’est soirée ciné-club à l’Espace Saint Michel avec Sonia Kronlund !

Dans le cadre du ciné-club #lederniermotdetrop, on a le plaisir d’accueillir Sonia Kronlund pour la projection de L’HOMME AUX MILLE VISAGES, suivie d’un débat avec la réalisatrice.

Une soirée pour découvrir le film et échanger autour du travail de Sonia Kronlund dans une ambiance ciné-club, là où on prend le temps de discuter, de creuser, de poser toutes les questions qu’on a envie de poser.

On vous attend nombreux. ses !!!

ENTRETIEN AVEC LA RÉALISATRICE

Ce documentaire, qui part sur les traces d’un serial lover, relève du thriller…

J’essaie dans ce film, comme dans mon travail en général, de m’intéresser au récit et à la dramatisation des expériences intimes. La question était de trouver une arche narrative comprenant un début, un milieu et une fin sur la base d’une histoire qui se répète avec plusieurs personnages. C’est en me mettant en scène moi-même, dans ma quête aux côtés de ces femmes pour retrouver cet homme, que j’ai trouvé la manière de faire naître une tension dramatique. Cette tension fait pencher le film du côté du thriller, mais elle correspond surtout à celle que j’ai éprouvée en allant à la rencontre des personnages de cette histoire, et en découvrant l’ampleur de l’imposture engendrée par cet homme.

Vous procédez à l’inverse de ce que vous faites dans Les Pieds sur terre, où l’on n’entend pas votre voix. Et vous allez plus loin : vous évoquez votre propre histoire, qui entre en résonance avec celles de ces femmes…

C’est au moment d’écrire le projet de ce documentaire que j’ai pris conscience que j’étais habitée par la question du mensonge et de la vérité, qui est à la fois une question philosophique, morale et politique. Je ne me lance donc pas dans une enquête journalistique, mais bien dans un récit en triant des aspects du réel pour concevoir un film, fruit d’un regard personnel et engagé. Il est vrai que j’ai éprouvé une forte empathie pour ces femmes et que je me suis sentie proche de certaines, dont la vie fait écho à la mienne. En apparaissant à l’écran, comme je l’avais fait dans mon premier film, Nothingwood, je donne quelque chose de moi, de la même façon que ces femmes donnent beaucoup d’elles-mêmes en s’exposant à la caméra ou en racontant leur histoire. Plus le film a évolué, plus je me suis sentie épouser leur cause, et plus j’ai eu envie et besoin de m’engager à leurs côtés.

Comment êtes-vous tombée sur cette ou plutôt sur ces histoires ?

L’une des victimes est une amie d’amie. Elle m’a contactée pour me raconter son histoire. J’ai commencé par en faire un podcast pour Les Pieds sur terre sur France Culture. Son récit ne m’a pas quittée et j’ai eu envie, à partir d’elle, de rencontrer les autres femmes concernées. Elles se connaissaient, car elles étaient rentrées en contact pour mener une action commune et tenter de faire condamner Ricardo. Cette tentative a échoué, car il s’est montré très menaçant, certaines ont eu peur et ont laissé tomber. Il m’a fallu créer une relation de confiance pour que ces femmes acceptent de se livrer, tout en respectant scrupuleusement leurs conditions. Ainsi certaines voulaient-elles rester anonymes. J’avais conscience que je devais les protéger, car je ne veux pas qu’il se retourne contre elles. J’ai donc dû trouver un dispositif pour brouiller les pistes en faisant appel à d’autres femmes pour interpréter le rôle de certaines d’entre elles avec les mots que celles-ci m’avaient confiés.

Vous avez donc été amenée à faire de la direction d’actrices…

J’ai commencé par recueillir les témoignages, j’ai écrit les textes, puis j’ai dirigé ces interprètes. Au final, il me semble qu’on ne peut pas détecter le vrai du faux dans ce film. Il y a parmi les femmes une comédienne professionnelle, deux non professionnelles et trois vraies témoins (une en France et deux au Brésil).

Quel fut votre processus de recherche et d’écriture ?

Ce projet a duré sept ans. Tout s’est fait un peu simultanément : les recherches, l’écriture, le tournage, sachant que ce projet s’est réalisé en pleine crise du Covid. Pour rentrer en contact avec certaines femmes, il m’a fallu un an, puis j’ai passé beaucoup de temps à parler avec elles. L’une a même voulu participer au casting de l’actrice qui allait l’interpréter. Mais l’écriture d’un documentaire se fait essentiellement au montage, bien sûr. J’ai travaillé avec Sophie Brunet, qui est une immense monteuse et une vraie narratrice et avec qui j’avais déjà collaboré sur Nothingwood. Nous sommes passées par toutes les couleurs de l’arc en ciel, avons tout essayé, chamboulé, remis à plat, un vrai travail de création : le montage nous a pris un an. En parallèle, j’ai écrit un livre sur cette même histoire, qui est sorti chez Grasset en janvier 2024 avec le même titre.

À travers cette enquête autour de cet « homme aux mille visages », vous faites aussi le portrait de femmes amoureuses.

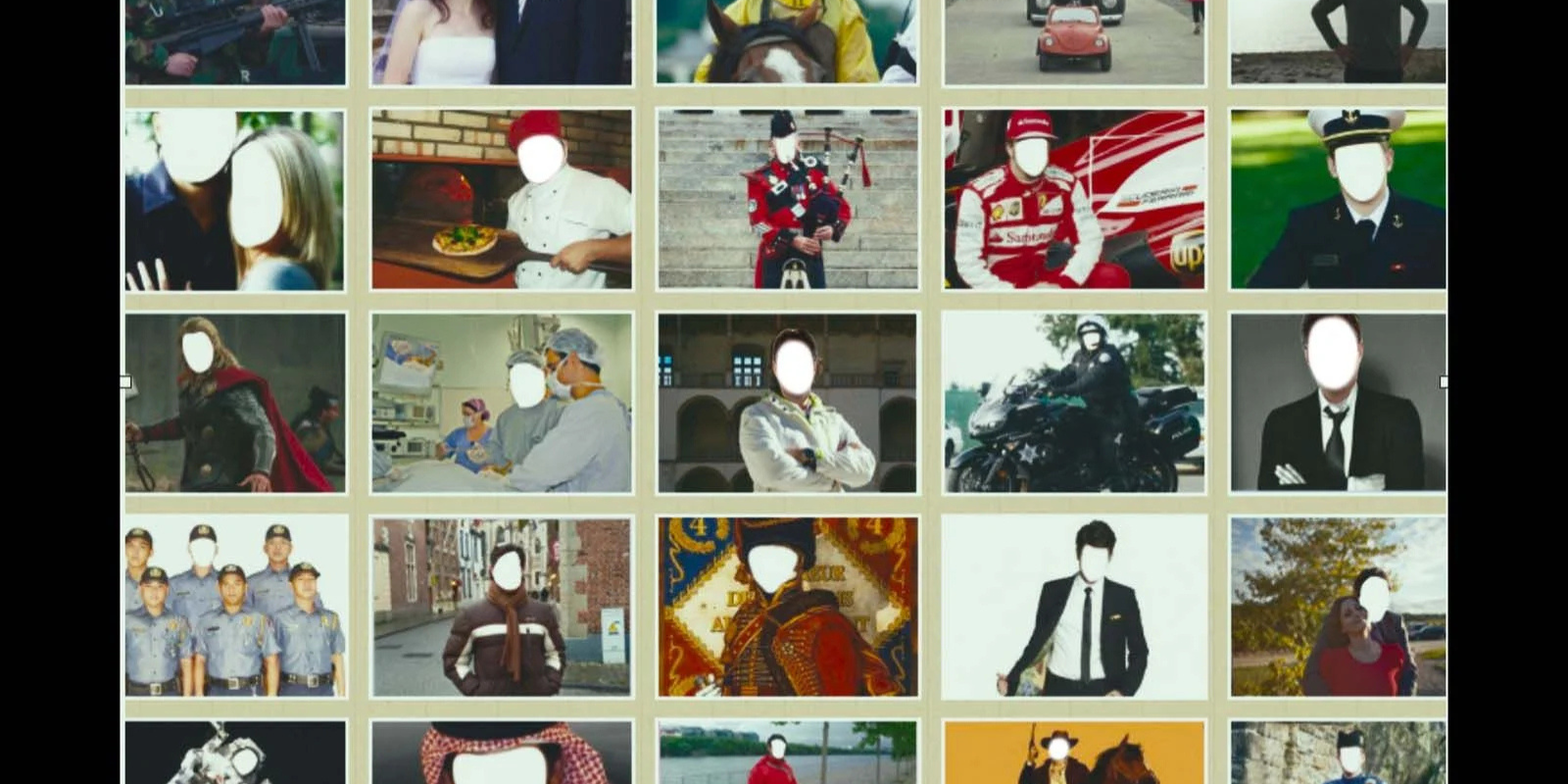

Ces femmes sont toutes différentes. Il n’y a pas un profil type, rien qui les prédisposerait non plus à se faire avoir de la sorte. Mais ce sont toutes des amoureuses blessées. Certaines sont honteuses de l’avoir été, d’autres trouvent que Ricardo est un génie. Le film raconte aussi la fragilité des femmes dans leurs rapports amoureux. Dans une séquence, l’une, qui est psychologue pour adolescents, dit bien à quel point cet état fait perdre toute maîtrise de soi. De ce fait, les plans sur les couples tranquilles dans les jardins du Sacré-Cœur se teintent d’ironie… Je voulais montrer un Paris de carte postale, qui correspond au monde dans lequel Ricardo, qui est étranger, essaie de faire vivre les femmes. Il donne ses rendez-vous galants au Sacré-Cœur, emmène ses conquêtes sur les Champs-Élysées ou sur les quais. Il vit dans un univers de clichés et aime y transporter les femmes qu’il séduit. Sa vie semble construite à partir d’une banque d’images : il y puise un ou plusieurs stéréotypes pour s’adapter à chaque femme et à chaque profession imaginaire qu’il se crée, élaborant ainsi une sorte de petite fiction.

La force de la sororité et la gaieté qu’elle engendre traversent votre film.

Le mensonge et la dissimulation permettent à Ricardo de diviser autour de lui. Il joue beaucoup là-dessus. Dans le film, j’ai voulu faire l’inverse et favoriser les rencontres. Par exemple, les deux Brésiliennes ne s’étaient jamais croisées et nous avons organisé leur mise en relation. J’ai aimé mettre en avant cette idée de solidarité qui fédère, d’où le fait que la maquilleuse prenne soin de l’autre femme, par exemple. Ce sont des moments de gaieté. J’espère que les femmes trouveront dans le film quelque chose de joyeux, de la matière pour guérir au moins leur amour propre, pour se réparer en riant un peu, en ne se moquant pas méchamment, mais tout de même… C’est souvent tout ce que nous, les femmes, avons à notre disposition.

Lorsque le visage de Ricardo apparaît à l’écran, le film prend une tournure aussi gaguesque qu’inquiétante…

Ses victimes avaient essayé de le démasquer en vain. Et puisque certaines femmes acceptent de montrer leur visage, de surmonter leur honte en participant au film, je ne me voyais pas cacher son visage à lui. Cela aurait été injuste. C’est donc un parti pris assumé de ma part, peut-être audacieux j’en conviens, mais je ne pouvais pas demander à ces femmes d’exposer leur histoire, leur intimité, leurs faiblesses, sans dévoiler le visage de Ricardo.

Pourquoi cette ruse pour filmer Ricardo à la fin de votre récit ?

Au début et jusqu’au dernier moment, j’étais tentée de me confronter à Ricardo en le démasquant frontalement. Mais l’une des femmes était dans une telle situation personnelle de détresse que j’ai eu peur qu’il s’en prenne à elle et je n’ai pas voulu prendre le moindre risque. J’ai ensuite eu cette idée de reportage pour la télévision de Cracovie, et il se trouve que Ricardo a accepté d’être filmé.

Face à lui, vous apparaissez à la fois angoissée et amusée.

Je ne la ramenais pas, mais j’y suis allée. J’éprouvais une sorte de responsabilité, et, soyons franche, il y avait aussi une part de jeu de mon côté. Ricardo joue et moi aussi ! Je suis devenue à mon tour imposteur et je me suis placée dans une fiction comme il le fait. Cette façon de l’aborder a aussi ramené du cinéma, et c’est également ce qui m’intéressait. Mais ça n’est pas simple. C’est difficile de mentir, on a peur de se trahir, de se faire démasquer. Alors à un moment, pour être plus à l’aise, je me suis dit que j’allais rendre ça un peu vrai et j’ai contacté plusieurs télévisions de Cracovie pour leur proposer un véritable reportage sur les gens qui font des business runs, des marathons sponsorisés par leur entreprise. Ça m’a rassurée d’avoir ça dans un coin de la tête, cela m’octroyait une petite porte de sortie à laquelle m’accrocher.

La scène de la voiture, très cinématographique, interroge sur le plan éthique. Quel rôle vous donnez-vous dans l’habitacle du fourgon, où l’on vous voit réagir à la scène en cours, mais qui est hors champ pour Ricardo ?

Je me suis beaucoup interrogée sur cette séquence et j’espère qu’elle posera mille questions aux spectateurs. Elle soulève, en effet, des questions morales, relatives au mensonge, à la duperie et à la fiction. Peut-on faire aux autres ce qu’on ne voudrait pas qu’on nous fasse à nous-mêmes ? Que faire quand la justice ne peut rien pour vous ? Comment réparer son amour-propre ? La vengeance et la moquerie sont-elles acceptables ? Ce sont des questions que posent les mouvements féministes à leur manière, et avant eux Act up, avec les outings, le Name and Shame, ou les accusations portées dans la presse par exemple. J’y réponds d’une certaine façon en proposant quelque chose de minimal, la moquerie comme arme du pauvre, ou l’humour pour guérir son amour propre, pour sortir de l’humiliation. Se pose aussi la question du deus ex machina qu’est le réalisateur… C’est l’expérience de Milgram : lorsqu’on vous donne un petit pouvoir, y compris celui de faire du mal aux autres sous prétexte d’obéir à un bien supérieur, vous en abusez facilement. J’ai découvert avec ce film ce que peuvent faire les réalisatrices et les réalisateurs : dire à quelqu’un de faire ceci ou cela, de courir, de s’arrêter ou de continuer, de monter ou de descendre. Et j’ai constaté avec étonnement que Ricardo obéissait à ces indications. Ce pouvoir m’a fait un peu peur. Mais j’ai bien aimé aussi l’exercer, évidemment. En tous cas j’ai pris la mesure de la responsabilité d’un réalisateur et du pouvoir d’un film. C’est aussi la raison pour laquelle je n’hésite pas, dans ce film comme dans Nothingwood, à montrer mes faiblesses, à avoir l’air naïve, peureuse, ce que je suis en somme. Pour éviter d’être en surplomb, pour donner le change sur le plan moral et celui de la mise en scène.

Vous vous mettez dans une situation périlleuse. Ce qui semble être une constante lorsqu’on étudie votre parcours, qui vous a menée en Afghanistan ou en Iran…

C’est vrai que j’ai besoin de faire des choses difficiles et un peu dangereuses. Il doit y avoir une part de moi qui aime le défi. Au fond de moi, cet homme me fait peur, mais j’ai décidé d’aller à sa rencontre. Comme Ricardo, je dois avoir besoin d’adrénaline. Un effet miroir entre lui et moi opère certainement. Nous jouons tous les deux avec le feu. Mais une fois face à lui, il me mentait si ouvertement que je me suis sentie comme au spectacle et, donc, relativement détendue. J’ai assisté à la fabrication de sa petite fiction en temps réel, face à la caméra. C’est assez fascinant de voir quelqu’un mentir avec autant d’aplomb et de dextérité.

Avez-vous envisagé à un moment d’interviewer des psychiatres à son sujet ?

J’en ai rencontré plusieurs en préparant le film, mais je ne voulais pas de ce genre d’entretien à l’intérieur du film, qui est un récit dans lequel le spectateur doit faire son propre chemin et apporter sa propre interprétation. La mythomanie, en outre, n’est plus une pathologie répertoriée. Si Ricardo souffre d’une pathologie, elle est complexe. Je pense qu’il est suffisamment humain et proche de nous pour qu’on puisse le comprendre. On peut tous s’interroger sur nos propres mensonges en observant son cas. Cela ne le dédouane pas, mais on peut tous se demander quelle est notre propre part d’imposture à l’intérieur de nos vies. Tout cela est très mouvant, et cet homme a aussi une part d’humanité. Il ne s’agissait pas de le rendre attachant, mais de mettre en lumière sa complexité.

Ce qui est troublant, c’est qu’on se demande sans cesse quel rapport il entretient à sa propre identité.

C’est un acteur de cinéma ! Son film préféré est Catch Me If You Can de Steven Spielberg, qu’il a regardé avec plusieurs de ses femmes. Il lit beaucoup, va au cinéma et puise ses scénarios dans les films. C’est quelqu’un qui invente sans arrêt des histoires dont il est l’interprète. Si cela ne faisait du mal à personne, ce serait génial d’une certaine manière, mais le fait est qu’il embarque les autres dans ses fictions. La façon dont nous fabriquons des fictions de nos vies est un thème qui me passionne et traverse, au fond, tout mon travail.

Comment avez-vous travaillé à la colorimétrie et à la lumière ?

Je ne voulais rien de trop fabriqué. La lumière naturelle domine sur les éclairages. Face à quelqu’un qui mêle tant d’artifices pour se construire des vies, cela fait aussi du bien d’être face à la clarté du jour. Même au Brésil où l’on aurait pu y aller plus fort sur la « couleur locale », nous sommes restés sobres.

Comment avez-vous composé votre bande-son, qui inclut un moment cocasse avec le thème des Chariots de feu ?

C’était très tentant ! Ce thème, posé sur la séquence où Ricardo court, raconte là aussi la fiction qu’il est en train de créer. Pour le reste, il y a des titres nombreux que j’ai eu beaucoup de plaisir à choisir, notamment les brésiliens. Et j’ai décidé de finir le film avec Sozinha, sur laquelle Carolina danse en bas de son immeuble. La chanson dit, en portugais : « Je suis seule vraiment toute seule », mais de façon tellement joyeuse et libérée que les spectatrices et les spectateurs devraient sortir du film en se sentant pleins d’énergie, comme ces femmes qui reprennent le dessus et poursuivent leur route.

Propos recueillis par Anne-Claire Cieutat

SONIA KRONLUND

D’origine lorraine par sa mère et suédoise par son père, normalienne et agrégée de lettres, Sonia Kronlund a collaboré à l’écriture de nombreux scénarios, réalisé des documentaires et dirigé plusieurs collections pour la télévision. Après un bref passage aux Cahiers du cinéma, elle est entrée à la radio en 1995 sur France Inter. Elle produit depuis 2002 l’émission quotidienne de documentaire « Les Pieds sur Terre » sur France Culture. Après Nothingwood, présenté à la Quinzaine des réalisateurs du festival de Cannes en 2017, L’homme aux mille visages est son deuxième long métrage comme réalisatrice.