À Bangui, capitale de la Centrafrique, l’imposante bâtisse coloniale qui abrite le musée national porte toujours les marques du saccage survenu lors du dernier coup d’État. Ici, la question de la restitution des biens culturels n’est pas d’actualité : depuis de longues années, une grande partie des collections repose dans des caisses en bois ou se décompose sur des étagères. Quant au pays et ses populations, ils demeurent soumis à l’arbitraire des armes. Dans ce musée en sursis, les fonctionnaires viennent pourtant chaque jour prendre leur poste. Toutes et tous tentent de travailler, déambulent parmi les vestiges de leur passé, écoutent parfois la radio d’où jaillit l’écho des violences extérieures. À l’écart, se tient un vieil homme démuni qui fait office de gardien du musée. Avec ces personnes exténuées mais obstinément vivantes, que peut-on raconter de l’Histoire que tout, dans ce «lieu de mémoire», semble évoquer ? Comment parler du « roman national », 65 après l’Indépendance ? Que dire du poids des colonisations d’hier et de celles d’aujourd’hui ? À quoi s’accrocher ?

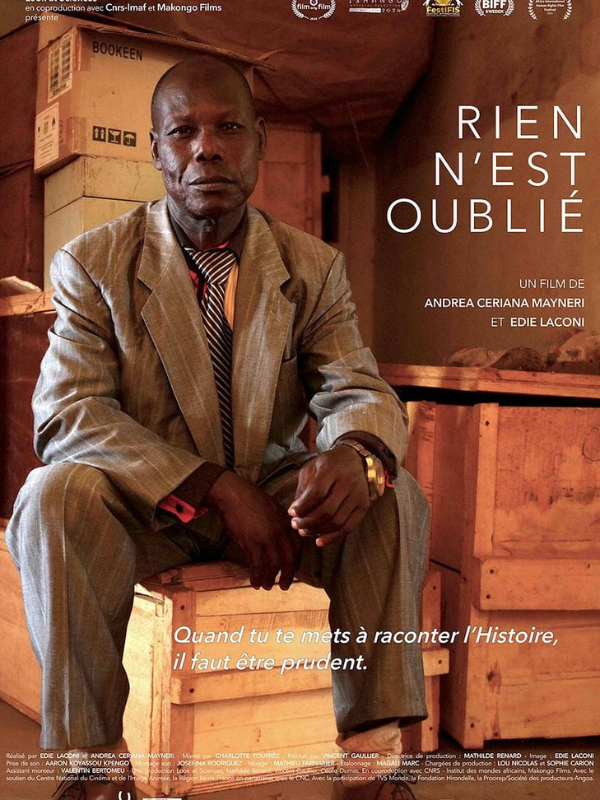

RIEN N’EST OUBLIÉ

Documentaire / France

Jeudi 22 à 20h15 :

Séance spéciale suivie d’un débat en présence de Karine Ramondy, historienne des décolonisations en Afrique centrale, et des réalisateurs du film.

CONTEXTE

LE PAYS

Le nom de Centrafrique convoque des images : l’empereur Bokassa, dictateur et criminel, des coups d’Etat à répétition – il y en a eu 5 et au moins 6 tentatives depuis 1960, année de l’indépendance de l’ancien Oubangui-Chari. En 2013, un conflit armé opposant Séléka, Antibalaka et l’armée centrafricaine s’étend à la totalité du pays. C’est lors d’une descente d’un de ces groupes armés que le musée national est en grande partie mis à sac. En 2020, l’arrivée des mercenaires russes et l’influence du Rwanda complexifie encore ce contexte en exacerbant tensions et violences sur les populations civiles.

Aujourd’hui encore, le territoire est traversé par les groupes armés et les mercenaires étrangers. Des forces de l’ONU y stationnent en prévention de futurs conflits. Fragilisée par ces crises militaro-politiques à répétition, la Centrafrique se classe parmi les nations les plus pauvres au monde.

LE MUSÉE

Le musée national des arts et des traditions populaires Barthélémy Boganda se tient là où il a été inauguré au lendemain de l’Indépendance. A l’intérieur de la vaste concession plantée de quelques palmiers et située non loin du centre de Bangui, une imposante villa coloniale défraichie s’élève sur deux niveaux. Piliers de béton aux quatre coins, murs percés à claire-voie.

Comme d’autres, ce musée doit largement sa création à un intérêt politique. Le premier président centrafricain s’est saisi de ce projet patrimonial et muséal qu’il pensait comme un symbole indispensable d’un État moderne. Il le baptise du nom de Barthélémy Boganda, le « père de la nation », artisan de l’Indépendance, mort peu de temps avant sa proclamation.

Le musée a été un court temps l’outil de l’écriture d’un certain roman national (d’une unité nationale censée primer sur les différences ethniques du pays) avant d’être rapidement délaissé jusqu’à nos jours. Les appuis étrangers qui régulièrement promeuvent la réhabilitation du musée ne semblent pas pouvoir répondre à la question qui émane de ce lieu, de ses collections et de leurs ruines : celle de la place de la mémoire, enfouie ou empêchée, qui reste donc toute entière à poser, ici comme ailleurs.

Aussi dans un tel contexte, la question de la restitution des biens culturels, au cœur d’un débat complexe et passionné en Europe, pèse-t-elle bien peu en Centrafrique. En revanche, la question de la mémoire, enfouie ou empêchée, reste, elle, toute entière à poser. Ici plus qu’ailleurs.

NOTE D’INTENTION

Q : Comment nait cette idée de co-réalisation ?

Andrea Ceriana Mayneri, co-réalisateur et anthropologue : En 2013, le conflit intestin qui s’étend peu à peu des frontières septentrionales à la totalité de la Centrafrique épuise mes recherches d’anthropologue – je travaille sur ce terrain depuis 2005.

Si à cause d’injonctions sécuritaires et d’une juste prudence, je ne peux plus m’entretenir librement avec des personnes dans les différents lieux de leur pays, je tente de faire le chemin inverse : revenir au centre-ville de Bangui, la capitale,et prendre place dans un lieu peu exposé, silencieux – le musée national des arts et traditions populaires.

C’est là qu’est née l’envie d’un documentaire qui se démarque des discours ambiants sur l’instabilité géopolitique, sur le conflit inter-religieux ou la ruée sur les ressources. Un documentaire qui, réfutant la spectacularisation de la violence et de la misère, traquerait les signes les plus enfouis que l’histoire centrafricaine grave, depuis longtemps déjà, sur des objets, sur des corps et dans les paroles. Comment continuer d’aller à l’écoute d’hommes et femmes exténués mais obstinément vivants, comment se tenir au milieu d’eux dans un pays africain en guerre, alors que les quartiers sont barricadés, les routes coupées, les campagnes abandonnées et enflammées ?

Dans ce contexte je souhaitais amener avec moi une autre sensibilité et faire une expérience : ce que mes yeux, ceux d’Edie et de sa caméra auraient vu de similaire et de différent dans ce « lieu de mémoires ».

Edie Laconi, coréalisateur et cinéaste : C’est en 2017 qu’Andrea me propose de travailler avec lui à ce film. Avant de le rencontrer, la Centrafrique n’était pour moi qu’un pays au cœur du continent africain auquel journaux et télés ne s’intéressaient que lorsque ses soubresauts étaient trop insoutenables.

Le nom de Centrafrique convoquait également de lointains souvenirs d’enfance, ceux de Bokassa, empereur d’opérette et dictateur assassin et des compromissions françaises d’alors. Soit, de mes souvenirs les plus anciens aux échos médiatiques les plus récents, une compression de plus de quatre décennies résumant et condamnant injustement le pays à l’unique expression de ses violences.

J’ai donc vraiment commencé à apprendre à connaître la Centrafrique au travers du travail d’anthropologue d’Andrea. Puis en septembre 2017, j’arrive pour la première fois avec lui à Bangui, dans un quartier du centre-ville, au croisement des rues de terre rouge de l’Industrie et du Languedoc, face au « musée Boganda ».

Q : Comment se déroule cette première rencontre ?

E.L. : Munis d’une autorisation du ministère de la culture et de l’intérieur, nous rencontrons le personnel, une petite dizaine de personnes.

Le directeur nous remet aux mains de Thomas Ouangonda, le conservateur, qui nous conduit aux salles du musée.

Derrière une double porte métallique fermée par deux épais cadenas, une enfilade de pièces aux murs ocre, autrefois salles d’exposition. Au sol, des dizaines de longues caisses en bois cadenassées, empilées les unes sur les autres jusqu’au plafond, recèlent les collections. Elles semblent des cercueils. Les vitrines sont vides. Un gorille empaillé déposé de son support lève un bras, un crocodile ouvre la mâchoire. Appuyés contre un mur, les restes du lit « impérial » de Bokassa. Ailleurs, des monceaux d’objets emballés dans du papier kraft qui n’ont pu trouver place dans les caisses. Plus de cinquante ans après son inauguration, le seul musée national de Centrafrique s’est effacé. Il n’est plus qu’une enveloppe spectrale.

Q : Comment se précise le désir de film ?

A.C.M. : Ce musée est le décor et le prisme à travers lequel nous observons les tourments actuels de ces habitants et nous convoquons leur passé. Ce qui se joue dans ce lieu, c’est la vie et l’expression des mémoires de ses employés. Ces personnes expérimentent, comme le bâtiment qui les accueille, plusieurs états de dégradation ou d’espoir. Pour eux, le destin de cette institution nationale et celui des objets qui proviennent d’un passé lointain et peu connu, s’estompe derrière les efforts qu’ils déploient pour se défendre dans une vie d’incertitudes grandissantes et cultiver leur humanité au milieu d’une guerre civile.

Il n’est pour eux, et pour nous à leur diapason, aucune beauté des ruines du musée, de décrépitude photogénique, pas plus que de nostalgie qui émanerait de la bâtisse considérée comme le relief d’une Afrique inachevée. Pour les personnes qui peuplent le musée, sa décadence ne possède rien de lyrique.

E.L. : Nous avons ressenti alors que le temps long serait nécessaire pour mener à bien ce film.

Que ce serait par l’insistance avec laquelle nous reviendrions dans le même lieu pour poser encore les mêmes questions, que nous montrerions que dans ce pays africain rien n’est vraiment oublié.

Comme le dit Andrea, ce n’est pas la mémoire que nous voulions traquer dorénavant, mais le revers de l’oubli, là où il se cache depuis longtemps : dans les corps et les regards, dans les choses, dans certains silences et omissions

BIOGRAPHIE DES RÉALISATEURS

Edie Laconi est auteur-réalisateur. Il débute sa carrière comme assistant réalisateur de Stéphane Mercurio (À l’ombre de la République) ou Manuela Frésil (Entrée du personnel). Rien n’est oublié est son 8ème film sorti en salle.

Andrea Ceriana Mayneri est anthropologue à l’Institut des mondes africains du CNRS. Il s’intéresse aux usages sociaux du passé et de la mémoire, qu’il a notamment interrogés dans leur lien avec les représentations de la sorcellerie et de l’invisible. Il travaille sur plusieurs terrains : en Afrique centrale (Centrafrique, Tchad) et dans les archives coloniales et missionnaires. Rien n’est oublié est son premier film

CE QU'EN DIT LA PRESSE

Les Fiches Du cinéma

Un étonnant voyage dans une mémoire attendant des jours meilleurs pour resurgir et rendre son passé aux siens.

Abus De Ciné

Avec « Rien n’est oublié », documentaire qui se maintient dans l’enceinte du musée national à Bangui, capitale de la Centrafrique, c’est moins finalement la mémoire de la vie sous régime colonial, que le danger lié au pouvoir en place qui se révèle au fil des entretiens.