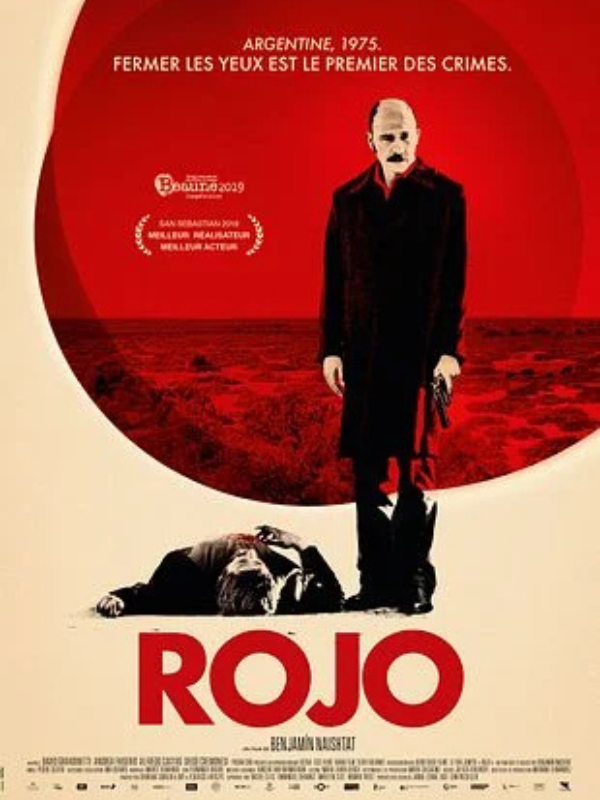

Argentine, 1975. Claudio, avocat réputé et notable local, mène une existence confortable, acceptant de fermer les yeux sur les pratiques du régime en place. Lors d’un dîner, il est violemment pris à parti par un inconnu et l’altercation vire au drame. Claudio fait en sorte d’étouffer l’affaire, sans se douter que cette décision va l’entraîner dans une spirale sans fin.

ROJO

Fiction / Argentine, Brésil, France, Pays-Bas, Allemagne

📆 27 novembre à 20h

📌 à l’Espace Saint-Michel (7 place Saint-Michel)

Séance suivie d’une discussion.

🎟️ Réservations : https://achat.espacesaintmichel.com/reserver/F256643/D1764270000/VO/271099/

Troisième long-métrage de Benjamín Naishtat @benjanaishtat (coréalisateur, avec María Alché @mm.alche, de El profesor en 2024). Dans Rojo on assiste aux derniers moments avant l’installation de la dictature militaire en Argentine, mais il s’agit surtout de la transition opérée dans les mentalités de ceux qui choisissent le confort et le pouvoir.

ENTRETIEN AVEC BENJAMIN NAISHTAT

Quelle est la genèse de ROJO ? Existe-t-il une continuité avec vos deux précédents longs métrages HISTORIA DEL MEDIO et EL MOVIMIENTO ?

Il y a toujours une certaine continuité. Dans le cas de ROJO, cela a davantage à voir avec l’intérêt historique, et la forme du film. Mon premier film utilisait des codes du film d’horreur pour traiter de la paranoïa des classes sociales en Argentine. Le second abordait également l’histoire du pays, avec l’idée de réviser le passé pour tenter de dénoncer les tensions actuelles. ROJO est un projet que j’avais en tête depuis longtemps, auquel ma fascination des années 70 n’est d’ailleurs pas étrangère. Toute personne née dans les années 80 porte le poids de ce fardeau symbolique. De plus, dans mon cas, s’ajoute une histoire familiale de persécution et d’exil encore très présente.

Quel était votre but ?

L’objectif premier n’était pas seulement de faire un film sur les années 70, mais aussi de faire un film qui reflète le style cinématographique de l’époque. Je pense aux films de réalisateurs américains pour lesquels j’ai une grande admiration, Francis Ford Coppola, Sidney Lumet ou encore John Boorman qui pouvait faire des films de genre tout en traitant de problèmes politiques sensibles. Je voulais faire un polar sur un avocat qui se retrouve à faire disparaître un homme qu’il a rencontré par hasard. Mais derrière le polar, le film dresse le portrait d’une situation sociale et politique d’un pays où règne le silence et la complicité, aux heures sombres de son Histoire.

Dans vos trois films, on perçoit votre désir d’explorer des moments charnières de l’histoire de l’Argentine, où les antagonismes étaient très forts.

L’Histoire n’est pas une photo figée à jamais. C’est un objet fluctuant, dynamique. Aujourd’hui, il est évident en Argentine que l’Histoire est vivante et prégnante dans le quotidien des gens. Il est donc important de toujours s’y intéresser, mais aussi d’en parler, c’est ce que le film tente de faire : parler de l’apathie et de la passivité des gens lorsque des choses graves arrivent et qu’ils préfèrent regarder ailleurs. Ici comme dans d’autres parties du monde, les populations semblent comme lobotomisées, sans la moindre réaction à ce qu’il se passe autour d’elles.

Vous vous attachez également à la misère humaine dans vos films. Pourquoi ?

J’ai du mal à créer des personnages vertueux. Il y en a, bien sûr, mais pour la dramaturgie des films, je trouve les contradictions des hommes bien plus inspirantes. Le spectateur a de l’empathie, s’identifie davantage, car d’une certaine façon tout le monde a des peines ou blessures dans sa vie, personne n’y échappe. Claudio, l’avocat, interprété par Dario Grandinetti, incarne cela. Il n’est pas à proprement parler un méchant, mais c’est un homme qui saisit toute opportunité de faire du profit et s’il peut passer sous silence quelque chose, il le fera.

En fait, tout au long du film, on voit ce personnage évoluer.

Oui, il se transforme peu à peu. Au début, il hésite, se sent coupable mais à la fin, il accepte de vivre avec ce secret. En parallèle, il voit que l’Argentine se prépare pour une dictature militaire, qu’un génocide s’en suivra très probablement, et il l’accepte avec un cynisme total. A de nombreuses occasions, il a la possibilité de choisir entre faire les choses convenablement ou agir de façon à préserver son intérêt personnel, il choisit toujours la seconde option.

Chaque personnage semble incarner une face négative de la société. Par exemple, est-ce que le détective chilien interprété par Alfredo Castro représente l’extrémisme religieux ?

C’est un personnage qui a presque un côté mystique, ce qui est en fait très argentin. Dans les années 70, les militaires se présentaient comme chargé d’une mission par le messie, dictant le comportement à adopter par les Argentins en tant que bons patriotes catholiques. Le personnage d’Alfredo Castro représente un certain fanatisme d’extrême droite qui, à l’époque, a été présenté comme bouclier contre « la menace rouge » antipatriotique et athée.

Comment avez-vous dirigé les acteurs ?

C’était très intéressant de travailler avec les acteurs sur ce ton qui n’a définitivement rien de naturel. Les dialogues sont, d’une certaine façon, récités. Je voulais par les conversations aussi me rapprocher des 70’s où les dialogues étaient bourrés de symboliques et de sous-textes. Durant les répétitions, nous avons beaucoup travaillé pour trouver le bon ton.

Comment avez-vous fait pour recréer l’ambiance très marquée des 70’s ?

Ce fut un procédé fascinant qui a combiné recherches historiques, cinématographiques et familiales. Les membres de l’équipe du film y ont aussi contribué, en particulier Pedro Sotero, notre directeur de la photographie, et Julieta Dolinsky, notre chef déco. Faire un film « d’époque » est très difficile en termes de production et de coût financier. Cependant, c’est merveilleux d’entrer sur le plateau et par là même d’entrer dans un tout autre espace-temps. C’est l’expérience qui se rapproche le plus d’un voyage dans le temps.

Le film n’est pas seulement situé dans les 70’s, il en reprend également la grammaire cinématographique…

Les fondus, les zooms, le mixage souvent en mono, l’image avec une patine de film argentique tentent en effet d’évoquer le look de cette époque. C’est le fruit de travail d’équipe entre photographie et décors. Pour ce qui est de l’image, les lentilles que nous avons utilisées (Panavision) sont d’époque. Nous avons choisi une palette de couleur très minutieuse (vert, ocre et rouge) à l’image de cette période et surtout du rendu de l’argentique utilisé alors. Nous avons également eu recours aux ralentis, un usage de l’époque qu’on trouve, par exemple, chez Sam Peckinpah. Le son a été traité avec de vieux compresseurs qui génèrent une égalisation sonore particulière, typique de la technologie existante alors. Nous avons fait beaucoup de recherches sur les textures, les couleurs, et les objets de ce temps-là, ainsi que sur les codes du polar jusqu’aux costumes comme l’imper du détective. La musique originale, avec ses instruments, ses arrangements, a été composée en référence aux musiques de ces années-là.

A la lumière de votre goût pour Friedkin, Peckinpah et Boorman, avez-vous une appétence pour la violence, qui est elle-même très présente dans ROJO ?

En Argentine, les relations humaines sont régies par la loi du plus fort, par un rapport de domination. On le perçoit à plusieurs reprises dans le film. A un moment il y a un duel entre des personnages : ils ont besoin de se tester, de se battre. Ils pensent ainsi montrer que ce sont eux qui dominent les autres. Ils en ont besoin. Cela a un rapport avec le fait d’écraser l’autre. En ce sens, cela a un petit goût de western. Ce sont de petits duels. Mais ces situations du quotidien est le reflet d’autres affrontements à plus grande échelle. Il y a une volonté à montrer le pouvoir qu’on a sur les autres

Et pourtant même dans vos scènes les plus noires et angoissantes, il y a un côté absurde.

Je pense en effet, qu’il y a une couche du film qui tente de faire appel à un certain humour. Le film regorge de sujets très denses et je crois qu’il nous fallait une bonne dose salvatrice d’humour. Certaines lignes du script vont dans ce sens. Il y a des scènes absurdes et des conversations qui désamorcent certains moments et font disparaître toute la solennité du sujet. L’humour fonctionne ainsi.

LE METTEUR EN SCÈNE

Benjamin Naishtat est né à Buenos Aires en 1986. Il a étudié à la Université de Cinéma de San Telmo (Argentine) et au Fresnoy en France. Il a réalisé plusieurs courts métrages notamment El Juego (Cannes Cinéfondation 2010) et Historia Del Mal (Rotterdam 2011). Son premier long métrage, Historia Del Miedo a été présenté en Compétition au Festival de Berlin en 2014, puis dans plus de 30 festivals à travers le monde. El Movimiento, son second long métrage, a été sélectionné en 2015 au Festival de Locarno en Sélection Cinéastes du présent. Rojo est son troisième long métrage. Il a été présenté au Festival de Toronto ainsi qu’en compétition au Festival de San Sebastian où il a remporté plusieurs prix : Meilleur Acteur pour Dario Grandinetti, Meilleur Réalisateur et Meilleure Photographie.