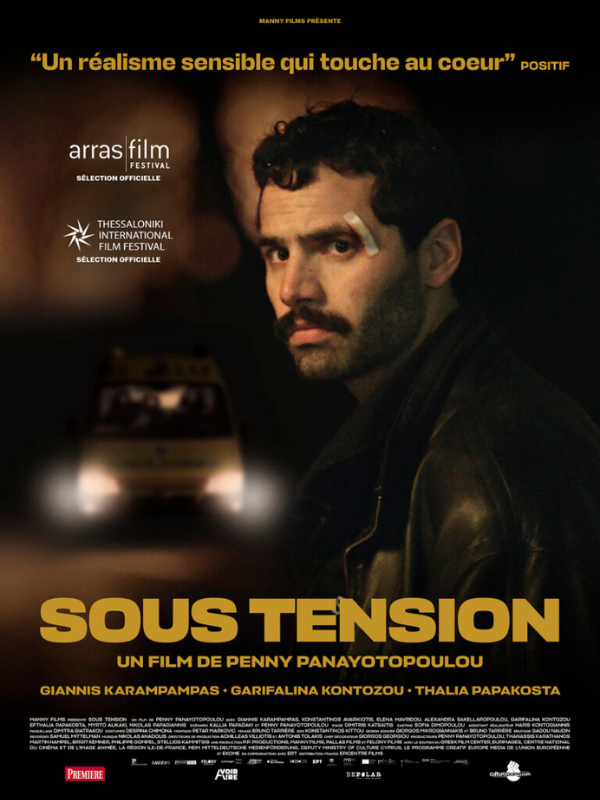

En Grèce, Costas est depuis peu agent de sécurité dans un hôpital public sous tension. Sa famille ayant de graves problèmes financiers, il se laisse entraîner dans une combine : monter de toute pièce un dossier pour faute médicale. Entre l’appât du gain et son intégrité, le choix est difficile…

SOUS TENSION

Fiction / Grèce, France, Allemagne, Chypre

HORAIRES DU 10 AU 16 SEPTEMBRE 2025

VEN 12 • MAR 16 : 12h30

HORAIRES DU 17 AU 23 SEPTEMBRE 2025

à venir

ENTRETIEN AVEC LA RÉALISATRICE

Quel est le point de départ de votre histoire ?

J’ai toujours vécu dans l’angoisse de cet instant où le cycle de la vie s’interrompt brutalement. Cette expérience peut arriver à chacun d’entre nous et changer définitivement la vision que l’on avait de l’existence. Dans notre histoire, un jeune homme, Costas, issu d’un milieu défavorisé, commence innocemment son parcours dans la vie. Mais la mort brutale et incompréhensible de son frère, ainsi que les mauvais choix qu’il va faire, l’entraînent dans un milieu qui va à l’encontre de sa nature. J’ai été témoin d’une histoire similaire, mais elle concernait un médecin dont la carrière a été ruinée. Quand j’ai commencé à écrire l’histoire, j’ai ressenti le besoin de la raconter sous un angle différent. Il s’avère que Costas risque, à la fin, encore plus gros que la femme médecin. À mes yeux, il devient un héros silencieux. J’ai commencé à m’intéresser davantage à ce personnage et à son entourage. Le fonctionnement de notre société, qui promeut un système injuste de valeurs, ne leur laisse aucune chance. En dépit du fait que Costas doit se battre désespérément pour subvenir aux besoins de sa famille, il travaille dans un hôpital où la mort est omniprésente, ce qui est très ironique.

Pourquoi avez-vous souhaité ouvrir votre film par la scène où l’on voit Costas à moto ? Vit-il ses derniers moments d’insouciance, avant que de lourdes responsabilités ne le rattrapent ?

La scène d’ouverture est le seul moment où nous le voyons en effet insouciant, presque heureux, oisif. Il traîne en toute simplicité avec ses amis, essaie de s’intégrer, d’être comme eux. Mais il ne l’est pas. Nous passons à la scène suivante qui nous plonge immédiatement dans un autre monde. Ce n’est pas encore le sien mais ce le sera bientôt. Ses sentiments commencent à évoluer. A mesure que le film augmente en tension et jusqu’au dénouement, nous le voyons heureux de nouveau mais d’une manière différente, plus profonde. Il offre à sa petite nièce sécurité et bienveillance, s’emploie à réaliser son vœu d’être heureuse et favorise le rapprochement avec sa mère. Il y aussi cette scène où on le voit s’extasier devant la joie que provoque, chez sa nièce, des chaussures fraîchement nettoyées, ramenant par là-même son père défunt. Son regard exprime de la compassion et on réalise que dorénavant, il est devenu une autre personne.

Quel mouvement souhaitiez-vous donner à votre film ? Comment la lumière accompagne-t-elle le cheminement de vos personnages ?

Je crois que la texture du film est limpide et qu’elle se distingue par la vérité et la simplicité. Le style est déterminé par le réalisme. La réalisation se singularise par son immédiateté. Pour autant, nous ne visions pas la description, ni la sublimation mais au contraire, nous souhaitions puiser dans l’essence et la profondeur de chaque instant. Les couleurs sont chaudes et terreuses avec une dominante de rouge qui me rappelle le charme de certains films des années 70. J’espère que l’on ressent une certaine intemporalité, si importante et adaptée à l’histoire. La lumière est principalement naturelle, la caméra ne se déplace pas sans raison. Ce n’est qu’à la fin que nous avons utilisé des travellings. Ils fonctionnent comme un adieu et un passage vers une autre réalité.

La mort du frère est ramassée en quelques scènes. Pourquoi avez-vous choisi d’ellipser ces séquences ?

Je ne pense pas que cette mort soit véritablement condensée. Je préfère croire qu’elle plane sur tout le film et dans des scènes qui lui sont indirectement liées. Je trouvais plus émouvant de dépeindre la mort du frère, pas seulement à travers le silence presque total qui accompagne le deuil de la famille, mais en montrant aussi la réaction de quelqu’un qui ne le connaissait pas et que le public ne connaît pas non plus. Au lieu de représenter et d’insister sur la mort du frère, il y a une scène, avant, assez longue où Costas est témoin du décès d’une patiente. Il essaie de consoler son mari, en lui parlant mais c’est à lui-même qu’il se parle. Ensuite, il regarde le lit d’hôpital vide et les quelques affaires qu’elle a laissées. Il est profondément touché par ce petit sac en plastique qui contient ce qui fut, autrefois, toute une vie. Raconter la mort du frère de cette manière-là me paraissait plus fort, car quoi qu’il en soit, l’expérience de la perte est universelle. Elle relie les gens.

Vous filmez le deuil aussi à hauteur d’enfant. Comment avez-vous choisi votre jeune actrice qui donne une vraie puissance émotionnelle au récit ?

Le plus important avec les enfants est, je crois, de choisir ceux avec qui vous avez une proximité émotionnelle. Je devais voir comment l’acteur qui allait interpréter Costas interagissait avec les enfants. Mais nous n’avions pas encore trouvé la jeune actrice pour jouer Niki. C’est à ce moment-là qu’une petite fille a traversé la pièce où nous nous trouvions. Elle venait pour un autre casting, accompagnée de son père. Nous avons fait un essai avec elle. Elle était très douée, timide mais intelligente et réactive. Je sentais qu’il y avait une alchimie avec Costas. Quand j’ai dit à la directrice de casting que je ne voulais plus faire de nouvelles auditions pour le rôle de l’enfant, elle m’a convaincue du contraire. Peut-être était-elle trop jeune pour un rôle aussi exigeant ? Nous avons donc cherché et cherché pendant de longs mois, sans résultats. Jusqu’à ce qu’un matin, une fillette vienne avec sa mère. J’ai dit tout haut : « C’est elle. Elle peut jouer le rôle ». Devinez quoi ?! Il s’agissait de la même petite fille, mais elle avait un peu changé. Ses cheveux avaient poussé et il lui manquait les dents de devant !

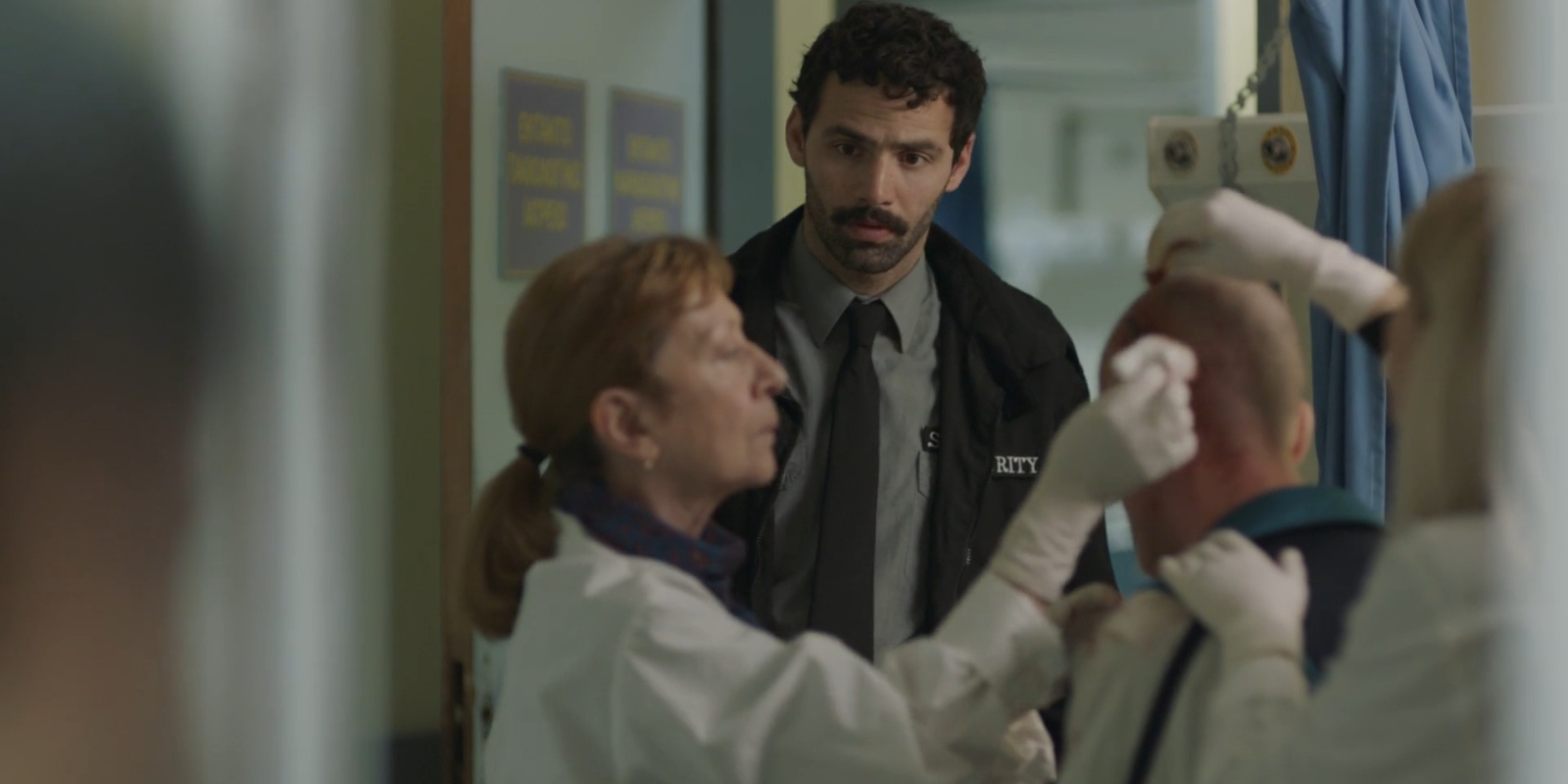

Comment avez-vous choisi Giannis Karampapas qui interprète Costas ?

Un jour, j’ai vu Giannis qui récitait des poèmes de Constantin Cavafy et j’ai su que je travaillerai avec lui, à un moment ou à un autre de ma carrière. Son apparence et ses tenues appartiennent un peu à un autre temps, ce qui était parfait pour mon histoire, que je voulais à la fois contemporaine et intemporelle. Sa beauté n’est pas agressive, mais humble, fragile et discrète. Nous n’avons pas fait beaucoup de répétitions, afin de préserver sa spontanéité et son authenticité, surtout dans les scènes avec la petite fille. Mais nous avons travaillé et discuté de toutes les nuances de son personnage. Nous devions trouver des moyens de relater sa trajectoire douloureuse, sans ostentation, avec naturel et l’idée que cela pourrait arriver à n’importe qui. La vie de Costa va de mal en pis, mais en même temps, il grandit et mûrit. C’est là que l’espoir – la lumière – peut émerger. C’était le premier film dans lequel Giannis jouait, mais depuis, cette histoire ne l’a pas quitté.

Costas travaille pour un salaire de misère et assiste impuissant à l’injustice et au racisme sur son lieu de travail. Pouvez-vous commenter ces scènes ?

Il n’est pas rare qu’il y ait du racisme dans les hôpitaux publics. Il y en a partout, vraiment. Ce serait hypocrite de ne pas le reconnaître. La xénophobie est très présente parce que c’est là que les étrangers se rendent quand ils tombent malades. Bien sûr, tous ces phénomènes d’exclusion et de rejet découlent principalement de la pauvreté. Pouvez-vous nous parler du personnage de la mère, qui a tout de l’héroïne tragique avec sa colère rentrée, pleine de dignité ? Nous ne voulions pas qu’elle incarne le cliché de la mère qui a perdu son fils. Les êtres humains ont des défauts et il est préférable de ne pas les dissimuler. La mère est, en effet, une figure tragique. Elle ne peut pas réagir, ni pardonner à Chryssa. Mais en même temps, elle est incapable de s’occuper de Niki car elle est trop vieille pour cela. Elle ne peut pas élever un troisième enfant. Alors elle souffre en silence, parce qu’elle est intransigeante et a été comme cela toute sa vie. A mesure que le film avance, d’autres choses commencent à avoir de l’importance, mais sa tristesse reste intacte.

Costas doit faire face à un dilemme moral pour sauver la maison familiale. Qu’est-ce qui vous intéressait dans cette corruption d’un idéaliste ?

Je ne sais pas si c’est vraiment de la corruption. Certes, son acte est répréhensible mais est-il lui-même corrompu ? Peut-être pas, du moins pas encore. Son personnage n’est pas défini uniquement par ce témoignage. Son geste s’explique par sa grande précarité. Flancher est humain. Avoir des besoins est inhérent à la nature humaine et cette faiblesse est aussi ce qui nous fait avancer. Costas n’a pas d’autre option. Il accepte de mentir par pure nécessité, ouvrant ainsi la porte à son échec et à son asservissement.

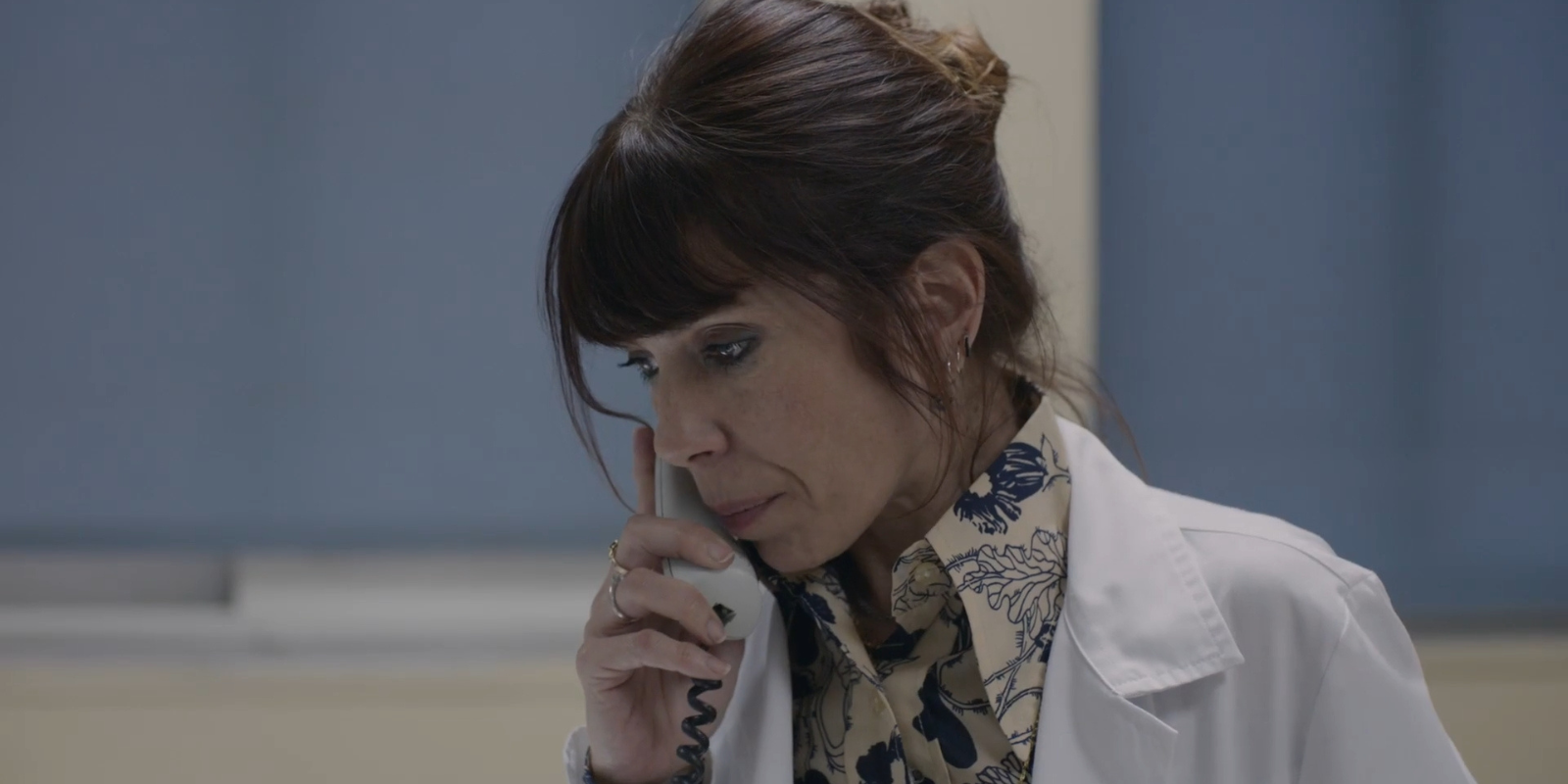

Le système hospitalier montre ses défaillances dans le film. Souhaitiez-vous documenter cette réalité ?

Le système de santé public se dégrade constamment et systématiquement, malgré un personnel médical de qualité. Les bas salaires l’obligent à partir dans le privé ou même à l’étranger. Comme il n’y a pas de politique de remplacement, les quelques idéalistes restants sont obligés de travailler de longues heures. Si vous laissez les choses pourrir et se dégrader, la corruption s’insinue facilement et finit par s’étendre. A cause de la pandémie et de difficultés diverses, nous avons été contraints de filmer dans deux hôpitaux différents. L’un était un vieil hôpital abandonné, situé à l’extérieur d’Athènes que nous avons ressuscité. L’autre était un grand hôpital public, situé dans les banlieues nord.

La mère de Niki n’arrive pas à assumer son rôle de mère. Pourquoi souhaitiez-vous introduire ce personnage à la fois aimant mais défaillant ?

Le personnage de la mère est basé sur l’une de mes amies proches qui n’arrivait pas à accepter son nouveau-né. Elle a traversé une terrible dépression. C’est seulement après un combat mental acharné qu’elle a finalement réussi à assumer son rôle de mère. Je voulais évoquer ce sujet complexe et encore très tabou de la maternité. Ce n’est pas toujours facile d’accepter, du jour au lendemain, de devenir mère. On peut rencontrer des difficultés et même rejeter l’enfant. De même, certains hommes ont du mal à faire face à la paternité. Pas besoin de souffrir de maladie mentale pour éprouver ce sentiment. Le mythe de la maternité est un peu une construction masculine. C’est pourquoi peu d’hommes comprennent ce que cela signifie de ne pas pouvoir être avec son enfant.

La présence des chatons n’est pas anodine. Que raconte-t-elle sur la famille ?

Cette présence permet de mesurer notre part d’humanité. C’est une métaphore de la vie familiale : donner, nourrir, protéger, demander, pleurer et jouer. Au début de l’histoire, les chatons sont à l’extérieur de la maison et ne sont pas autorisés à entrer. Vers la fin, ils subissent le même sort que la petite Niki : il n’en reste plus qu’un, la famille est en deuil mais celui qui reste trouve un foyer.

Toujours dans ce registre symbolique, l’oranger malade retrouve sa splendeur dans les derniers instants du film. Que symbolise-t-il ?

À la fin du film, Costas redonne vie à l’oranger, accomplissant ainsi le rêve de son frère défunt qui voulait le guérir. Ses racines étaient fortes. L’arbre a exceptionnellement fleuri hors saison. Sous cet arbre, qui exalte le bonheur, se tient une réunion de famille sur laquelle se referme le film. Nikki dit avoir vu son père défunt voler comme un papillon autour de la maison.

Dans les derniers instants du film, on a l’impression que Costas flotte dans l’air après sa violente agression. Est-ce le sens de ce long travelling auquel vous recourez ?

En effet, sauf que ce plan n’était pas prévu initialement. J’en ai eu l’idée quand j’ai remarqué qu’une ligne droite reliait les parties intérieures et extérieures de la maison abandonnée où nous tournions. À l’époque, j’ai été émue car j’ai presque vu l’âme de Costas quitter son corps. J’imaginais la caméra qui s’éloignait et tout cela me semblait fonctionner parfaitement. Ensuite, nous avons travaillé, mon musicien et moi, sur le thème principal, en ajoutant trois mélodies, jouées intensément au moyen d’instruments à vent mais pas en continu. Nous avons également travaillé avec le vent à l’intérieur de la maison, pour transmettre cette idée de sérénité, de mysticisme, et pour injecter un sentiment métaphysique au récit qui, jusqu’à présent, avait été totalement réaliste.

Pouvez-vous commenter la dernière scène du film ? Comment avez-vous travaillé la lumière pour la rendre encore plus irréelle ?

Le Paradis : c’est la dernière image qu’il emporte avec lui en mourant. Son rêve se matérialise. Ce serait si facile de partager ce moment de bonheur en famille ! Et pourtant, Costas n’y est pas parvenu, même s’il aspirait à une vie simple. Le mal et la laideur du monde l’ont mis en échec. Cependant, il a réussi à sauver son âme et à préserver la vie en lui. Personne ne peut le déposséder de cette image finale qui représente tout ce qu’il a pu aimer, au cours de son existence. La lumière, pure, franche s’ajoute à cette image irréelle. Elle fait le lien entre le ciel et la terre. Nous avons créé tous ces effets pendant le tournage et non pas en post production. Nous ne voulions pas d’un effet de brume blanche, mais nous souhaitions que cette texture provienne des prises de vue. La scène a donc été tournée pendant un après-midi ensoleillé, en contre-jour. Les visages baignaient dans cette lumière. La scène finale signifie qu’à la fin, rien ne peut être perdu. Même la mort est faite de vie.

Pourquoi avez-vous souhaitez atténuer la dimension tragique de ce final ?

Je crois que le bien coexiste avec le mal et que les deux sont intéressants à parts égales. Mais quand vous faites un film, que vous créez quelque chose, pourquoi créer un monde mauvais ? C’est comme apporter de mauvaises nouvelles. En tant qu’artiste, vous devez être incisif et montrer la violence bien sûr. Mais le véritable espoir n’est pas lié au dénouement d’une histoire en particulier : il vient de l’élévation de la nature humaine. C’est là que se trouve le véritable happy end. Et moi, je veux voir la lumière, y compris dans des histoires difficiles que certains qualifient d’accablantes, pour en diminuer la valeur. La lumière fait la grandeur de notre existence.

BIOGRAPHIE DE LA RÉALISATRICE

Penny Panayotopoulou est née et a grandi à Athènes, où elle a d’abord étudié le droit à l’université. Elle s’est ensuite installée à Londres pour poursuivre sa passion du cinéma, obtenant une licence en réalisation de films à la Polytechnic of Central London (aujourd’hui University of Westminster). Ses court-métrages ont été largement récompensés et sélectionnés dans de nombreux festivals internationaux. Son premier long-métrage, Hard Goodbyes: My Father, a été présenté en avant-première au 55e Festival du film de Locarno, où il a remporté le Léopard de bronze du meilleur acteur. Ce film a marqué le début d’une carrière internationale saluée par la critique. Depuis, Penny Panayotopoulou poursuit son travail en tant que scénariste, réalisatrice et productrice de long-métrages et séries.

CE QU'EN DIT LA PRESSE

L’HUMANITÉ

La durée du film permet d’intégrer des détails simples et vrais qui lui ajoutent un supplément d’âme, comme la scène brève et ordinaire où une employée de l’hôpital range la chambre d’une femme qui vient de mourir et ramasse ses affaires.

LES ECHOS

Entre film noir et drame social, la réalisatrice Penny Panayotopoulou, aux antipodes des clichés touristiques, décrit le marasme de la Grèce d’aujourd’hui. Une réussite.

OUEST FRANCE

Un thriller intense.

ABUS DE CINÉ

Mettant en avant l’impuissance du personnel […] mais aussi les tensions que génère un fonctionnement en sous effectifs […], Penny Panayotopoulou souligne aussi visuellement le délabrement d’une société par les décors choisis.

L’OBS

Les codes de la tragédie classique (le personnage est, comme il se doit, l’instrument de sa propre perte) trouvent leur place dans un scénario embrassant toutes sortes de réalités sociétales sans jamais renoncer à fouiller la complexité de sa figure centrale. Opacité dont la mise en scène joue à merveille.

PREMIÈRE

Le drame intime vécue par la famille de Costas mute en effet peu à peu en thriller étouffant tout en mettant à nu les rouages d’un système hospitalier grec à bout de souffle qui craque de toute part et propice à toutes les dérives.

aVoir-aLire.com

SOUS TENSION se présente comme un film de bonne tenue et honnête sur le thème des failles du service hospitalier grec. Il bénéficie d’une interprétation subtile et d’une mise en scène épurée.