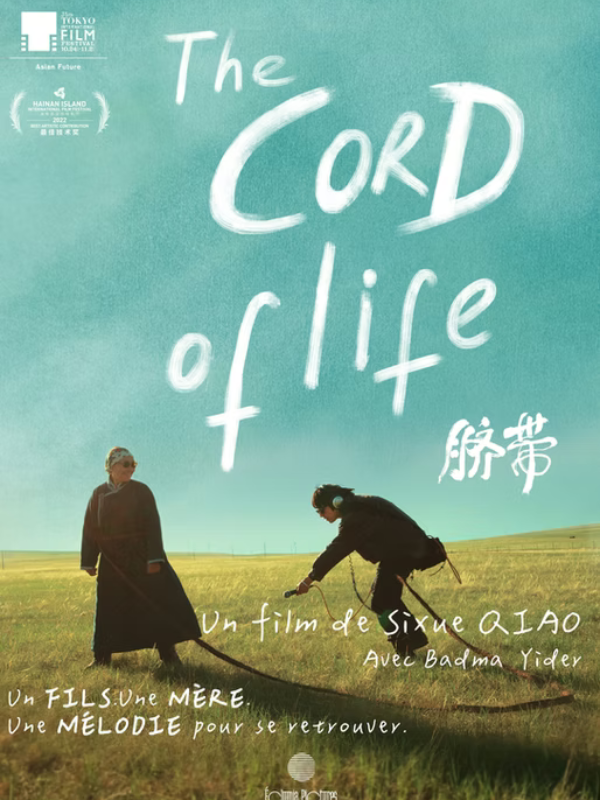

Dans les vastes steppes mongoles, un jeune musicien urbain, Arus, retourne dans sa terre natale pour accompagner sa mère atteinte de la maladie d’Alzheimer. Pour éviter qu’elle ne se perde, il l’attache à lui avec une corde. Ainsi commence un voyage à deux, à la recherche d’un arbre mythique lié à la mémoire et à l’identité.

THE CORD OF LIFE

Fiction / Chine

MER 12 • VEN 14 • MAR 18 : 16h20

JEU 13 : 17h55

SAM 15 : 14h20

LUN 17 : 18h05

Dimanche : 12h00

ENTRETIEN AVEC LA RÉALISATRICE

Quelle est l’origine de votre projet « The Cord of Life » ?

L’origine de cette histoire remonte à une rencontre fortuite dans une rue en France, avec une femme atteinte de la maladie d’Alzheimer. Elle en était à un stade avancé, errant dans un quartier inconnu, comme une enfant égarée, cherchant désespérément son « chez-soi ». À cet instant, j’ai eu comme une vision, celle d’une métaphore du destin.

Cette femme avait le même âge que ma mère, qui, à ce moment-là, était plongée dans une profonde dépression liée à la ménopause, marquée par des tempêtes émotionnelles intenses et des pensées suicidaires.

J’ai soudain pris conscience que ma mère vieillissait, qu’elle régressait parfois jusqu’à un état presque enfantin. Et moi, j’étais peu à peu contrainte d’endosser le rôle de parent. Ce renversement des rôles m’a profondément bouleversée et m’a poussée à me questionner : quand nos parents déclinent, s’effacent, est-ce qu’on est vraiment capable de les accompagner, de les aimer, comme ils l’ont fait pour nous ?

J’ai voulu incarner cette inversion des rôles à travers un symbole fort : la maladie d’Alzheimer. Car au-delà du trouble médical, elle cristallise quelque chose de plus vaste — une métaphore de l’effacement de la mémoire, de la reconfiguration des liens, et du sens nouveau que peuvent prendre l’amour et la responsabilité au fil du temps qui s’écoule.

Vous aviez envisagé un temps d’intituler le film « Errance sur la steppe bleue », mais vous avez finalement opté pour « The Cord of Life », un titre porteur d’une forte métaphore vitale. Pourriez-vous nous expliquer ce changement ?

Le titre original du film, en mongol, signifie littéralement « Cordon ombilical ». En mongol, ce mot ne désigne pas seulement un terme physique, il porte aussi des significations plus profondes telles que la transmission et la connexion. Dans la tradition mongole, le cordon ombilical de l’enfant est placé dans une petite poupée suspendue au berceau, symbole de vie mais aussi de rite de protection. On attache aussi une cordelette aux enfants qui commencent à marcher, pour éviter qu’ils ne se perdent dans la steppe. Cette corde physique entre la mère et le fils dans le film devient alors un symbole à plusieurs niveaux, traduisant les notions abstraites du titre original mongol en un langage visuel tangible. Elle représente à la fois le lien, la protection — mais aussi la contrainte. Dans cette ambivalence, les frontières entre attachement et aliénation, soin et dépendance, héritage et liberté deviennent floues. Lorsque le fils ajuste sans cesse la longueur de la corde, il explore la distance entre tradition et modernité, entre mémoire et oubli. Par rapport à un titre plus lyrique comme « Errance sur la steppe bleue », « The Cord of Life » me semble davantage en résonance avec le cœur émotionnel du film, et capable de susciter une résonance primitive et universelle, bien au-delà du seul public mongol.

« The Cord of Life » raconte la dégénérescence d’une mère. Pourquoi avoir choisi le point de vue de son fils ? Cela correspond-il à une intention particulière de votre part ?

Nous ne deviendrons pas tous parents, mais nous sommes tous les enfants de nos mères. Ce point de vue porte en lui une culpabilité implicite, ainsi qu’un désir de rédemption. Le corps de la mère décline, sa parole se délite, sa mémoire s’efface, ses gestes ralentissent. Elle n’est plus la narratrice active. Sa simple présence incarne un mode de vie en voie de disparition, un système linguistique en train de s’éteindre, une mémoire culturelle qui s’effiloche. À ce moment-là, c’est le fils qui devient celui qui la voit. Son regard dépasse l’individu : il est celui de toute une génération contemporaine. Face à la disparition progressive de ceux qui nous ont précédés, comment se tenir debout ? Et comment faire la paix avec nos propres origines, souvent silencieuses, parfois oubliées ?

Le bleu est la tonalité dominante du film, il est très présent dans le film, il est porteur d’une sensation de chaleur, de paix. Pourquoi avoir fait ce choix esthétique ?

Dans la philosophie chromatique mongole, le bleu (« khökh ») est le symbole de l’éternité et du sacré. Le film utilise des bleus aux saturations variées, allant du bleu cobalt dans la brume matinale jusqu’au bleu acier au crépuscule pour restituer la croyance du peuple des steppes en le « Mongke Tangri » (mot mongol, voir N.B.). Des recherches montrent que les personnes atteintes d’Alzheimer conservent plus longtemps la capacité à distinguer les couleurs froides. Ainsi, ce dégradé de bleus devient une métaphore visuelle du processus de disparition de la mémoire. Il permet aussi d’éviter la saturation de vert typique des films sur la steppe, en restituant à l’écran ce que les Mongols perçoivent comme une proportion idéale entre ciel et prairie. Selon la tradition, une prairie parfaite laisse 60 % de l’image au ciel — un « nombre d’or » de la vision nomade, qui réactive une mémoire collective enracinée.

Le film mêle chants traditionnels mongols et musique électronique. Quel rôle attribuez-vous au son dans la narration du film ? Comment participe-t-il à la construction du récit ?

Dans « The Cord of Life », le son est une veine pulsante, un lien invisible et vivant. Il dépasse largement la fonction illustrative pour devenir le cordon culturel le plus sensible du récit. Les lignes mélodiques des chants traditionnels mongols portent en elles les contours mêmes du paysage des steppes. Lorsque le fils fredonne les chansons que sa mère lui chantait dans son enfance, ces mélodies agissent comme des clés secrètes capables de raviver la mémoire maternelle.

Ce cordon sonore, au moment où les chants traditionnels s’intègrent pleinement dans le paysage électronique, ne donne pas l’impression d’un remplacement, mais d’une renaissance. C’est comme un nourrisson qui commence à respirer par luimême après avoir été séparé de son cordon ombilical, la musique incarne ici une transmission vivante. Transmettre, ce n’est pas figer, c’est faire battre un rythme ancien dans un corps nouveau.

Dans la scène finale avec « l’arbre du Yin-yang », un arbre mort est enlacé à un arbre vivant. D’où est venue cette idée ? Que souhaitez-vous transmettre à travers elle ? Cet arbre existe-t-il réellement dans les steppes ?

Je n’étais pas satisfaite de la fin initiale du scénario. Jusqu’au jour où, par pur hasard, j’ai découvert un « arbre du Yin – yang » dans une vidéo filmée par un ami — deux ormes, l’un complètement desséché, l’autre encore plein de vie, étroitement enlacés l’un à l’autre. Cette image m’a profondément bouleversée. J’ai pris la voiture pour aller les voir de mes propres yeux. L’impression sur place dépassait tout ce que j’avais imaginé : dans l’immensité aride de la steppe, ces deux arbres semblaient se soutenir mutuellement. Comme s’ils se livraient aussi à un adieu silencieux, fait de confiance et de transmission. L’arbre desséché semblait offrir, peu à peu, les derniers souffles de sa vitalité à celui qui continuait de grandir. Il ne s’agissait pas simplement de vie et de mort, mais d’un passage, d’une métamorphose plus profonde. Ici, la mort ne marquait plus une fin : elle devenait une forme de continuité. L’arbre mort transférait, ce qui lui restait de vie à l’autre. Cela m’a rappelé les rituels des Ovoo (voir N.B.), où l’on lie du bois mort et des rameaux frais — pour symboliser le lien entre ancêtres et descendants.

Ces deux arbres ressemblaient à cela : à la relation qui nous unit à nos aïeux, au lien entre la ville et la nature, voire à celui entre les civilisations anciennes et le monde moderne — un enchevêtrement, une transmission, un dialogue. J’ai alors compris : la fin du film ne devait pas être une fermeture, mais une passation de souffle, la transition d’une vie vers une autre, l’écho d’un voyage vers un autre voyage. Cet « arbre du Yin – yang » est ainsi devenu la véritable origine de la fin de mon scénario. La maladie d’Alzheimer constitue un élément essentiel du film. Elle n’est pas seulement présentée comme une « maladie », mais aussi comme une forme de « régression ». Le fils devient le soignant de sa mère. Que dit ce renversement sur la responsabilité et les rôles au sein du lien parent-enfant, selon vous ?

Dans ce récit, la maladie d’Alzheimer est moins un diagnostic qu’un mouvement de régression lente, un retour à l’enfance — la mère oublie peu à peu le monde, la langue, son identité, pour revenir, comme un nourrisson, à un état de confusion originelle et de dépendance absolue. Cette « régression » force le fils à passer de celui qui est pris en charge à celui qui prend soin. Cette inversion des rôles constitue un véritable cycle filial : dans l’enfance, la mère est celle qui protège, qui guide à travers le monde. Mais lorsque la vieillesse et le déclin de la mémoire s’installent, c’est l’enfant qui devient le gardien de ses souvenirs, parfois même son unique lien avec le réel. Dans ce récit, la maladie n’est plus ici la fin d’un amour, mais son reflux le plus pur — lorsque la mémoire s’efface, l’affection véritable laisse alors apparaître la pulsation la plus primitive entre le sang et les os. La responsabilité et la mutation des identités deviennent alors une forme de maturité affective, et marquent le processus par lequel, enfin, le fils devient pleinement un « être humain ».

Vous avez étudié à l’école 3iS à Paris. Cette expérience et cette ville vous ont-elles offert une nouvelle perspective culturelle ? En quoi ont elles influencé votre manière de raconter et de créer ?

Mon passage à Paris n’a pas seulement été une formation technique, mais un apprentissage du regard. Paris ressemble à un plan-séquence lent, un espace où le temps se plie, se superpose, se répète. Le cinéma français m’a appris à ne pas expliquer, à laisser le vide, le silence, les hésitations. J’ai compris qu’un regard suspendu ou un geste non accompli peut parfois porter plus de sens qu’un long dialogue. Cette manière de faire m’a profondément séduite, et elle a transformé mon écriture, qui tendait auparavant vers des structures causales et une progression dramatique plus classique. Aujourd’hui, même lorsque j’aborde des thèmes comme la filiation, la mémoire ou l’altérité, je choisis une narration sans jugement, sans binarité. Je crois aux zones floues, aux espaces de transition, aux interstices, parce qu’ils disent souvent le réel plus justement que les positions tranchées. Paris m’a enseigné la patience et la confiance — confiance dans le non-dit, dans le spectateur, dans les silences. Un bon film n’est pas celui qui dit tout, mais celui qui continue à résonner longtemps après.

Le personnage de Tana représente une ligne narrative féminine et joue un rôle de lien entre tradition et modernité. Vous avez aujourd’hui choisi de vous réinstaller dans la steppe pour y poursuivre votre création. Ce mouvement de « départ et retour » traduit-il une tension personnelle entre modernité et enracinement traditionnel ? « The Cord of Life » est-il aussi une réponse à votre identité de « migrante culturelle » ?

C’est une question absolument essentielle. En réalité, ce que vous évoquez, « le départ » et « le retour » constitue le point de jonction le plus intime entre mon expérience personnelle et la logique narrative de « The Cord of Life ». Je ne pense pas être dans une dynamique de « fuite » du monde moderne pour « revenir » à la tradition, ni l’inverse. Pour moi, la steppe n’est ni un symbole romantique, ni une utopie. Elle est une « prolongation tangible d’une expérience intérieure ». Tout comme Tana, qui n’incarne ni une figure strictement moderne ni une gardienne de la tradition, je me situe dans un entre-deux. Et de la même manière, la steppe n’est pas pour moi un retour au passé, mais un espace neutre et vivant, un prolongement intérieur où je peux redéfinir ma place. Mon rapport au « moderne » et au « traditionnel » ne repose pas sur une opposition binaire. La steppe ne représente pas nécessairement le passé, tout comme la ville n’incarne pas systématiquement l’avenir. Ces deux espaces sont mouvants. Quand je choisis de retourner sur la steppe pour créer, ce n’est pas pour ralentir, mais pour retrouver un rythme d’existence où le temps redevient vie plutôt que devoir. C’est ce que fait aussi le personnage Tana dans le film : elle revient non pas pour se soumettre à quelqu’un, mais pour redéfinir sa place dans l’immensité. Quant à l’expression de « migrante culturelle », elle me paraît très juste. Je navigue sans cesse entre plusieurs mondes. J’apprécie autant la rigueur du cinéma occidental que le silence et la suggestion du récit oriental.

Ainsi, « The Cord of Life » n’est pas, dès le départ, un simple récit filial. Ce que je cherche à explorer, c’est cette question : comment, dans les fractures de l’histoire, dans le silence de la mémoire, dans le déplacement géographique, pouvons-nous encore sentir ce cordon invisible qui nous relie à la génération précédente, à une terre, à une langue ? Et en tant que cinéaste, ce que je fais peut-être, c’est tendre l’oreille pour vérifier si ce cordon bat encore — non pas pour revenir, mais pour trouver ici, maintenant, un espace pour respirer. Dans ce sens, Tana est une passeuse. Moi aussi. Elle fait un choix de vie dans le film ; moi, dans la réalité, je fais un choix de récit. Nous répondons toutes deux à un appel silencieux : il ne s’agit pas de se retourner, mais d’avancer tout en tissant de nouvelles racines.

Pouvez-vous nous parler de vos prochains projets ?

Je suis en train d’écrire un film qui se déroule dans une petite ville en marge, où dans un vieux bistrot voué à la démolition se rassemblent une bande de vieux ivrognes. Ils s’y retrouvent chaque jour, comme on pointe au travail : ils boivent, racontent des histoires, gardent le silence. En apparence, ils tuent le temps. En réalité, ils luttent contre l’effacement progressif de leur monde — contre l’abandon, la marginalisation, l’érosion de leur présence dans le rythme brutal de la ville moderne. Ce bistrot est pour eux un refuge poétique, le dernier endroit où ils peuvent ressentir un brin d’ordre et de dignité. Pourtant, la rumeur court qu’il va être détruit. Et l’absurde, c’est que l’avis d’expulsion est là depuis des mois, sans aucun mouvement, comme si tout restait suspendu. C’est dans cet entre-deux, cet enracinement menacé, qu’ils commencent à fabriquer une forme de rêverie collective, fragile, sans lendemain — mais intensément vivante. Comme un acte de résistance douce. À travers ce film, je poursuis une question qui me hante : Quand le monde d’un individu s’effondre en silence, à quoi choisit-il de croire ?

Si « The Cord of Life » racontait comment un homme cherche à maintenir un lien dans l’effondrement de la mémoire de sa mère, cette nouvelle histoire explore comment un groupe d’hommes tente de forger, dans la fissure du réel, une continuité fictive, même si elle est absurde, fragile, sans avenir, elle mérite d’être vue, d’être retenue.

N.B.

- « La régression » est un mécanisme de défense en psychologie, qui consiste, pour un individu confronté à une situation de stress, de conflit ou d’anxiété, à revenir temporairement à un stade antérieur de son développement psychique, en adoptant des comportements ou des modes de pensée plus infantiles ou primitifs, afin de retrouver un sentiment de sécurité ou de réconfort. Il s’agit ici de l’état de la mère dans le film lorsqu’elle redevient une enfant à cause de sa maladie d’Alzheimer.

- « Mongke Tangri » (Le ciel éternel) est la divinité céleste la plus puissante de la mythologie mongole.

- « Ovoo » signifiant « talus de pierre », parfois orthographié OBO, est un cairn, utilisé au sein de la culture chamanique mongole, notamment pour les sacrifices d’animaux aux déités des montagnes.

CE QU'EN DIT LA PRESSE

Abus de Ciné

Dessinant deux trajectoires se côtoyant, bercé par quelques chansons envoûtantes, « The Cord of Life », récit de dévouement et sorte de requiem au grand air, parvient sans jamais forcer le trait, à émouvoir.

Cahiers du Cinéma

Si la représentation des rituels ancestraux, de la danse et de la musique traditionnelles frôle parfois le folklore, le film convainc surtout par la justesse avec laquelle il construit le lien entre ses personnages.

Les Fiches du Cinéma

Film tendre sur la filiation, entre tradition et modernité, The Cord of Life pèche par son récit assez ordinaire, mais sa réalisation élégante permet de se plonger dans les steppes de Mongolie-Intérieure, et de porter sur elles un regard singulier.