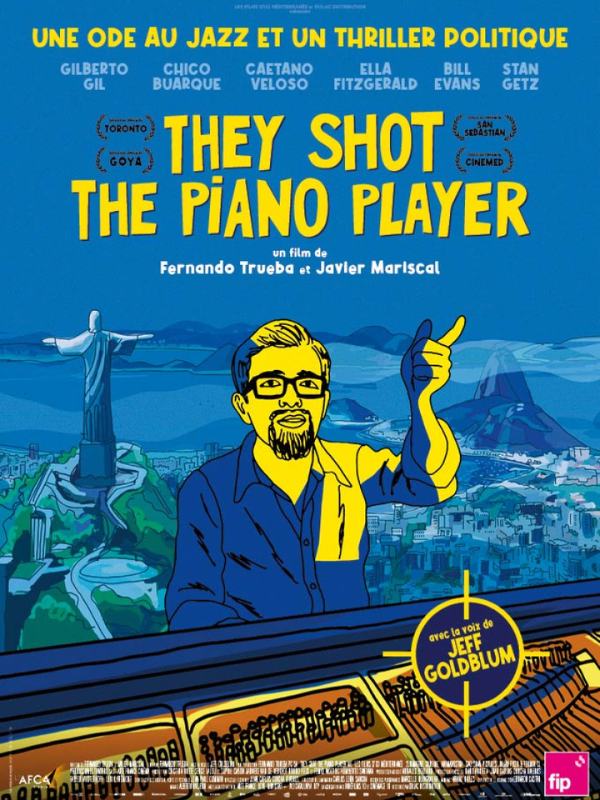

Un journaliste de musique new-yorkais mène l’enquête sur la disparition, à la veille du coup d’État en Argentine, de Francisco Tenório Jr, pianiste brésilien virtuose. Tout en célébrant le jazz et la Bossa Nova, le film capture une période éphémère de liberté créatrice, à un tournant de l’histoire de l’Amérique Latine dans les années 60 et 70, juste avant que le continent ne tombe sous le joug des régimes totalitaires.

THEY SHOT THE PIANO PLAYER

Docu-Fiction / Espagne, France, Pays-Bas, Portugal

CINÉ-CLUB | JEUDI 18 SEPTEMBRE À 20H00

Séance à 20h00 dans le cadre du ciné-club “le dernier mot de trop”, suivie d’un concert de bossa nova avec guitare acoustique et chanteuse.

BIOGRAPHIES DES RÉALISATEURS

FERNANDO TRUEBA

Talent multi-facettes que celui de Fernando. Ancien journaliste de cinéma, il a une longue carrière de cinéaste puisque They shot the piano player est son dix-neuvième long-métrage en tant que réalisateur, et son second en animation. Scénariste, réalisateur, producteur de films et de musique, auteur, éditeur, il a remporté l’Oscar du Meilleur Film Étranger pour Belle époque en 1994, et reçu de nombreux prix à Berlin, aux Goyas (César espagnols), ainsi que des Grammys en tant que producteur de musique.

JAVIER MARISCAL

Partenaire de longue date de Fernando, avec qui il partage un vif intérêt pour la musique, déjà très présente pour Chico & Rita en 2010. À la fois artiste, directeur artistique, graphiste, illustrateur, auteur de BD, designer, sculpteur, décorateur, il a souvent été exposé pour ses créations, que ce soit au Centre Pompidou à Paris ou au Musée du Design à Londres. Il est dessinateur, directeur artistique et coréalisateur de They shot the piano player.

ENTRETIEN AVEC LES RÉALISATEURS

Pourquoi vous êtes-vous intéressé à Francisco Tenório Jr, le pianiste brésilien qui est au coeur de votre film ?

Fernando Trueba : Je l’ai découvert en 2005, au Brésil, en écoutant un disque de jazz. Tenório n’était pas très connu du grand public, mais avait une excellente réputation auprès des musiciens sud-américains.

Pour la plupart d’entre eux, c’était le meilleur pianiste de jazz de l’époque, il avait un jeu très raffiné. Il a enregistré un seul disque sous son nom (Embalo, en 1964), à l’âge de 24 ans, avec la « dream team » de la musique brésilienne. Il a aussi beaucoup accompagné les grands noms de la Bossa Nova que sont João Gilberto et Antônio Carlos Jobim. Il était en tournée avec Toquinho et Vínicius de Moraes (auteur des paroles de “The Girl from Ipanema”), quand il a disparu en mars 1976, à Buenos Aires, à la veille du coup d’État militaire en Argentine. En apprenant tout cela, j’ai alors voulu retrouver sa trace.

Quelle forme devait prendre le film à l’origine ?

F.T. : Au départ, je souhaitais réaliser un documentaire classique sur Tenório. Il n’y avait rien sur lui, donc j’ai réalisé plus de 150 interviews filmées avec ses copains musiciens, des ingénieurs du son, sa femme, Carmen, sa maîtresse, Malena, ses enfants. Je suis allé à Paris, New York, Boston, Los Angeles, Rio, São Paulo… Je me suis également rendu en Argentine pour voir les lieux où Tenório avait passé ses derniers jours. J’avais alors plus de renseignements sur lui que sa famille et la police !

J.M. : Jusqu’ici la femme de Tenório refusait de revenir sur la disparition de son mari. Fernando l’a retrouvée dans un petit village des montagnes brésiliennes.

Elle a accepté d’en parler pour la première fois à la condition de ne pas apparaître à l’écran, mais nous avons la réalité de sa voix.

Est-ce pour préserver l’anonymat de certains personnages que vous avez opté pour un film d’animation ?

F.T. : À l’époque, je ne faisais pas de cinéma d’animation. Puis je me suis lancé dans Chico et Rita (2011), mon premier long-métrage animé (coréalisé avec Javier Mariscal). Comme j’avais été emballé par cette expérience, je me suis alors dit que ce documentaire sur Tenório serait peut-être mieux en animation. J’ai essayé d’oublier cette idée, la pensant un peu folle, avant d’y revenir.

Pourquoi ?

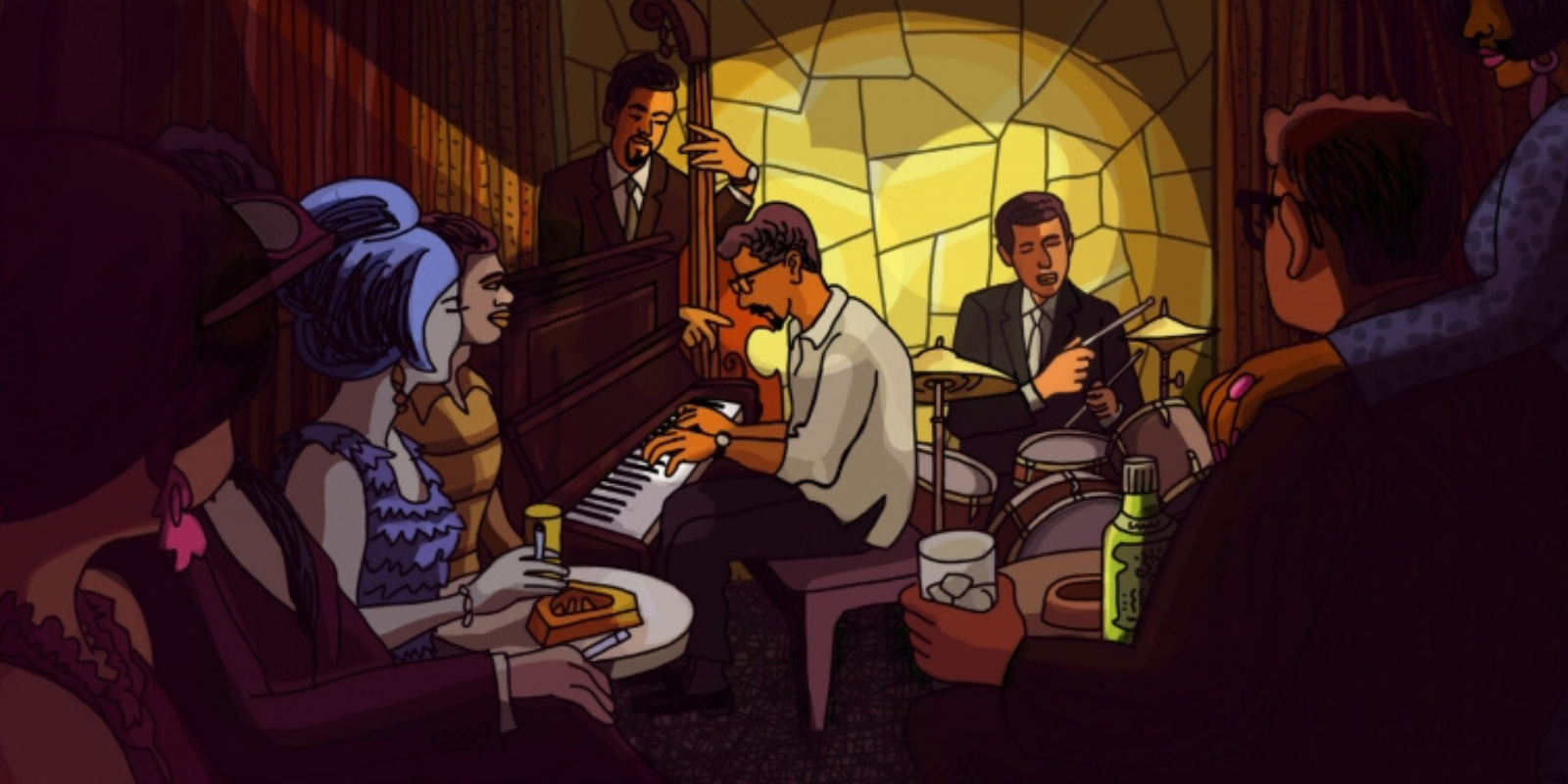

Parce qu’un documentaire sur un disparu, avec de longs témoignages, ne serait passé que sur la chaîne Histoire à quatre heures du matin ! Mais ce n’était pas la raison principale. Grâce à l’animation, nous pouvions redonner vie à Tenório et le voir jouer. Grâce aux dessins et aux couleurs de Javi (diminutif de Javier), nous étions en mesure de « rouvrir » les bars de Rio de Janeiro où la Bossa Nova est née dans les années 60. Nous avions aussi la possibilité de recréer les années noires de l’Argentine.

On voit vraiment revivre Tenório, en percevant les nuances de sa personnalité, celle d’un homme doux mais un peu fou, tout entier dans sa musique. Aviez-vous l’intention de rentrer si profondément dans la psychologie du personnage ?

F.T. : Nous voulions le faire exister. Lorsque j’ai achevé la réalisation de Chico et Rita, la première personne à qui je l’ai montré était Bebo Valdes (qui était une des sources d’inspiration du film et en a écrit la musique). À la fin de la projection, il m’a remercié et m’a dit : « Je vais mourir bientôt, mais quand les gens verront ce film, ils écouteront ma musique alors que je ne serai plus là. » Je crois qu’on a donné cette chance aussi à Tenório, en le ressuscitant grâce à l’animation, tout en restant ancrés dans le documentaire.

Nous avons eu la tentation de le faire parler comme n’importe quel personnage de fiction, mais il aurait été le fruit de notre interprétation, ce qui aurait biaisé la perception qu’en a le spectateur. Or, nous voulions nous approcher au plus près de la vérité du personnage. C’était comme faire un puzzle dont tu sais dès le début que tu n’auras pas toutes les pièces. Ce puzzle n’est pas le fruit d’un travail de synthèse de notre part mais d’un assemblage des témoignages de ceux qui l’ont connu.

J.M. : Au Festival de Rio de Janeiro, les spectateurs m’ont félicité parce qu’ils avaient eu le sentiment que le film faisait revivre Tenório. Le film est un peu comme un notaire qui annonce clairement la date et l’heure de sa mort.

F.T. : C’est vrai qu’une incertitude planait toujours sur sa disparition. Comme, de son vivant, Tenório avait l’habitude de disparaître sur un coup de tête, certains me disaient d’ailleurs avoir pensé qu’il allait revenir un jour ! Mais il n’en est rien. Nous avons reconstitué les événements. Un jeune militaire argentin, présent lors de son arrestation, a raconté comment il a été ensuite torturé et assassiné…

J.M. : Il avait les cheveux longs, il portait une barbe, il était vêtu de noir : il était donc suspect d’être unintello de gauche, un trotskiste, aux yeux des militaires. Ils l’ont exécuté quand ils ont su qu’ils avaient fait erreur. C’est l’absurdité du fascisme !

Votre scénario entremêle fiction et réalité, l’histoire de Tenório étant racontée par un personnage fictif,un journaliste américain du New Yorker, Jeff Harris. Qu’est-ce qui a guidé ce choix ?

J.M. : Un journaliste, c’est plus sexy qu’un documentariste !

F.T. : C’est mon alter ego. Il mène une enquête sur la musique brésilienne pour écrire un livre à ce sujet ettombe par hasard sur l’histoire de Tenório. C’est une manière de rentrer plus facilement dans l’histoire et de créer un fil rouge qui apporte de la clarté au récit. Mais tous les autres personnages ont bel et bien existé.

Certaines scènes semblent irréelles, comme celles où Ella Fitzgerald file chanter dans un club de Bossa Nova, après son récital dans un hôtel chic…

F.T. : C’est Alberico Campana, propriétaire de deux petits bars de Beco das Garafas, ruelle carioca où est née la Bossa Nova, qui raconte cette anecdote emblématique de l’effervescence régnant à ce moment-là à Rio. Évidemment, il n’existe aucun enregistrement de cet épisode insolite, mais l’histoire est vraie. Nous avons donc recréé ce souvenir en posant la voix d’Ella Fitzgerald chantant un air brésilien sur l’enregistrement instrumental du même morceau, par l’un des meilleurs trios brésiliens de l’époque. Nous sommes là dans le documentaire, mais aussi dans le féerique, car un souvenir, c’est aussi un rêve du passé.

L’animation est-elle le langage idéal pour recréer ces souvenirs, puisqu’elle dit tout de suite au spectateur qu’elle est une image fabriquée ?

J.M. : Oui, si tu demandes à Belmondo de jouer Tenório, pendant tout le film, tu te dis : « Ah oui, il n’est pas mal dans ce rôle ! ». Avec l’animation, tu crées une complicité avec le spectateur qui comprend que c’est une image symbolique, mais finalement plus crédible qu’un tournage en prise de vue réelle.

Pourquoi avoir multiplié les clins d’oeil à la Nouvelle Vague, à commencer par le titre du film, allusion à Tirez sur le pianiste de François Truffaut (Shoot the piano player en version anglaise) ?

F.T. : Cette idée est venue instinctivement. La Nouvelle Vague et la Bossa Nova ont été lancées en même temps à la fin des années 1950 par des jeunes Parisiens et des jeunes Brésiliens. Ce sont deux mouvements de transformation artistique vers un art plus personnel, qui abordent des thèmes chers à celui qui chante et à celui qui raconte l’histoire. En écrivant le scénario, j’avais l’affiche de Tirez sur le pianiste sous les yeux, au-dessus de mon bureau. Truffaut a été très important pour moi car c’est en voyant L’Enfant sauvage que j’ai décidé de devenir metteur en scène. Le comble, c’est que Milton Nascimento m’a raconté, lors de notre entretien pour ce film, que Jules et Jim avait changé sa vie. Alors comment ne pas intégrer la Nouvelle Vague dans le film ?

À l’image d’autres longs-métrages animés qui mélangent réel et fiction, comme Josep ou Valse avecBachir, vous avez fait le choix d’une animation à l’économie. Pourquoi ?

F.T. : Si nous avions opté pour une animation tendant vers la fluidité en ayant par exemple recours aux images de synthèse en 3D, cela aurait constitué une trahison, car cela ne correspond pas à l’esthétique de l’histoire, qui est proche du roman graphique. L’économie narrative dans l’animation que nous avons trouvée sert l’histoire que nous voulions raconter. Elle invite le spectateur à travailler, un peu comme le cubisme et l’expressionnisme qui stimulent l’imaginaire de celui qui regarde ces tableaux.

J.M. : Les images des artistes interviewés ont inspiré l’animation de leurs personnages mais ce n’est pas de la rotoscopie. Lors des scènes d’entretiens, j’ai conservé les expressions et poses les plus fortes de chaque intervenant. Si on anime trop, cela devient trop sucré. C’est comme une réaction à beaucoup de films d’animation, qui sont comme de la purée pour bébé. Notre film est comme de la viande crue.

Pourquoi avoir fait appel à l’auteur de BD brésilien Marcello Quintanilha (Fauve d’or au Festival d’Angoulême en 2022)

J.M. : Il avait déjà travaillé avec nous lors de la production de Chico et Rita sur la création graphique des personnages. J’ai senti que ce film avait besoin d’un dessin réaliste des personnages. Or, mon dessin est trop proche de la caricature et trop changeant, et les animateurs avaient besoin d’un dessin plus uniforme. Marcello Quintanilha m’a aidé à ajuster les choses et à traduire mon style pour les besoins d’une animation plus traditionnelle.

F.T. : Marcello Quintanilha nous a permis de préserver le style Mariscal. Il y a d’ailleurs des séquences dans le film que avi a animées entièrement seul : les scènes de flashbacks ou l’enregistrement d’Embalo par Tenório.

Comment avez-vous conçu la palette de couleurs ?

J.M. : Celle de la partie contemporaine, qui se passe dans les années 2000, est réaliste. La palette est donc un peu celle de Tintin, avec un ciel toujours bleu.

Celle des séquences des flashbacks est beaucoup plus réduite. Nous avons employé les couleurs de façon expressionniste, elles illustrent la tonalité d’une scène : le bleu donne une atmosphère romantique à l’histoire de la rencontre entre Carmen et Tenório, tandis que le noir domine lors du témoignage du militaire argentin qui a participé à son arrestation.

F.T. : On avait surnommé ce passage la séquence Taxi Driver. Pour l’histoire de la voyante, dont l’atmosphère est un peu féerique, nous nous sommes inspirés des films de Jacques Tourneur.

Comment le travail se répartit-il entre vous ?

F.T. : La division du travail entre Javi et moi n’a jamais posé de problème. C’est naturel, organique. Il crée les personnages, leur choisit des costumes, agence les décors, choisit les couleurs, règle la lumière… De mon côté, j’écris le scénario, je m’occupe de la mise en scène avec les dessinateurs du storyboard, j’orchestre la production musicale, je dirige l’interprétation vocale et je monte le film. Mais nous sommes toujours ouverts aux idées et aux critiques de l’autre.

Avez-vous voulu faire oeuvre de mémoire avec ce film ?

F.T. : Oui. C’est un film enquête qui montre le choc entre l’art et l’histoire, entre la musique et le fascisme. Les jeunes ne savent pas ce qu’est l’Opération Condor (1), il est donc important de raconter cette histoire du point de vue sud-américain, en passant par le cinéma.

Certains ont intérêt à fausser l’Histoire, comme Jair Bolsonaro, qui a défendu le coup d’État au Brésil en disant que c’était une chose formidable. Ce film ne va pas lui plaire et c’est tant mieux ! dans les années 1970, menée conjointement par les services secrets des dictatures militaires du Chili, de l’Argentine, de la Bolivie, du Brésil, du Paraguay et de l’Uruguay, avec le soutien tacite des États-Unis.