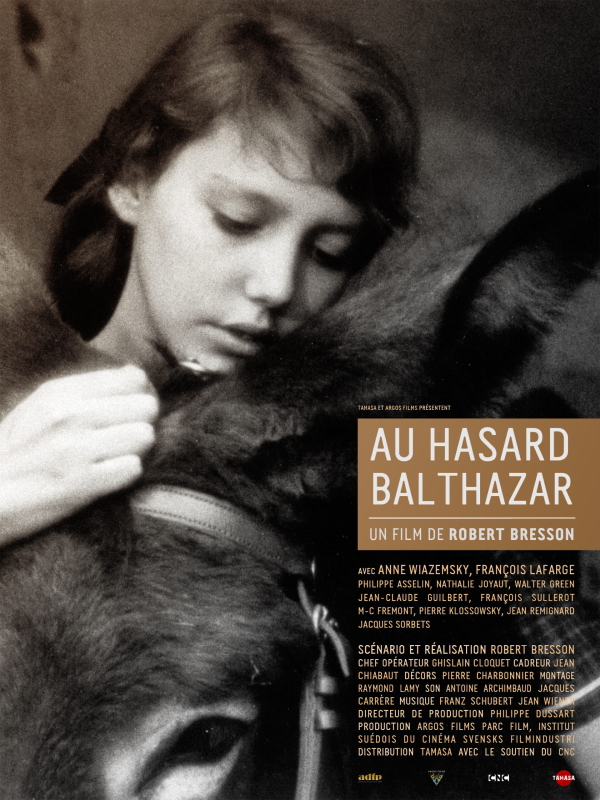

La vie de l’âne Balthazar, plongé au milieu des drames humains et qui en meurt. « Je voulais que l’âne traverse un certain nombre de groupes humains qui représentent les vices de l’humanité. Il fallait aussi, étant donné que la vie d’un âne est très égale, très sereine, trouver un mouvement, une montée dramatique. C’est à ce moment que j’ai pensé à une fille, à la fille qui se perd. »

AU HASARD BALTHAZAR

Fiction / France

HORAIRES DU 25 AU 31 DÉCEMBRE 2024

Mercredi : 16h30

Samedi : 20h00

HORAIRES DU 1ER AU 7 JANVIER 2025

Lundi : 12h55

ROBERT BRESSON PARLE DE AU HASARD BALTHAZAR

Les idées viennent toutes seules. On ne sait pas comment, on sait à peine ce qu’on en fait. Cette fois-ci, c’est une idée d’âne qui m’est venue. La beauté plastique d’une tête d’âne m’a toujours surpris, et je ne connais rien de plus admirable qu’un œil d’âne. L’âne est à la première place des animaux dans les deux testaments. D’où ce nom biblique de Balthazar, d’où une sorte de spiritualité et de « mysticité » qu’il amène dans le film. En même temps, curieusement, qu’il amène l’érotisme grec. On peut voir l’âne, avec sa candeur et sa simplicité, en effigie dans plus d’une centaine de nos églises romanes. C’est cette candeur et cette simplicité qui s’opposèrent dès les premiers jours, dans mon idée, à notre orgueil, notre avarice, notre besoin de faire souffrir, notre sensualité. L’âne en pâtit chaque fois de façon différente et en meurt dans ce film qui est devenu ce qu’il est devenu après plusieurs années d’abandon et de reprise de sa composition sur le papier. Et de mûrissement.

D’où vient ce titre Au hasard Balthazar ?

C’était la devise des anciens comtes des Baux en Provence qui se disaient les descendants du roi mage Balthazar. C’est au hasard que Balthazar passe entre les mains de ses différents maîtres représentant celui-ci l’orgueil, celui-là l’avarice, etc. Mais il est certain qu’il y a dans mon film comme, il me semble, dans notre vie, un bizarre mélange de hasard et de prédestination.

Ces maîtres de l’âne, quels sont-ils ?

Des gens pris dans la vie de tous les jours : un maître d’école, sa femme, sa fille Marie, indispensable, elle, à la composition du film et dont la ligne est parallèle à la ligne de l’âne. Il me fallait en effet, pour nouer et dénouer l’action, avoir recours à un personnage mouvementé ayant un lien visible avec Balthazar. Lui -même, Balthazar, personnage central ayant cette vie uniforme qui lui confère précisément sa beauté, sa grandeur. Il y a aussi une bande de mauvais garçons incarnant l’imbécillité. (…) Balthazar est, en même temps que la jeune fille, leur souffre-douleur, et c’est eux qui le font mourir.

De votre précédent film, Procès de Jeanne d’Arc, on a pu dire qu’il était musical. Et celui-ci ?

C’est par les rythmes, avant tout, que j’ai tenté de toucher le public. Je crois à la toute puissance des rythmes. Nous sommes nous-même rythmes et nous vivons au milieu de rythmes. La musique contemporaine en témoigne. Dans Au hasard Balthazar aussi je m’efforce de toucher le public par des rythmes. Ou plutôt j’essaie d’exprimer avant tout des sentiments par des rythmes. Musique, ce n’est pas seulement la musique proprement dite ou la voix humaine. C’est également tous les bruits qui nous entourent et qu’il s’agit de mettre en ordre afin de les rendre accessibles, je veux dire audibles. Et ce silence dont je m’étonne qu’il soit absent de tous ou presque tous les films actuels ? Il faut vouloir le silence, il faut le créer. Il y a les bruits du silence.

On a dit de Au hasard Balthazar qu’il est une parabole. Qu’en pensez-vous ?

Pas de parabole, pas de symbole. Je fuis les symboles. S’il y en a dans mon film, ce n’est pas moi qui les y ai mis. Mais cela ne me déplaît pas qu’on en voie. Cela veut dire qu’on y aperçoit les dessous.

Y a-t-il une part autobiographique dans Au hasard Balthazar ?

Oui. Et si, avec ce film, je parviens à toucher le public, c’est surtout, comme il arrive en littérature, grâce à cette part autobiographique. Il ne faut rien faire en dehors de notre expérience. On s’égare, on se retrouve dans le vide.

Avez-vous mis cette fois des souvenirs d’enfance ?

Pas des souvenirs précis. A mes yeux, l’important c’est « dans quoi ça baigne». Le début du film baigne dans mon enfance. La campagne, les champs, les arbres, les bêtes. Ce sont mes vacances d’enfant et d’adolescent.

FICHE TECHNIQUE

Scénario et réalisation Robert Bresson

Chef opérateur Ghislain Cloquet

Cadreur Jean Chiabaut

Décors Pierre Charbonnier

Montage Raymond Lamy

Son Antoine Archimbaud, Jacques Carrère

Musique Franz Schubert (Sonate n° 20 interprètée parJean-Joël Barbier), Jean Wiener (Jazz et chanson) Directeur de production Philippe Dussart

Production Argos Films, Parc Film, Institut Suédois du Cinéma, Svensk Filmindustri

Festival de Venise 1966 Prix du Nouveau Cinéma, Robert Bresson

Syndicat Français de la Critique Meilleur Film

France/Suède – 1966 – N&B – 1,66 – Mono – 1h36 – Visa 30705 DCP Version eestaurée 4K avec le soutien du CNC

FICHE ARTISTIQUE

Marie Anne Wiazemsky

Gérard François Lafarge

Maître d’école Philippe Asselin

Mère de Marie Nathalie Joyaut

Jacques Walter Green

Arnold Jean-Claude Guilbert

Boulanger François Sullerot

Boulangère Marie-Claire Fremont

Marchand de grain Pierre Klossowsky

Notaire Jean Rémignard

Capitaine de gendarmerie Jacques Sorbets