La frontière entre le Paraguay et le Brésil est devenue un désert vert. C’est le lieu d’origine de la république du soja, le berceau de l’agro-industrie mondiale. L’horizon est une ligne sans fin qui unit le passé et le présent. Un passé dicté par la violence politique de l’opération Condor et un présent marqué par les assassinats des défenseurs de la terre.

DE LA GUERRE FROIDE À LA GUERRE VERTE

Documentaire / France, Italie, Paraguay

HORAIRES DU 16 AU 22 AVRIL 2025

VEN 18 : 13h00

CONTEXTE

Quand, dans l’Amérique Latine en pleine guerre froide des années 1960-70,des coups d’État militaires soutenus par les USA mettent fin brutalement aux gouvernements démocratiques, la dictature du Paraguay est déjà en place depuis 1954, avec Alfredo Stroessner au pouvoir. Nourrie d’une idéologie farouchement anticommuniste, ce pays sera la base opérationnelle pour les stratégies américaines de l’époque.En 1964, le Brésil vire à son tour à la dictature. Suivront la Bolivie, l’Uruguay,le Chili, l’Argentine. La poursuite des opposants s’abat sur la population à l’échelle de plusieurs pays : la plus grande «multinationale de la répression»jamais connue est née, l’ « opération Condor ». Cette organisation répressive transnationale, dirigée par les régimes militaires sud-américains avec le soutien des États-Unis, visait à éliminer les «éléments subversifs». Le commandement,la logistique, la surveillance, le partage d’information, la torture généralisée,l’emprisonnement, la mise à mort était imaginés, élaborés, financés, exécutés,consignés à l’échelle de plusieurs pays. De Pinochet au Chili à Videla en Argentine, Banzer en Bolivie, Branco au Brésil, Bordaberry en Uruguay et Stroessner Au Paraguay,400 000 personnes ont été emprisonnées et torturées,30 000 ont disparu et 50 000 ont été tuées.Ces chiffres peuvent varier selon les sources, mais le scénario reste le même.

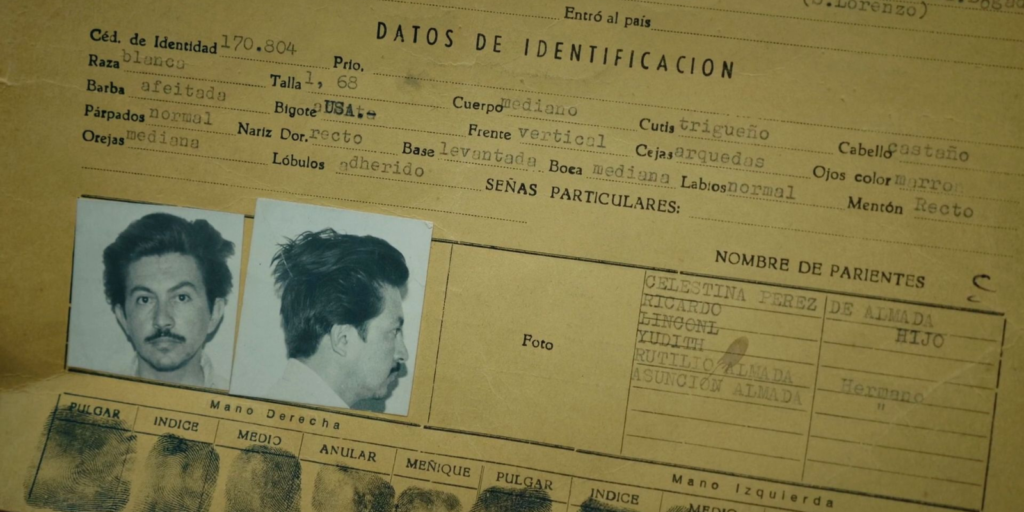

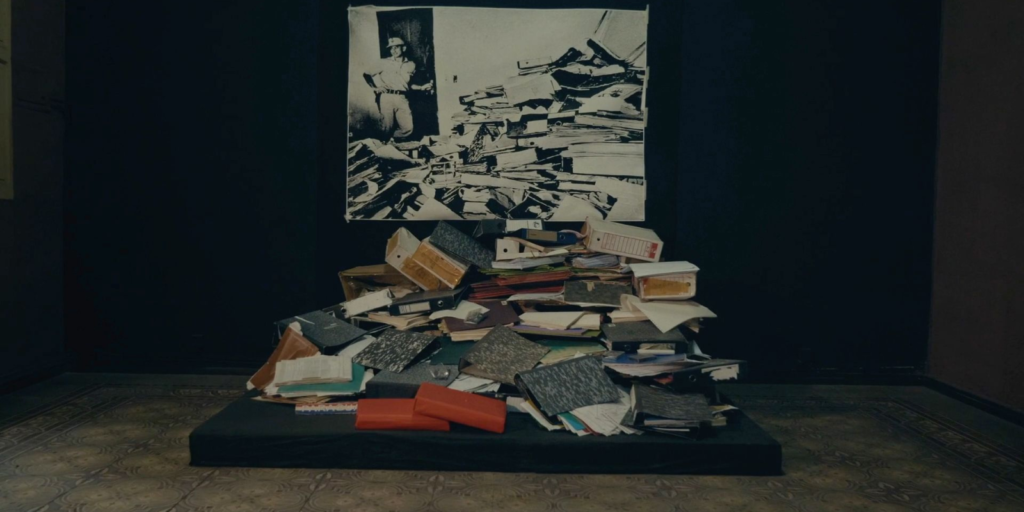

Alors que pendant des années après la chute des dictatures, l’hypothèse d’un plan de répression transnational et concerté était considéré comme relevant de la fantaisie complotiste, c’est grâce à la découverte en 1992, des cinq tonnes d’archives de la dictature de Stroessner au Paraguay, à Asunción par Martin Almada, victime de l’opération Condor et avocat, et par Pierre Abramovici,journaliste français, que ces faits sont aujourd’hui avérés.Il s’agit d’une découverte capitale, grâce à laquelle l’Histoire récente de ce continent a pu être éclaircie, ainsi que le sort de beaucoup de disparus. Nombre de tortionnaires ont pu être jugés, dans les années suivantes, en Argentine, au Chili, en Uruguay, mais pas au Paraguay.

Au début des années 90, avec l’avènement des démocraties, des mouvements indigènes organisés ont commencé à apparaître en Amérique latine, revendiquant les droits des peuples autochtones et promouvant une réflexion sur l’environnement et l’écologie. Mais la terre en Amérique latine est largement aux mains de familles liées aux gouvernements dictatoriaux du passé et l’héritage anticommuniste de cette période imprègne encore fortement la culture politique et économique. Bien qu’aujourd’hui la Guerre froide soit considérée comme terminée.

Le Paraguay et le Brésil, où nous situons notre documentaire, composent un territoire transfrontalier étendu, on ne parle plus ni du Paraguay ni du Brésil,on parle de la «République du soja». Un territoire au statut quasi «indépendant», une immense zone régie par la loi des grands propriétaires terriens,les grandes entreprises, qui disposent d’une police à leurs ordres. Ici tout est possible, planter des semences interdites, arroser les terres, et leurs habitants avec des produits agro-chimiques depuis les airs à l’aide d’avions à moteurs jumelés. Toute personne qui entrave ces activités est un ennemi : que ce soit un gouvernement qui propose une réforme agraire, les paysans sans terre qui luttent pour survivre, ou les peuples autochtones qui réclament leurs terres ancestrales.

Ces scénarios latinos, faits de continuité idéologique et de résurgence de laviolence contre les peuples indigènes et les activistes environnementaux, fontécho aux événements dramatiques de l’opération Condor. Un phénomène en pleine expansion, ces meurtres restent souvent impunis, ils se perdent dans le silence et l’impuissance

«Dans quelle mesure l’ensemble du mouvement environnemental n’est-il qu’un cheval de Troie vert, dont le ventre est rempli de la doctrine socio-économique marxisterouge ?»,

6e Conférence internationale sur le changement climatique

L’Institut Heartland, 30 juin 2011

LETTRE D’INTENTION DE LA RÉALISATRICE

Au milieu des années 2000, je suis allée pour la première fois au Paraguay. Je souhaitais connaître le pays d’origine de mon père, petit-fils du fondateur du parti socialiste Paraguayen, et qui avait fui à 18 ans la dictature de Stroessner sans jamais se retourner pour s’installer en Italie, où je suis née.Depuis 2008, j’ai pu vivre et filmer un miracle politique au Paraguay : l’arrivée au pouvoir du premier gouvernement progressiste de l’histoire du pays,chargé de grandes attentes historiques et de responsabilités, telles que la mise en place d’une réforme agraire et l’application de droits sociaux dans un contexte extrêmement rétrograde qui, parfois, semblerait être une caricature des maux du Sud global.Changer les choses semblait possible — un rêve qui éveillait les consciences et unissait les gens ! Mais ce rêve s’est transformé en cauchemar. Après de nombreuses tentatives de coup d’État, le gouvernement a été renversé en 2012. De cette expérience incroyable sont nés deux films, qui se suivent chronologiquement :La tierra sin mal(2008) , El Poder e Impotencia(2014). Ce dernier film,De la Guerre Froide à la Guerre Verte, vient compléter la trilogie.Je suis retourné au Paraguay en 2018, six ans après le coup d’État. Les effets de l’enlèvement des terres à la suite du coup d’État, sont dévastateurs. Le Soja génétiquement modifié occupent désormais 96 % des terres cultivables;ils ont englouti tout le pays. Les températures dépassent désormais les 45 degrés, les incendies rendent l’air irrespirable, et le fleuve Paraguay, l’un des plus importants d’Amérique latine, est en train de s’assécher. Ce qui restait des communautés paysannes en difficulté et des terres indigènes, porteuses de modèles alternatifs, est en train d’être englouti par ce processus mortel.Il n’est pas étonnant que tout cela se produise ici, au Paraguay, berceau de l’opération Condor.

J’ai décidé de retourner filmer Martin, Miguel Angel et d’autres compagnons qui ont participé dans les films précédents, des militants et des amis, pour rechercher les origines de ce désastre. Le courage et le charisme de ces personnes m’inspirent profondément. Les luttes de ma génération, qui vit le« point de non-retour » de la crise écologique, sont un héritage direct de leurs combats. Je vais apaiser la colère et la douleur que je ressens en voyant le monde partir en ruine. Mais ce n’est que le début : au cours de ces mêmes années, les premiers grands incendies ont éclaté en Amazonie, puis est venu le Covid.Le voyage du film durera plusieurs années, et il me permettra de rencontrer de nouveaux alliés, de nouveaux compagnons de route, de m’abreuver de leur courage et de leur force morale, et de regarder les choses en face, bien que souvent avec peur et douleur. L’ampleur du sujet, la nature de l’enquête,plongée dans une atmosphère teintée d’une obscurité viscérale, font de cette quête une descente dans les cercles de l’Enfer de Dante.Mais l’affection et le courage imposent la nécessité et bannissent la peur, au point que nous, tous les personnages de cette histoire, sommes convaincus que cette entreprise, si vitale pour la justice et la réparation, doit être entreprise.

CE QU'EN DIT LA PRESSE

Libération

Anna Recalde Miranda, documentariste italo-paraguayenne, réalise un film passionnant et dépassionné, ni brûlot révolutionnaire ni manuel du bon humanitaire. Le cinéma comme action militante présente et tombeau à la mémoire ignorée des vaincus.

Les Fiches du Cinéma

En parcourant soixante ans d’Histoire du Paraguay où la politique s’est alliée aux intérêts des grands groupes de l’agro-industrie, ravageant les écosystèmes et éliminant les oppositions, ce documentaire dévoile avec force une situation géopolitique alarmante.

L’Humanité

Dense et passionnant.

Abus de ciné

Un docu qui fait froid dans le dos.