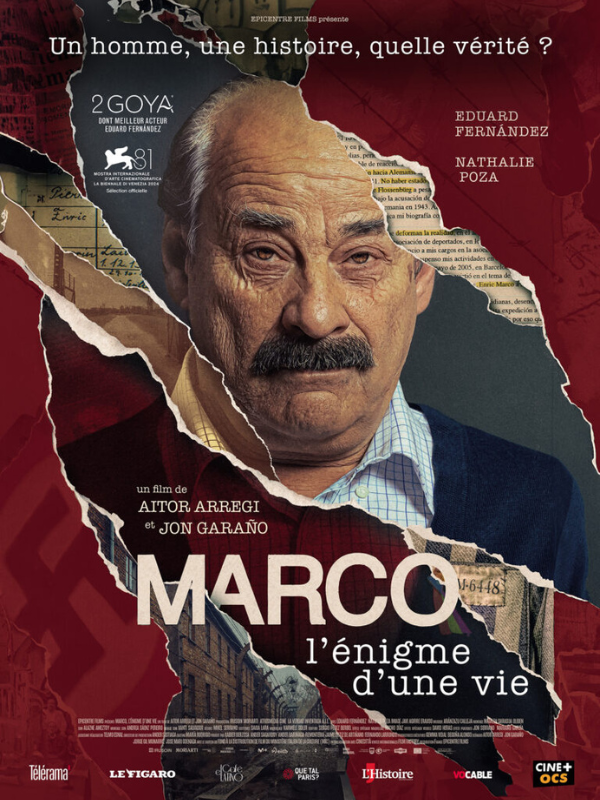

Enric Marco est le président de l’association des victimes espagnoles de l’Holocauste. À l’approche d’une commémoration, un historien conteste son passé d’ancien déporté. Marco se bat alors pour maintenir sa version alors que les preuves contre lui s’accumulent…

MARCO, L’ÉNIGME D’UNE VIE

Fiction / Espagne

HORAIRES DU 25 JUIN AU 1ER JUILLET 2025

LUN 30 : 16h00

ENTRETIEN AVEC LES RÉALISATEURS

Pouvez-vous rappeler le contexte de la difficile reconnaissance en Espagne des victimes de l’Holocauste ?

On sait que plus de 9 000 Espagnols sont passés par les camps et qu’environ les deux tiers n’ont pas survécu. La majorité des Espagnols qui se sont retrouvés dans les camps de concentration nazis venaient de France, où ils se sont exilés après avoir perdu la guerre civile en 1939. Ils étaient les vaincus, ceux qui ont dû fuir le régime de Franco. Mais le plus dur dans leur histoire est que même après leur libération des camps de concentration en 1945, leurs souffrances n’ont pas pris fin. Alors que les déportés d’autres pays pouvaient rentrer chez eux, les Espagnols n’avaient nulle part où aller. Franco leur a fermé les portes : le régime franquiste les considérait comme des ennemis et ne leur permettait pas de revenir. Ils ont été laissés dans le vide, sans patrie, sans droits et complètement abandonnés. La plupart sont restés en France parce qu’ils n’avaient pas d’autres choix, même si certains sont également restés en Autriche ou en Allemagne, essayant de reconstruire leur vie du mieux qu’ils pouvaient. Et comme si cela ne suffisait pas, le silence de l’État espagnol sur son histoire a davantage aggravé la situation. Pendant des décennies, leur expérience a été ignorée et, dans de nombreux cas, leur famille ont subi les conséquences du régime franquiste.

Au moment des 80 ans de la commémoration de la sortie des camps, qu’aimeriez-vous générer comme débat avec votre film auprès du public ?

Pendant trop longtemps, la mémoire des déportés espagnols a été reléguée dans le silence ou dans l’ignorance générale. Il est essentiel de rappeler que les camps de concentration n’étaient pas seulement un lieu d’horreur pour des millions de personnes en Europe, mais aussi pour plus de 9 000 Espagnols qui, après avoir fui une guerre civile, ont été capturés, classés comme apatrides et réservés à un sort inhumain. En faisons-nous assez pour faire connaître et reconnaître ces histoires ? Les victimes, comme les Espagnols déportés, reçoivent-elles la place qu’elles méritent dans le récit historique ? Le film cherche également à remettre cela en question. Il est important de parler de justice, de réparation et du droit à la mémoire dont jouissent les victimes et leurs familles. Reconnaître son histoire n’est pas seulement une question de mémoire, c’est une question de justice. Nous ne pouvons pas oublier ce qu’ils ont vécu, ni le fait que leurs souffrances n’ont pas pris fin avec le nazisme, mais ont continué à cause d’un régime qui les a laissés de côté.

Après votre précédent film Une vie secrète (La Trinchera infinita, 2019) qu’est-ce qui vous attire à visiter une nouvelle fois l’histoire de l’Espagne à partir de faits réels ?

En fait, le projet de Marco est plus ancien, car nous avons connu son histoire en 2005 et, depuis 2006, nous avons essayé de le façonner de différentes manières. C’est une idée qui nous trotte dans la tête depuis des années et qui est devenue ce qu’elle est aujourd’hui. Dans Une vie secrète, en plus d’explorer l’enfermement du protagoniste pendant des décennies, nous avons cherché à raconter la guerre civile espagnole et, surtout, l’après-guerre, à travers une approche intime et claustrophobe. Mais dans le cas de Marco, l’approche est complètement différente. Nous nous intéressons ici à la manipulation de la mémoire, à l’appropriation de l’histoire et au silence prolongé dont souffrent les déportés espagnols depuis des décennies. La figure d’Enric Marco nous attire non seulement par son histoire personnelle, mais aussi parce qu’il représente. Cela nous fait réfléchir sur la manière dont les histoires sont transmises et perçues par la société, sur le pacte implicite entre le narrateur et l’auditeur. Il est curieux, par exemple, d’observer comment parfois ce qui a le plus de poids n’est pas tant la vérité de ce qui est dit, mais la manière dont on le dit. En outre, il aborde un sujet très délicat : la position des victimes en tant que témoins et narrateurs de leurs expériences, et comment cette voix peut être usurpée, utilisée, déformée ou même ignorée selon le contexte.

Pensez-vous que le cinéma a un rôle privilégié pour transmettre et interroger la mémoire de l’histoire d’un pays ?

Nous pensons que la capacité du cinéma à raconter des histoires à travers des personnages et des situations réel.les ou fictif.ves rend les faits non seulement connus, mais ressentis. Et c’est pourquoi un film peut générer des émotions profondes, de l’empathie et un lien avec le passé. Cela nous donne l’opportunité de réinterpréter le passé, de l’analyser sous de nouveaux angles et, surtout, de le rendre pertinent pour le présent. De plus, le cinéma a une portée énorme. Il s’agit d’un média qui peut toucher des personnes très diverses, depuis les experts en histoire jusqu’à ceux qui n’ont aucune connaissance préalable du sujet traité. Cette capacité à éduquer et à sensibiliser un large public en fait un outil très puissant pour garder la mémoire vivante. Les films peuvent aussi nous inviter à réfléchir et à remettre en question les versions officielles de l’histoire. De nombreux films ont donné la parole à ceux qui ont été réduits au silence, montrant des perspectives qui n’apparaissent pas toujours dans les livres ou les discours politiques.

Quand vous avez commencé à vous pencher sur l’histoire d’Enric Marco, qu’est-ce qui vous a d’abord intéressé ?

La première chose qui nous a fasciné chez Enric Marco, c’est sa personnalité. Lorsque le scandale de son mensonge a éclaté et qu’il est devenu un ennemi public, au lieu de se cacher, il a fait quelque chose de surprenant : il s’est montré dans tous les médias. Il est apparu à la télévision, à la radio et dans les journaux pour justifier son histoire et raconter ce qu’il appelle « sa vérité ». Il ne s’est jamais excusé ni n’a pleinement accepté le sérieux de s’être approprié les récits des déportés, et il a défendu que, d’une certaine manière, son mensonge avait été utile, tant pour la société que pour les déportés eux-mêmes. C’est ce contraste entre la contradiction de son discours et la fermeté avec laquelle il le tenait qui a retenu notre attention. Le plus grand défi pour porter cette histoire au cinéma a été de s’occuper d’un personnage comme Marco, avec qui à première vue il est difficile de sympathiser. Il est facile de le voir comme un méchant, quelqu’un d’antipathique, ce qui complique grandement la connexion du public. Comment garder le public intéressé par un personnage comme celui-là ? L’essentiel n’était pas de le juger ou d’essayer de le blanchir, mais de construire un personnage complexe capable de captiver le spectateur. Il a fallu montrer non seulement leurs ambitions, mais aussi leurs peurs, leurs contradictions, leurs vérités et bien sûr leurs mensonges. Marco est quelqu’un qui navigue constamment entre les fissures de la vérité et de la tromperie. La façon dont il gère sa relation avec l’association, avec sa famille, avec l’historien qui le révèle, tout cela le place de plus en plus dans une position de compromis. Quiconque à sa place céderait probablement à la pression, Marco ne le fait pas. Il trouve toujours le moyen d’avancer, d’inventer une autre issue, de justifier une nouvelle version de son histoire. Ce personnage irréductible est le moteur du récit du film. Le spectateur espère naturellement qu’à un moment donné, Marco cédera, avouera tout et baissera sa garde. Mais Marco est quelqu’un qui n’est jamais à la hauteur de ces attentes, et c’est là que réside la tension. Sa capacité à rester à flot dans un océan de contradictions est sans aucun doute ce qui rend son histoire si attrayante pour nous et, en même temps, si inconfortable à explorer.

Quelles ont été vos sources pour écrire le scénario ?

Nous nous sommes appuyés sur un large éventail de sources, tant testimoniales que documentaires. Nous avons rencontré presque toutes les personnes qui ont vécu cette histoire, et leurs récits ont été essentiels à la construction du scénario. La première et la plus importante source était sans aucun doute Enric Marco lui-même. Pendant le processus d’écriture, nous avons eu de longues conversations avec lui, certaines même enregistrées en vidéo. Marco nous a raconté sa vie avec ce charisme particulier qui le caractérise même si, au fil du temps, nous avons découvert que beaucoup de choses qu’il réputait être vraies étaient en réalité fausses. Beaucoup de ces mensonges ont été révélés grâce au travail de l’écrivain Javier Cercas, dont le roman El impostor explore le passé et la personnalité de Marco. Un autre élément clé a été l’historien Benito Bermejo, qui a découvert le cas de Marco. Son témoignage nous a permis de comprendre comment il a lui-même vécu cette révélation, mais il nous a également apporté des connaissances inestimables sur la déportation des Espagnols vers les camps de concentration nazis, un sujet sur lequel il est l’un des plus grands experts. Bermejo nous a donné un aperçu critique non seulement de Marco, mais aussi du contexte historique entourant le film. La première fois que nous avons visité le mémorial du camp de concentration de Flossenbürg, c’était avec lui. Nous avons également été enrichis par les versions des membres de l’association des déportés et des responsables du mémorial du camp de concentration de Flossenbürg. Ils ont partagé leurs expériences avec Marco, dont certaines se reflètent dans le film. Nous sommes extrêmement reconnaissants pour leur générosité car pour beaucoup d’entre eux il n’était pas facile de parler de ces sujets douloureux. Et bien sûr, nous avons lu, vu et entendu tout ce qui a été écrit et enregistré sur Marco. Du documentaire Ich bin Enric Marco de Santiago Fillol et Lucas Vermal, au roman précité de Cercas, en passant par de nombreux articles de presse et reportages télévisés. Chacune de ces sources a apporté des pièces qui nous ont aidés à brosser un portrait plus complet et complexe de Marco et de tout ce qui entoure sa figure.

Entre la fiction et le documentaire, vous avez finalement choisi d’évoquer l’histoire de la vie de cet homme par la fiction : pourquoi ?

En fait, notre idée initiale était de faire un documentaire mais nous n’avons pas pu le faire parce que Marco nous a « trompés ». Nous avons rencontré Enric Marco en 2006 et dès le premier instant nous avons su que son histoire, son charisme et sa capacité à se réinventer en faisaient un personnage irrésistible pour un documentaire. Nous l’avons rencontré pendant environ un an et demi, mais alors que nous étions sur le point de tourner quelque chose avec lui, Marco nous a avoué qu’il travaillait en parallèle avec une autre équipe de cinéastes avec lesquels il avait également déjà signé un contrat d’exclusivité. Cela nous a amené à abandonner le projet. Les autres cinéastes ont cependant réalisé leur documentaire Ich Bin Enric Marco, sorti en 2009. Cependant, en 2010, Marco est réapparu de manière inattendue dans nos vies nous incitant à reprendre l’idée d’un documentaire sur sa vie, car il n’était pas satisfait du documentaire précédent (qui pourtant nous semble très bon). Nous avons accepté le défi et, en 2011, nous avons enregistré trois jours d’interviews intenses qui ont accumulé 15 heures de matériel, essentiel pour construire le scénario et pour qu’Eduard Fernández construise son personnage dans le film. Cependant, le documentaire prévu n’a jamais été réalisé. En 2013, nous avons changé de projet, optant pour une pièce hybride entre documentaire et fiction qui reflétait la fine frontière entre vérité et mensonge qui définissait Marco. Ce projet n’a pas non plus vu le jour. Finalement, nous avons décidé de transformer l’histoire en film de fiction pour réfléchir sur la vérité et ses limites dans cette ère de « post-vérité ». La vie d’Enric Marco est devenue le véhicule idéal pour illustrer la manière dont les récits façonnent notre perception. Nous voulions explorer ces frontières entre vérité et fiction, entre mémoire et distorsion, et nous interroger sur la façon dont les récits collectifs sont construits et qui a l’autorité de les définir. De plus, la fiction nous a offert la liberté d’aller au-delà des faits, en créant un troisième Marco qui n’est ni le vrai ni celui qu’il a inventé, mais notre propre création, notre vision de ce qu’était Marco.

Quelles ont été les directives que vous avez donné à l’acteur Eduard Fernández pour entrer dans son personnage ?

Eduard est un acteur intuitif doté de nombreuses compétences, ce qui a rendu le processus beaucoup plus facile. C’est quelqu’un qui n’a pas besoin d’instructions détaillées sur chaque plan. Une fois qu’il comprend le personnage, il est capable de travailler les nuances presque automatiquement. Notre travail consistait à l’accompagner et à lui montrer la voie, à trouver l’équilibre, en cas de dysfonctionnement. En outre, nous avons convenu de partir d’une idée clé : notre proposition ne serait pas une copie exacte du vrai, mais plutôt une réinterprétation fidèle dans l’essence, mais différente sous certains aspects. Au lieu d’être obsédés par une imitation millimétrée, nous avons décidé de construire un personnage qui évoque Marco, mais qui a sa propre vie. Cette décision nous a permis de nous éloigner de la rigidité et de donner à Eduard plus d’espace pour explorer le personnage à partir de son humanité. Nous avions beaucoup de matériel du vrai Marco : enregistrements d’interviews, moments de joie, de colère, de fatigue… C’était essentiel pour qu’Eduard puisse s’immerger dans la psychologie du personnage. Ils lui ont permis d’observer des détails subtils, comme les gestes des mains, les mouvements des yeux, les nuances de leur discours. En revanche, ce qui est intéressant, c’est qu’Eduard ne s’est pas limité à copier ; il a pris ces éléments et les a incorporés dans sa propre interprétation. La chose la plus difficile avec ce personnage a été de faire en sorte que le public se connecte à lui. Marco peut paraître antipathique, voire méchant, mais nous voulions que le public comprenne ses ambitions, ses peurs et ses aspirations. Eduard y est parvenu et il a également ajouté une dimension émotionnelle qui vous fait suivre l’histoire avec Marco, même dans ses pires moments. Enfin, nous tenons également à souligner qu’Eduard possède une grande conscience technique. Il sait exactement où se trouve la caméra, comment se déplacer, comment utiliser son corps et ses gestes pour transmettre des émotions spécifiques. Cela nous a permis de travailler ensemble de manière très organique. Travailler avec Eduard était pour nous un privilège et, sans aucun doute, sa performance est l’un des piliers fondamentaux du film.

Avec le film, vouliez-vous aussi refléter les questions actuelles de la post-vérité et des fake news ?

L’un des thèmes les plus importants pour nous dans le film est celui de la vérité. Nous vivons à une époque où la frontière entre la vérité et le mensonge semble s’estomper. Les réseaux sociaux, les médias et le rythme vertigineux de consommation de l’information ont créé un environnement dans lequel ce qui compte n’est pas toujours la vérité, mais la manière dont elle est présentée. Pourquoi le faux semble-t-il parfois avoir plus de poids que le vrai ? Dans notre film, nous avons voulu aborder cette question à partir de la figure d’Enric Marco, quelqu’un qui, bien avant l’existence des réseaux sociaux et avant qu’on parle de « post-vérité », savait déjà comment utiliser le récit pour manipuler la perception des autres. Marco ne mentait pas au hasard ou involontairement ; ses mensonges étaient soigneusement tissés à partir de fragments de vérité. Il a pris des éléments réels et les a mélangés à de la fiction pour construire une histoire non seulement captivante, mais aussi émotionnellement percutante. Ce qui est fascinant, c’est que ses mensonges n’étaient pas seulement destinés à tromper. Ils faisaient également appel à quelque chose de plus profond : le besoin de la société de croire aux héros, de trouver des personnages qui nous réconcilient avec nos propres récits historiques et culturels. Aujourd’hui, nous voyons ce phénomène s’amplifier dans la mesure où les fausses nouvelles, par exemple, n’ont pas besoin d’être vraies pour être efficaces. Si un titre est suffisamment accrocheur, s’il touche la bonne corde sensible, il peut se propager plus rapidement que n’importe quel fait vérifiable. La vérité, souvent complexe, nuancée et difficile à digérer, perd du terrain face aux récits qui simplifient et amplifient pour capter l’attention. Les mensonges, en ce sens, ne trompent pas seulement. Cela organise aussi le chaos, cela nous donne une version de la réalité qui semble plus facile à comprendre.

CE QU'EN DIT LA PRESSE

LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ

Marco est un biopic nécessaire et le récit d’une mémoire volée.

LE PARISIEN

Le film n’élucide pas les raisons de ce mensonge (Marco est-il un mythomane ou un salaud ?), mais comment l’étau s’est resserré autour de son auteur lorsque l’historien a été saisi d’un doute. Il instille un rythme de thriller, ponctué de flash-back, et parvient à nous faire trembler avec l’imposteur.

OUEST FRANCE

Dans la peau de l’imposteur, on retrouve l’acteur Eduard Fernández, visage incontournable du cinéma espagnol. Il livre une performance saisissante tant il parvient à nous plonger dans les dédales psychiques de Marco.

TÉLÉRAMA

Sous des dehors académiques, le film multiplie les séquences finement vertigineuses, porté par un interprète incroyable : Eduard Fernández, dont on connaît peu le visage en France et qui, jusqu’au moindre poil de moustache teint au cirage, compose un embobineur hallucinant et — mise en abyme forcément savoureuse —, un grand… comédien.

CAHIERS DU CINÉMA

[…] les réalisateurs ont l’intelligence de laisser s’exprimer toute l’ironie de la situation sans en rajouter, toute son opacité psychologique sans chercher à l’expliquer, et toute son ambiguïté morale sans porter de jugement.

FRANCEINFO CULTURE

La force du film est de démonter l’aventure d’un mythomane et ses mystérieux méandres.

L’OBS

Si la mise en scène s’éparpille parfois, le scénario est terrifiant. Tout comme Eduard Fernández, stupéfiant dans le rôle-titre.

LA CROIX

Entre récit intime et politique, le film d’Aitor Arregi et Jon Garano est tiré de faits réels au sujet d’Enric Marco. Il rend compte avec efficacité d’un fascinant scandale qui a défrayé la chronique en Espagne, autour de la mémoire des 9 000 victimes du nazisme, longtemps passées sous silence.

LE FIGARO

Sombre farce, Marco est le cousin hispanique et sulfureux de L’Adversaire d’Emmanuel Carrère. Les faits divers sont trop compliqués pour nous. Un Simenon l’avait compris. Arregi et Garaño nous le rappellent.

LE MONDE

L’écrivain Javier Cercas avait tiré un livre de cette histoire, L’Imposteur, paru en France chez Actes Sud en 2015. En la transposant au cinéma, les réalisateurs Aitor Arregi et Jon Garaño tentent de suivre fidèlement le parcours d’un personnage s’accrochant, avec de plus en plus de véhémence et de moins en moins de solidité, à la fable de son internement.

PREMIÈRE

Ce que fait Eduard Fernandez tient ici du prodige et permet à ce film sans temps mort de montrer que l’heure des fake news et de la post- vérité n’a pas commencé avec Internet ou les années Trump !

LE POINT

C’est cette histoire, à laquelle le grand écrivain Javier Cercas avait déjà consacré un livre remarquable en 2015, que racontent les réalisateurs basques Aitor Arregi et Jon Baraño. Leur film, récompensé aux Goya pour la magistrale prestation de l’acteur catalan Eduard Fernandez dans le rôle de Marco, questionne la manière dont un homme perd tout lien avec la réalité.

LES FICHES DU CINÉMA

Cette histoire de menteur pathologique sûr de son destin est brillamment mise en scène par le duo Arregi/Garaño.