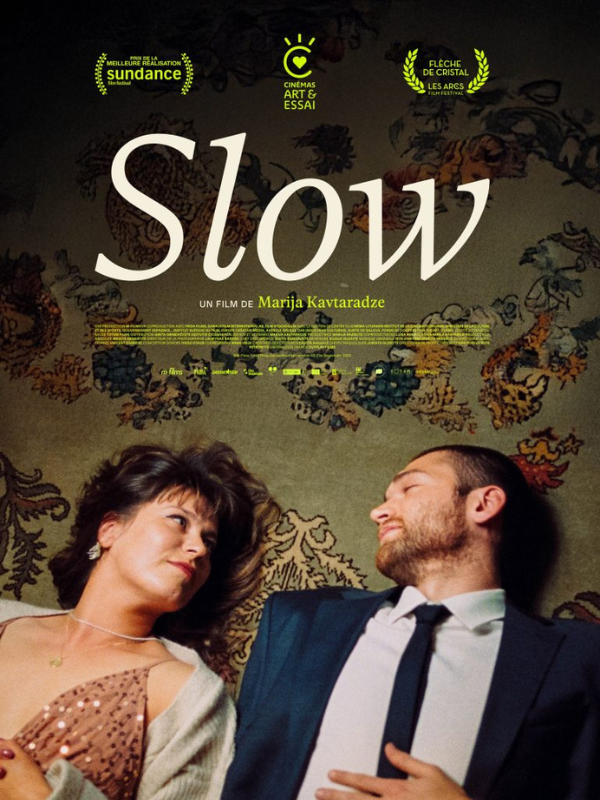

Elena, une danseuse épanouie, fait la rencontre de Dovydas, un interprète en langue des signes. Leur connexion est immédiate. Alors que leur lien s’approfondit, Dovydas confie à Elena, qu’il ne ressent aucun désir sexuel pour elle, ni pour personne : il est asexuel. Ensemble, ils tentent de bâtir une nouvelle forme d’intimité.

SLOW

Fiction / Lituanie, Espagne, Suède

HORAIRES DU 10 AU 16 SEPTEMBRE 2025

MER 10 : 22h00

HORAIRES DU 17 AU 23 SEPTEMBRE 2025

à venir

BIOGRAPHIE DE LA RÉALISATRICE

Née en 1991, la réalisatrice et scénariste Marija Kavtaradze est diplômée en réalisation de films de l’Académie lituanienne de musique et de théâtre, où elle a terminé ses études en 2014. Son premier long métrage, SUMMER SURVIVORS, a été présenté en avant-première au Festival international du film de Toronto en 2018. Le film a connu une belle carrière en festivals et a été vendu à plusieurs pays, dont l’Italie, l’Albanie et la Lettonie. C’est le film indépendant qui à fait le plus d’entrées au box office de Lituanie en 2019. Il a d’ailleurs remporté trois prix de l’Académie du cinéma lituanienne. Considérée comme l’une des cinéastes émergentes les plus talentueuses de Lituanie, Marija Kavtaradze a réalisé SLOW, son deuxième long métrage, qui a été sélectionné au Berlinale Co-Production Market et a reçu le Prix du Producer’s Network lors de When East Meets West. SLOW a remporté le prix de la meilleure réalisation dans la section World Cinema Dramatic au Festival de Sundance.

ENTRETIEN AVEC LA RÉALISATRICE

De quoi parle SLOW ?

C’est une histoire d’amour entre deux personnes qui tentent de construire une relation sans suivre les modèles traditionnels de l’amour. Slow parle de différences dans les besoins physiques et de la manière dont ces différences influencent les relations, le corps, les attentes romantiques, les rôles de genre, ainsi que le besoin d’être désiré pour se sentir validé. Mais, au fond, cela parle surtout d’acceptation de soi, d’honnêteté avec soi-même et avec l’autre.

Pourquoi avoir choisi SLOW comme titre ?

Pour être honnête, la productrice m’a demandé un titre pendant que j’écrivais le scénario, et ça m’a fait penser à une chanson que j’écoutais à ce moment-là : Slow de Leonard Cohen. Voici un extrait des paroles :

I’m slowing down the tune

I’ve never liked it fast

You wanna get there soon

I wanna get there last

Le titre est-il aussi une prise de position dans un monde qui va toujours plus vite ?

Peut-être. Le film remet en question beaucoup de normes culturelles et de scripts sociaux. Je crois qu’aujourd’hui, dans nos sociétés modernes, on attend d’une relation qu’elle démarre vite, sinon on passe rapidement à la suivante. Mais dans cette précipitation, on risque de passer à côté de relations profondes qui nécessitent du temps pour se construire.

Dans SLOW, la danse occupe une place importante. Est-ce un moyen d’exprimer la relation physique entre les personnages ?

La danse permet de tout exprimer. Une de mes scènes préférées, et aussi l’une des plus inconfortables à regarder, est celle du mariage. Dovydas y danse avec insouciance, sans se soucier du regard des autres, avec une sorte de joie naïve et maladroite Elena, elle, est une danseuse professionnelle, et elle se sent gênée de danser avec lui de cette manière, car elle est consciente du regard des gens. Cette scène révèle déjà une fracture dans leur couple. Elle est aussi importante car elle exprime l’essence du personnage d’Elena : la physicalité, la sensualité, la pulsion, le besoin de mouvement, la liberté.

Comment avez-vous choisi vos deux interprètes principaux ? Il y a une alchimie forte entre eux.

La confiance est essentielle pour moi. J’ai besoin de sentir que je peux me reposer sur les acteurs. Nous avons fait beaucoup de répétitions ensemble, nous avons construit les personnages et analysé le scénario en profondeur. Dès notre première rencontre, j’ai senti que Greta et Kęstutis allaient bien s’entendre et qu’ils allaient pouvoir créer une vraie dynamique de jeu. Ils sont très différents, mais ils ont su créer un véritable duo. Ils se sont beaucoup soutenus et se sont encouragés mutuellement, c’était très beau à voir.

Comment avez-vous préparé les scènes d’intimité ?

Nous avons eu la chance de travailler avec Irma Pužauskaitė, une réalisatrice lituanienne qui s’est aussi formée comme coordinatrice d’intimité — la première dans les pays baltes. Je voulais absolument intégrer une coordinatrice d’intimité sur ce projet, et j’ai pu la rencontrer lors d’un atelier. Cela a été très précieux dans la préparation et la réalisation de ces scènes.

La manière dont vous filmez l’intimité des personnages est très juste, sans jamais être voyeuriste. Comment avez-vous trouvé cet équilibre ?

Je me sens proche de mes personnages. Je ne les regarde pas de l’extérieur, je suis avec eux. Toutes les scènes d’intimité sont essentielles pour comprendre leur relation. Elles ne sont jamais gratuites, elles ont une fonction narrative précise.

Pensez-vous que votre regard de femme vous a permis de filmer cette intimité avec bienveillance ?

Oui, j’y ai beaucoup pensé. Le film parle aussi du “male gaze” (le regard masculin). Ce que cherche Elena, ce n’est pas tant le sexe que le fait d’être désirée. Et c’est important car c’est une femme forte, indépendante — elle pourrait facilement dire qu’elle n’a pas besoin de désir pour exister. Mais ce besoin d’être vue comme désirable existe chez elle. En tant que femme réalisatrice, j’ai pu comprendre ce qu’elle ressent dans ces scènes. Je ne voulais pas rendre ces scènes sexuelles, mais plutôt émotionnelles.

Comment avez-vous écrit cette histoire ? Avez-vous fait des recherches, parlé avec des personnes concernées ?

J’ai beaucoup lu sur le sujet, exploré des forums, regardé des vidéos sur YouTube et TikTok. J’ai aussi échangé avec quelques personnes asexuelles qui m’ont beaucoup aidée.

Pourquoi avoir utilisé la langue des signes comme premier outil de communication entre les personnages ?

La langue des signes est une langue magnifique, très directe. On donne souvent un “signe-nom” à une personne, basé sur une caractéristique physique ou une qualité. C’est quelque chose de très concret, très vrai. Et c’est d’autant plus intéressant que leur relation, elle, est pleine de zones d’ombre. Pendant les répétitions, j’ai réalisé que si tout le monde apprenait la langue des signes, les personnes sourdes seraient bien mieux intégrées. Eux doivent apprendre notre langue, mais nous, nous pouvons aussi apprendre la leur. Dans une scène, Dovydas explique que son frère est sourd et que leurs parents espéraient qu’il “change”. Cela fait référence à une époque (notamment soviétique) où les personnes sourdes étaient poussées à parler, et découragées de signer. Et ce type de rejet existe encore aujourd’hui dans certaines familles. Cela m’a fait penser à notre difficulté à accepter les gens tels qu’ils sont. On préfère croire qu’ils peuvent changer. Et c’est exactement ce que vivent les personnes asexuelles aussi.

CE QU'EN DIT LA PRESSE

ABUS DE CINÉ

Comment ne pas avoir de coup de cœur pour ce couple formé par Kestutis Cicenas, grand gaillard aux fragilités imperceptibles et à la force tranquille, et par Greta Grineviciute, petit bout de femme chamboulée dans ses certitudes. Tous deux provoquent une vive émotion qui ne vous lâchera pas, même longtemps encore après la projection.

CULTUROPOING.COM

Sans jugement ni idéalisme, Slow s’avère être une jolie parenthèse, comme un îlot de tendresse touchant, apte à procurer une aventure sensuelle et réflective singulière, à l’opposé de la vacuité des évasions hollywoodiennes formatées qui tapissent les écrans des multiplexes sans âme.

FRANCEINFO CULTURE

Plus qu’un film sur l’asexualité, Slow est un film sur la tendresse, sur la manière dont deux êtres peuvent tenter de se rencontrer sans s’annuler. C’est un récit qui invite à reconsidérer ce que l’on attend d’une relation, à accepter que l’intimité peut prendre mille formes.

L’HUMANITÉ

La réalisatrice lituanienne Marija Kavtaradze filme avec une grande maturité les mécaniques du désir et la fabrique de l’intime.

LES INROCKUPTIBLES

Il en découle un film très incarné, paradoxalement charnel, qui réfléchit à tous les instants et refuse de sacrifier la beauté du couple amour sur l’autel d’une différence de sexualité.

MARIANNE

Une fiction lettone étonnante.

LE MONDE

Si, par moments, le film s’abîme dans un surcroît de bienveillance, il fait émerger une figure masculine qui n’a jamais eu droit de cité dans la fiction, soit un homme qui n’a pas de désir sexuel, faisant face à une femme puissamment sensuelle – le duo d’acteurs, Greta Grineviciute, Kestutis Cicenas, est à ce titre aussi bien choisi que beau à regarder.

POSITIF

Une second film fin et modeste qui a su gagner notre sympathie.

TÉLÉRAMA

Un film délicat et de magnifiques acteurs.