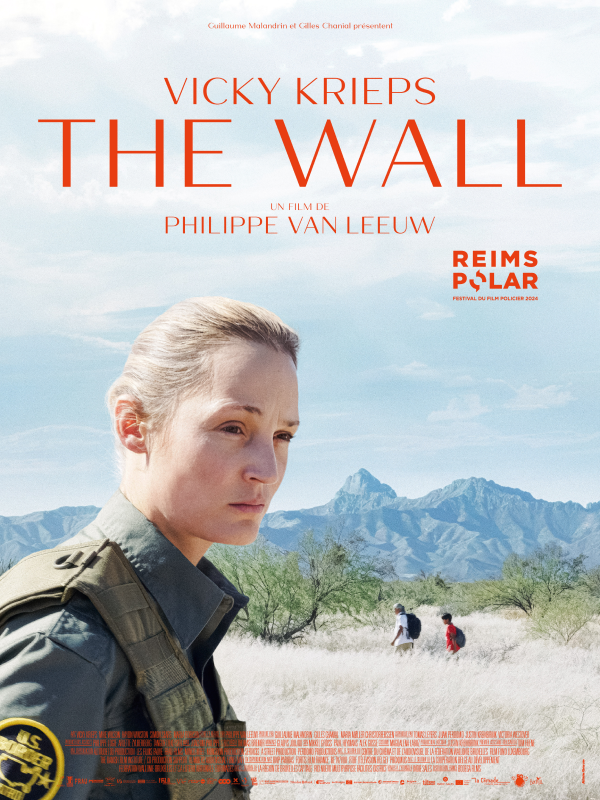

Jessica Comley fait partie de la police des frontières américaine entre l’Arizona et le Mexique. Dans ce désert impitoyable, elle est fière et déterminée à défendre par tous les moyens l’Amérique contre les trafiquants de drogue et l’immigration clandestine. Mais à force de repousser sans cesse les limites, une de ses interventions tourne mal et un vieil Amérindien et son petit-fils en sont témoins. Face aux autorités, ce sera sa parole contre la leur.

THE WALL

Fiction / Belgique

HORAIRES DU 15 AU 21 JANVIER 2025

Mercredi, Lundi : 18h45

BIOGRAPHIE RÉALISATEUR

Philippe VAN LEEUW est un réalisateur, scénariste et directeur de la photographie belge.

Il a étudié à l’INSAS à Bruxelles et ensuite à l’American Film Institute à Los Angeles. Il a ensuite connu une belle carrière comme directeur de la photographie en France.

Son premier long métrage en tant que réalisateur fut « Le Jour où Dieu est Parti en Voyage » en 2009. Le film a remporté plusieurs prix, dont celui du meilleur nouveau réalisateur au Festival international du film de San Sebastián.

Son dernier long métrage, « Une famille syrienne », a été présenté pour la première fois lors de la Berlinale où il a remporté le prix du public Panorama et le label Europa Cinema.

Le film a fait le tour du monde dans tous les grands festivals de cinéma où il a reçu de nombreux prix, dont :

- Les Valois de la meilleure réalisation et meilleure interprétation pour Hiam Abbass

- Le Lumière du Cinéma du meilleur film étranger

- Au moins dix prix du public

- Six Magrittes du cinéma belge, dont celui de meilleur film et meilleur réalisateur

Son dernier film est « The Wall ».

ENTRETIEN AVEC LE RÉALISATEUR

Après avoir exploré le conflit rwandais dans « Le Jour où Dieu est parti en voyage » puis le conflit syrien dans « Une famille syrienne » dans vos deux premiers longs métrages, qu’est-ce qui vous a amené à la frontière du Mexique pour y explorer la thématique de l’immigration illégale ?

Pour mes deux premiers films, je me suis résolument concentré sur le personnage de la victime, laissant celui du bourreau davantage sous la forme d’une silhouette plutôt que véritablement un personnage. Mais il est évidemment l’autre face de la même médaille, et j’ai toujours voulu m’en approcher.

Je ne voulais pourtant pas qu’il existe dans un contexte de guerre ou de génocide, là où le chaos règne et où les règles de la société n’ont plus court. Il me fallait au contraire un espace régi par le droit, et c’est ce que j’ai trouvé à la frontière entre le Mexique et les États-Unis, plus précisément en Arizona, dans la région de Tucson.

C’est une région où l’état de droit est à sens unique et où les forces de l’ordre agissent comme si elles étaient en guerre. C’est le lieu de l’abus de pouvoir et de l’impunité. À l’image de Donald Trump, qui s’est instauré « chevalier blanc » de la lutte contre l’immigration.

Le fait que j’aie choisi une femme plutôt qu’un homme tient au fait que, par ce choix, mon personnage me paraît plus exemplaire et en même temps plus nuancé. Elle est aussi confrontée à d’autres problèmes, tels que la place que le corps des policiers, patrouilleurs de la frontière, veut bien lui faire. C’est un milieu extrêmement machiste, et les femmes qui s’y enrôlent sont régulièrement victimes de brimades, parfois bien pire.

Pour autant, je ne voulais pas victimiser mon personnage, mais au contraire en faire une sorte de Jeanne d’Arc, prête à tout pour sauver son pays, l’Amérique, et dont les collègues masculins se méfient tant elle n’hésite jamais à entrer en compétition avec eux.

D’autre part, depuis bien longtemps, mais surtout à partir des déclarations incendiaires de Donald Trump (et même avant qu’il soit au pouvoir), j’ai voulu explorer cette Amérique bigote, fondamentaliste et réactionnaire, intolérante et raciste. Le personnage de Jessica Comley est de ceux-là.

Face à elle, il y a la problématique de la frontière telle qu’elle est vécue par les Amérindiens (ici, les Tohono O’odham, dont le territoire millénaire est coupé en deux par la frontière établie en 1857 et militarisée depuis la fin de la présidence Clinton, encore plus depuis G.W. Bush) et par les migrants, ces gens désespérés qui tentent, malgré le réel danger de mort, de passer en Amérique. Les natifs sont mal vus, soupçonnés de tous les trafics et compromissions avec les cartels mexicains, alors qu’en plus leurs familles sont séparées de fait par la frontière, et que leurs lieux de culture et de sépultures sont souvent devenus inaccessibles.

Mike Wilson, qui interprète le grand-père natif américain, est – avant même de devenir acteur via votre film – un personnage très engagé issu de la nation des Tohono O’odham et joue en réalité son propre rôle. Comment l’avez-vous rencontré ? Que fait-il aujourd’hui ?

J’ai rencontré Mike grâce au documentaire réalisé par Caroline D’Hondt, « Inside the Labyrinth », dont il est le personnage principal. Mike est resté longtemps indécis à l’idée de participer à un film de fiction qui le placerait dans le même contexte que celui qu’il vit au quotidien.

Il a fallu que je montre combien j’avais à cœur de représenter honnêtement la réalité qui est la sienne et celle des Tohono O’odham. J’ai dû me plier à certaines de leurs exigences, véhiculées par Mike et son ami de toujours, David Garcia, qui joue le rôle de son frère Manuel dans le film, afin de les convaincre.

Comme pour mes précédents films (« Le Jour où Dieu est parti en voyage », « Une famille syrienne »), j’ai cherché les protagonistes parmi la population locale, en respectant leurs inquiétudes et leurs questionnements. que du côté des « Blancs ». Zick, le petit garçon est lui aussi Tohono. Je devais trouver un enfant sachant bien monter à cheval. J’en ai rencontré un seul, Ezekiel, et pour mettre toutes les chances de mon côté et lui donner confiance, à ses parents et à lui, Mike a décidé de m’accompagner au premier rendezvous, me donnant ainsi sa caution. Mike a été très généreux et très précieux tout au long du tournage, en m’indiquant comment les choses se passaient, ou se dont il fallait se méfier, et surtout en restant continuellement un lien et une caution auprès des gens de son peuple. Les Amérindiens ont été lésés, abusés, dépossédés, assassinés depuis l’arrivée des Blancs, et ils n’oublient rien, surtout pas de garder leurs distances et de se protéger contre l’imagerie américaine que les médias et le cinéma ont créés pour les représenter. Mike a été comme un vrai grand-père pour Zeke. Il a tout de suite compris les codes dont depend un acteur. Il disait à Zeke, « ne fait rien, regarde-moi, c’est tout. »

Vicky Krieps est glaçante en agente de la douane américaine. Le choix du casting luxembourgeois était-il pour vous une évidence ?

Quand j’ai vu Vicky dans « Phantom Thread », j’ai tout de suite pensé à elle, et je n’ai plus changé d’avis. Vicky est une actrice entière, c’est-à-dire qu’elle entre dans son personnage une fois pour toutes.

Nous étions conscients tous les deux qu’elle devait apparaître foncièrement Américaine. Elle a travaillé son accent tout l’été avant le tournage avec une coach du Julliard Institute à New York. Dès la première prise, tout était en place et parfaitement lisible. En plus il y a dans son visage une vulnérabilité, une pudeur aussi qui viennent en contrepied de la dureté et de l’absolu de son personnage, et j’en avais terriblement besoin pour qu’il apparaisse humain et qu’on puisse malgré tout s’attacher à elle.

Quelles sont les difficultés de tourner dans le désert, et comment avez-vous approché l’image du film?

J’ai beaucoup apprécié travailler avec Joachim Philippe, mon chef-opérateur pour ce projet. C’est chaque fois un peu délicat pour eux d’avoir un ancien chef-op comme réalisateur, mais en réalité, parce que je comprends intimement ce qu’ils font, je pense que je les dirige comme je peux diriger les acteurs, et ce n’est que pur bénéfice. Ici je voulais une photographie très éclatée parce que je crois qu’à l’image la chaleur est un blanc dur et surtout pas un jaune-orangé. Joachim a magnifiquement réussi ce défi. Il a aussi superbement accompagné les mouvements des acteurs et de l’action, et en cela je pense que le choix d’un format compact (1.55) nous a aussi bien aidé, et contribue aussi au sentiment quelque peu claustrophobique auquel le film invite. Filmer le désert est à la fois très exaltant et un peu frustrant parce que le regard embrasse toujours davantage que le cadre d’une caméra. D’autre part, j’essaie toujours de ne pas me laisser embarquer par la beauté d’un lieu, j’essaie de le rendre coutumier comme il l’est pour les protagonistes du film. Mais c’est vrai que c’est une région d’une beauté exceptionnelle et que le tentation d’en donner plus à voir est forte.

Le tournage s’est réalisé sur la frontière au sud de Tucson en Arizona, entre les EtatsUnis et le Mexique. Quelles ont été les difficultés et potentielles complications sur place ?

Je pense qu’il faudrait poser cette question à Guillaume Malandrin, le producteur du film. Le Département Custom & Border Protection (CBP) nous a refusé toute autorisation de tourner le long du mur. Nous avons donc dû finasser avec un corps d’armée incroyablement puissant et bourré de technologies, sachant qu’ils pouvaient contrôler le moindre de nos mouvements. Mais on a quand même réussi à voler quelques scènes le long du fameux mur. Par contre, nous avons pu compter sur les connaissances et l’expertise de certains policiers de la frontière, qui apparaissent dans le film en tant que figurants et qui eux aussi nous ont aidés à ne pas commettre d’erreurs. Une ancienne policière de la frontière devenue militante antipolice de la frontière, Jen Budd, a bien voulu relire et corriger le language « pro » des policières et policiers de la frontière pour qu’il colle lui aussi à la réalité du terrain. Les journées des Border Patrols sont sans doute très monotones. Ce sont des pauses de 12 heures, seul dans un véhicule, en pleine canicule, avec la radio et rien à voir. Alors évidemment dès qu’il se passe quelque chose, ils sont comme des enfants et leur réactions sont souvent débordantes. Mais s’il y en a un bon nombre qui sont un peu comme Jessica Comley, il y en a aussi qui vont à la rencontre des gens en détresse et qui souvent les sauvent. Le désert est impitoyable. Tout l’un dans l’autre, entre les règles COVID et les exigences de l’administration américaine pour délivrer les visas de l’équipe, ça a été très laborieux, coûteux et très très contrariant. L’assistant réalisateur, le chef-décorateur et la chef-costumière sont arrivés sur place à Tucson deux semaines avant le tournage. Entretemps, j’étais seul sur place, avec le soutien de notre équipe américaine, à préparer le tournage, mais on y est arrivé malgré tout, c’est tout ce qui compte.

LISTE ARTISTIQUE

- Jessica Comley : Vicky Krieps

- Jose Edwards : Mike Wilson

- Zeke : Ezekiel Velasco

- Brett Kowalsky : Haydn Winston

- Manuel Edwards : David Garcia

- Steve Comley : Simon Sears

- Adam Comley : Steve Anderson

- Maman Comley : Elizabeth Von Isser

- Rigoberto Ortiz : Rogelio Camarillo

- Connie : Harris Kendall

- Sally : Marla Robison

- Fille de Sally : Natalie Lipp

- Bébé de Sally : Arlo Kenney

- Caméraman : Hayden Domenico

- Agents fédéraux DALLIN LARSEN AUSTIN BUCHANAN ANGELO LOPES DAVID MICHAEL PAUL DANY JACKSON

- Commissaire CARLOS LEE HALL

- Commissaire TAD SALLEE Agent fédéral de Nogales GREG RENCKEN Commissaire Chef KIM WILLIAMS

- Shérif BRENDAN GUY MURPHY

- Migrant qui court MARCUS REY

- Migrant blessé FAUSTO OLMOS RENTERIA

- Femme Tohono O’odam AMY JUAN

- Chasseur CARTER HAYEK

- Prêtre à la télé RICHARD WELLS

- Homme dans la rue RUDOLPHO VALDEZ

- Femme ALIDA WILSON

LISTE TECHNIQUE

Réalisateur PHILIPPE VAN LEEUW

Mise en scène et scénario PHILIPPE VAN LEEUW

Producteur GUILLAUME MALANDRIN

Co-producteur.rice.s GILLES CHANIAL MARIA MØLLER CHRISTOFFERSEN TOMAS LEYERS JUSTIN KREINBRINK JUAN PERDOMO VICTORIA WESTOVER

Directeur de la photographie JOACHIM PHILIPPE

Décors THOMAS BREMER

Monteuse GLADYS JOUJOU

Musique LIO VANCAUWENBERGE

Superviseur mixage enregistrement ALEK GOSSE

Mixeur PAUL HEYMANS

Ingénieur son MIKKELGROSS

Costumes MAGDALENA LABUZ

Producteur exécutif JUSTIN KREINBRINK

1er assistant réalisateur TOM HEENE

CE QU'EN DIT LA PRESSE

CULTUROPOING.COM

Pouvoir humaniser une telle machine de haine sans lui faire perdre son pouvoir de nuisance est un défi que peu de comédiens peuvent relever, Vicky Krieps, habituée à nous éblouir par sa délicatesse, transcende ici la puissance et la violence de son personnage en dosant et variant subtilement ses effets.

LE FIGARO

Un western contemporain âpre et minimaliste.

LE PARISIEN

Au-delà de ce récit aussi tendu que ramassé, la force de « The Wall » réside dans ce portrait crispé de son anti-héroïne, et dans l’incarnation qu’en livre Vicky Krieps, comédienne germano-luxembourgeoise adoptée par le cinéma français et remarquée pour la douceur ou la réserve de ses compositions.

LES ECHOS

Et si la meilleure fiction de ces derniers mois sur l’Amérique de Donald Trump était signée par un cinéaste belge ?

LES FICHES DU CINÉMA

Un film salutaire et glaçant ne s’embarrassant pas de nuance. Et tant mieux !

LIBÉRATION

A la faveur [d’un] basculement très beau, le film gagne en puissance, évalue désormais distance physique et psychologique qui sépare les deux mondes inconciliables mais qui coexistent dans la force étrange de leur antagonisme, une proximité qu’on croirait à ça de devenir cordiale voire amoureuse.

ABUS DE CINÉ

Frappant et glaçant, »The Wall » est un film sans concession, une plongée radicale au sein du racisme ordinaire, celui qui coule dans les veines de manière viscérale.

LE MONDE

La force du film de Philippe Van Leeuw se situe dans la part insondable d’une protagoniste à laquelle il est à la fois impossible de s’identifier et pour laquelle une forme d’empathie se déclenche.

LES INROCKUPTIBLES

Le film impressionne par sa sécheresse, et sa critique radicale de la folie meurtrière d’une certaine Amérique – celle de Trump.