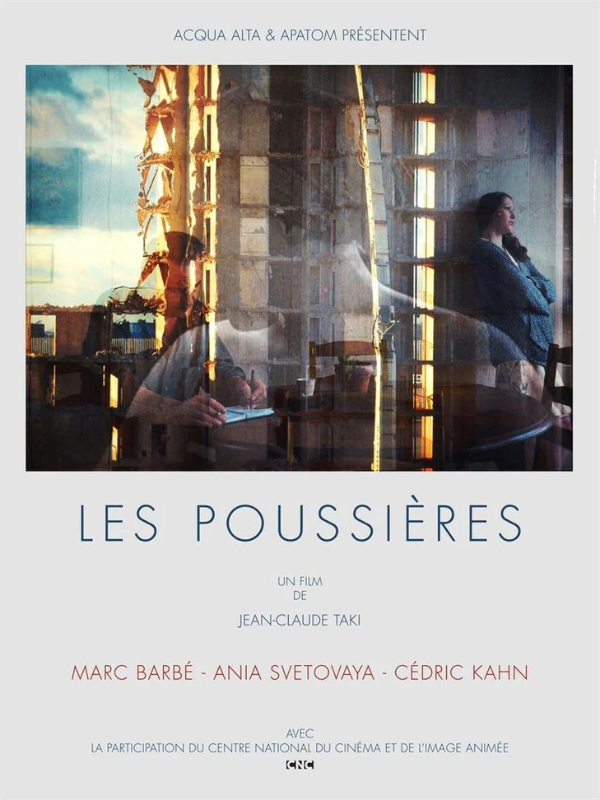

Fiction / France

LES POUSSIÈRES

Mandaté par une délégation à l’aménagement du territoire pour mener une enquête d’opinion auprès de la population, Pierre Montieu revient sur les lieux de son enfance, dans la cité Karl Marx, à Bobigny, au moment où celle-ci subit la démolition de ses tours. Il y rencontre une jeune femme d’origine russe, Ania Ivanova, qui n’est pas sans raviver la mémoire de sa mère, un temps hôtesse de l’air sur la ligne aérienne Paris/Moscou. Aux débuts amoureux se substitue très vite, dans le tumulte des chantiers, le désenchantement. Ou l’adaptation, en périphérie urbaine, de la nouvelle de l’écrivain Fiodor Dostoïevski, « La Douce ».

ANNÉE

RÉALISATION

SCENARIO

AVEC

FICHE TECHNIQUE

DATE DE SORTIE

2023

Jean-Claude TAKI

Jean-Claude TAKI

Marc BARBÉ, Ania SVETOVAYA, Cédric KAHN

1h09 – Couleur / Noir et Blanc – Dolby Digital 5.1

20 mars 2024

BIOGRAPHIE DU RÉALISATEUR

Tout d’abord musicien, il collabore à plusieurs films (fictions, documentaires) en tant qu’ingénieur du son et compose des bandes sonores. Il mène de front la réalisation de courts métrages dont la plupart ont été primés en France comme à l’étranger puis tourne un premier long métrage (AURORE / Number 9). En 2005, et ce pendant cinq ans, à l’initiative du Forum des Images de Paris, il continue son travail de cinéaste et pousse plus avant sa recherche formelle et narrative en utilisant un téléphone portable comme moyen de captation. Ses films sont alors diffusés aussi bien en salle de cinéma qu’en centre d’art [ LACDA (Los Angeles Center of Digital Art) / Museum of Contemporary Art – Washington DC, Centre Pompidou – Paris…].

Le festival Open Cinema de St Pétersbourg, le Forum des Images de Paris et le festival Côté Court de Pantin ont consacré un focus sur son travail, respectivement en 2008, 2010 et 2012.

En 2007 et 2013, il sort aux Editions Intervalles deux romans « LETTRES KAZAKHES » et « SOTCHI INVENTAIRE », et un livre de poésie illustré par Guillaume Reynard, « SOTCHI POUR MÉMOIRE ». Février 2010, il présente “AUTOPORTRAIT 365” à l’exposition collective “le réel nouvel opium ?”, proposée par « est-ce une bonne nouvelle » à la Galerie Les Filles du Calvaire – Paris. Mars 2013, exposition HORIZON // TALES avec Guillaume Reynard à l’Alma Ata Art Center et au Consulat Français à Almaty – Kazakhstan. En 2014-2016, Jean-Claude Taki est accueilli en résidence cinématographique à lʼEspace Khiasma, Les Lilas, dans le cadre du programme de La fabrique Phantom avec le soutien du département de la Seine- St-Denis, de la ville de Bobigny, et de Institut National de l’Audiovisuel. En 2023, il présente UNE CHRONIQUE AMÉRICAINE au Festival du Film de Rome.

ENTRETIEN AVEC LE RÉALISATEUR

Interview réalisée par Patrick Straumann

Le titre est intriguant. Les poussières, c’est à la fois la trace qui subsiste après la destruction, mais il y a dans le terme aussi une idée d’échelle de grandeur : l’infiniment petit face à l’infiniment grand…

JCT. Je me suis arrêté sur ce titre parce que c’est le seul qui arrivait à raconter le film dans toutes ses strates. Il y a évidemment la poussière du chantier, l’aspect fragile et volatile, et les individus dans les appartements. Ce qui m’a frappé, lors des réunions préparatoires à la destruction des tours, c’est qu’il n’était question que de chiffres : la tour porte le numéro 36, les habitants se comptent en nombres, on parle de tant tonnes de gravats. C’est toujours du numéraire et du quantitatif, et les humains étaient traités de la même manière que le béton. On les prend et on les enlève : c’est de la poussière…

Ce qui frappe, c’est que les trois strates — la construction des immeubles d’habitation à Bobigny dans les années 1970, leur destruction récente et la relation fictionnelle du couple — correspondent à des temporalités différentes.

JCT. La temporalité de la relation du couple correspond à la temporalité de la destruction du quartier, mais l’enquête policière qui porte sur la mort d’Ania se déroule en effet sur une seule semaine, et prend la forme d’un rapport lu en voix-off par le commissaire interprété par Cédric Kahn. Cela m’a permis de recourir à un point de vue extérieur, qui ne soit pas celui de l’un des deux personnages. L’envie de choisir ce dispositif m’est venue en me rappelant le roman La douce de Dostoïevski : Le protagoniste s’adresse au lecteur comme s’il faisait son propre procès, avec un mélange de vérité et de mauvaise foi. C’est ce qui m’a amené à raconter l’histoire du couple sous forme d’une enquête.

En même temps, on a l’impression que ces temporalités sont également imprimées dans les plans même…

JCT. C’est vrai qu’on voit par exemple dans l’appartement les marques des désamianteurs, chargés de tester le taux d’amiante dans les murs et les plafonds afin de protéger les ouvriers au moment de la démolition. Dans ce sens, il y a effectivement une double temporalité : le couple vit encore dans un appartement, mais la caméra enregistre déjà les signes de la destruction à venir. Mais, en parlant de temporalité, je pourrais ajouter que j’ai tourné un plan qui sort du film, qui est littéralement hors-temps : c’est le travelling qui passe par le couloir. Pour moi, c’est le plan qui se situe temporellement à un moment où l’affaire a déjà eu lieu et où l’enquête est finie. C’est un plan habité par les seuls fantômes des deux personnages…

Les vues de l’extérieur sont souvent obstruées, comme si la caméra cherchait à marquer la frontière entre l’intérieur et l’extérieur…

JCT. C’est vrai que j’ai une petite obsession de ce côté-là. Un rideau est une sorte de filtre entre moi-même et l’extérieur, et cet extérieur gagne en importance dans la mesure où il ne se donne pas facilement à voir. En même temps, c’est comme si le rideau était la trame de moi-même, ou du protagoniste, c’est comme si j’imprimais une présence dans le paysage : c’est une manière de projeter un personnage dans le paysage.

Concernant le casting, pourquoi avoir choisi Marc Barbé, qui joue le rôle de Pierre Montieu ?

JCT. J’avais envie de retravailler avec Marc. On avait déjà réalisé un projet de performance ensemble, à la suite de mon film Sotchi 255. Pour Les poussières, la plupart des scènes — à part celle du repas, où il y a des paroles, mais qui ne sont pas écoutées — sont tournées sans dialogue et en plan-séquence. Et j’ai pensé que Marc, par sa forte présence physique, pouvait être impressionnant dans ce contexte.

Tu mentionnais Sotchi 255 : est-ce que tu as choisi de travailler avec l’actrice Ania Svetovaya pour établir une continuité avec ton film précédent, où elle avait déjà joué le rôle principal ?

JCT. J’étais très content de retravailler avec Ania. On avait construit quelque chose de magnifique en termes de mise en scène dans Sotchi 255, notamment sur les plans séquences. C’est une comédienne qui peut faire passer énormément de sentiment sans parler. Mais sa présence s’est également imposée de façon plus directe : il y avait d’une part, comme je l’ai déjà dit, le roman de Dostoïevski, et comme la toponymie de Bobigny, notamment la cité Karl-Marx et l’avenue Lénine, renvoyait à une Histoire soviétique, je trouvais intéressant de travailler avec une actrice qui puisse amener quelque chose de russe. Et puis, en sous-texte, avec la démolition des tours, il y avait aussi quelque chose qui rappelait l’implosion de l’URSS…

Tu utilises des images d’archive, mais de façon très personnelle : tu ne les envisages pas comme les traces d’un passé enregistré et révolu, mais comme le point de départ d’une fiction possible…

JCT. Je ne supporte pas qu’on utilise les archives pour leur seule valeur informative. Ce que j’aime dans les archives, c’est leur plastique, la matière visuelle. À ce titre, elles sont porteuses d’imaginaire, de fiction. Dans Les poussières, les archives sont probablement le corps qui fluctue le plus. Elle travaillent à la fois le territoire, elles « font » le travail d’archive au sens premier du terme : on y voit la mairie de Bobigny dans les années 1970, on voit le marathon de la Courneuve. Mais il y a aussi la partie où les archives travaillent l’intime des personnages, notamment l’intime du personnage masculin. À un moment donné, il y a même des archives dont on ne sait pas à qui elles « appartiennent ». C’est une chose que je n’avais encore jamais faite. Je ne m’étais encore jamais servi d’archives comme élément de fiction pure, pour travailler l’intime des personnages, leur fabriquer une mémoire.

Il y a une très belle archive dans Les poussière, où l’on voit la télévision passer du noir et blanc à la couleur. Il me semble que c’est aussi une image pour marquer le moment où les certitudes de l’époque — certitudes urbanistiques notamment — cèdent le pas à l’incertitude, où la foi dans le progrès s’estompe et où commence l’ère du doute.

JCT. C’est en effet un moment de bascule, car ce discours enthousiaste sur le progrès se prolonge dans le plan suivant, où un travelling nous mène à travers un appartement vide et en ruine, qui mine effectivement toute notion de progrès.

L’oiseau dans la cage tranche avec l’aspect documentaire du décor…

JCT. C’était une tannée, cet oiseau, il n’arrêtait pas de piaffer ! On avait réfléchi avec Ania (Svetovaya) sur la manière dont son personnage, arrivant dans cet appartement, tente de s’installer. Son compagnon, le personnage de Pierre Montieu joué par Marc Barbé, y vit déjà, pour le travail, c’est un appartement de fonction, qu’il n’a pas aménagé, qui n’est pas investi. C’est comme ça que l’oiseau est arrivé, même si j’étais un peu embêté par lamétaphore, qui m’a semblé un peu trop évidente. En même temps, cette métaphore concentre tout.

Concernant la musique, ton nom figure là aussi sur le générique. Est-ce qu’il est important pour toi de participer à l’ensemble des éléments qui composent le film ?

JCT. J’avais quatre accords de guitare dont je trouvais qu’ils pouvaient bien fonctionner. Avec ces quatre accords de guitare, Fabrice Naud et moi avons composé un morceau pour accompagner le film et rajouter une strate supplémentaire qui ne soit pas seulement une illustration, mais vraiment un complément. Il y a une tension dans cette musique faite avec très peu de choses. Par exemple dans le travelling qui suit les jeunes sur les mobylettes au début du film, je trouve que la musique les accompagne très bien, on sent qu’il y a quelque chose d’implacable qui se joue déjà.

Le thème principal semble être le temps, le temps stratifié, complexe, mais où tout converge vers une fin inéluctable, et qui figure en quelque sorte le passage de la vie à la destruction.

JCT. De toutes façons, la mort rôde partout dans le film. J’en joue même, notamment dans le plan de la grue sur laquelle est marqué le slogan « avenir déconstruction ». L’image accompagne la destruction de la tour, elle accompagne en même temps la désintégration de ce couple, et elle raconte aussi un passé social qui n’existe plus, les liens qui se délitent. Et comme par opposition à cette chose qui se délite, il y a à la fin ce plan d’une jeunesse rayonnante, où des jeunes femmes sautent à la corde, exprimant peut-être le rêve brisé du personnage d’Ania. Un temps où tout lui semblait possible. Un temps disparu que nous convoquons tous au moins une fois au cours de notre vie.