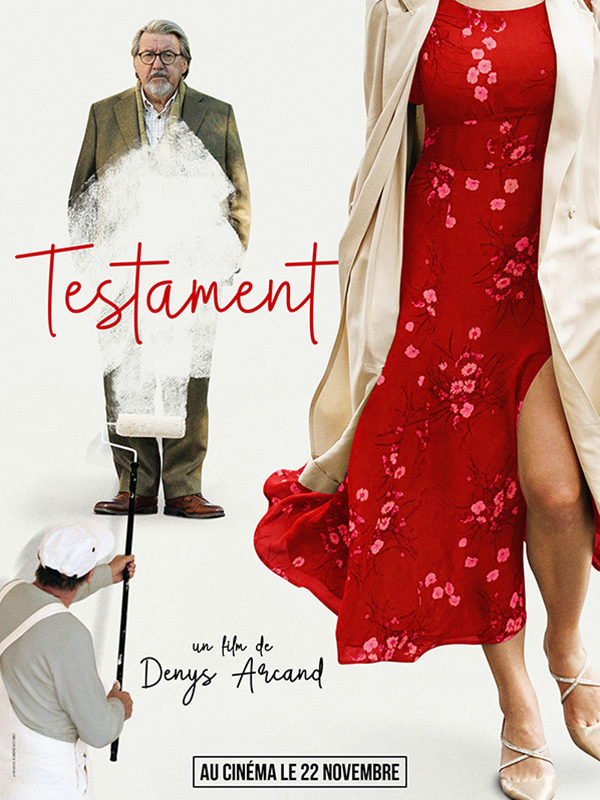

Fiction / Canada

TESTAMENT

Dans une ère d’évolution identitaire, Jean-Michel, un célibataire de 70 ans, a perdu tous ses repères dans cette société et semble n’avoir plus grand chose à attendre de la vie. Mais voici que dans la maison de retraite où il réside, Suzanne, la directrice, est prise à partie par de jeunes manifestants qui réclament la destruction d’une fresque offensante à leurs yeux. Alors qu’il observe avec ironie cette époque post pandémique où tout lui semble partir à la dérive, Jean-Michel reprend en main sa vie… et celle des autres.

ANNÉE

RÉALISATION

SCENARIO

AVEC

FICHE TECHNIQUE

DATE DE SORTIE

2023

Denys ARCAND

Denys ARCAND

Rémy GIRARD, Sophie LORAIN, Marie-Mai, Guylaine TREMBLAY

1h55 – Couleur – 1.85 – Dolby Digital 5.1

22 novembre 2023

ENTRETIEN AVEC LE RÉALISATEUR

Qu’est-ce qui vous a motivé à faire ce film?

Un événement qui s’est déroulé dans un grand musée de New York. Sur une grande fresque murale, on voyait la rencontre d’Indiens de l’île de Manhattan avec un explorateur hollandais. Elle ne gênait personne depuis des années. Un jour, un groupe a exigé sa destruction en prétextant que cette toile constituait une insulte aux autochtones, aux premiers arrivants. Les responsables du musée ont extrêmement bien réagi : ils ont placé une vitre devant l’immense tableau et, par quelques notes écrites, ont corrigé erreurs et imprécisions. On pouvait lire : « Il est impossible que cette réunion ait eu lieu en pareilles circonstances » ou « Les Indiens que vous voyez ne sont pas exactement habillés comme ils le devraient ». Ça a satisfait tout le monde et cette vitrine – explicative, en quelque sorte – est encore là, aujourd’hui.

Cet événement a excité mon imagination. Pourquoi ne pas concevoir, me suis-je dit, dans la Chapelle Sixtine, de petites notes qui préciseraient : « Dieu le Père est ici représenté comme un homme blanc, vieux et probablement hétérosexuel, mais libre à vous d’imaginer, à sa place, une femme noire, jeune et enceinte » …

Dans mon film, j’ai évidemment renoncé à reconstituer la Chapelle Sixtine et me suis contenté d’un « mural » dans une petite maison de retraite et d’une directrice submergée, face à un groupe de jeunes gens qui exigent d’elle qu’elle réécrive l’Histoire.

On retrouve dans « Testament » plusieurs comédiens de vos précédents films. C’est comme une famille pour vous ?

Comme beaucoup de réalisateurs, j’ai des acteurs avec lesquels je suis familier. Ils comprennent bien ce que j’écris, cela nous économise bien des explications et cela installe sur le plateau une atmosphère conviviale que j’aime bien. Cela étant dit, j’aime aussi découvrir de nouveaux talents, particulièrement des jeunes, et il y en a dans tous mes films.

Et une fois encore, dans « Testament », vous faites appel à l’un de vos comédiens fétiches : Rémy Girard…

C’est très étrange. On se fréquente très peu dans la vie, mais c’est un acteur qui a le don de rendre naturel – et intelligent ! – ce que j’écris… Il y a fort longtemps, j’avais rédigé un texte pour un petit théâtre de Québec, sans savoir qui allait le jouer. Rémy Girard est entré en scène et si j’avais répété avec lui pendant trois mois et lui avais donné toutes les indications possibles et imaginables, il n’aurait pas été meilleur. Ainsi est née notre collaboration professionnelle…

Comment définiriez-vous le personnage qu’il joue ici ?

C’est un homme qui se sent en décalage par rapport à la société contemporaine. Il fait partie de la culture occidentale traditionnelle – c’est-à-dire qu’il lit des livres, écoute de la musique classique, ce qui est presque ringard, aujourd’hui. Il se sent donc totalement déphasé par rapport à la mouvance actuelle.

Son entourage fait tout pour le déphaser, il faut dire !

Oui, on lui remet, par exemple, un prix littéraire dans une section pas vraiment flatteuse : « Hommage à nos aînés ». Rien de pire pour vous saper le moral ! Qui plus est, pour ce prix, on l’a confondu avec un autre : son nom ressemble, en effet, à celui d’un dramaturge relativement connu au Canada et quand il tente de corriger l’erreur, personne ne l’écoute, parce qu’on le prend, visiblement, pour un sénile… Ça, c’est une situation dans laquelle je me retrouve souvent dans la vie…

Il serait, en quelque sorte, votre double?

C’est moi, bien sûr. Pas complètement. Pas tout le temps. Mais en grande partie…

Tous vos films – « Réjeanne Padovani », « Jésus de Montréal » et votre trilogie, bien sûr : « Le Déclin de L’empire Américain », » Les Invasions Barbares », « La Chute de L’empire Américain » – reflètent l’air du temps. Vous sentez- vous plus proche du moraliste ou de l’imprécateur ?

Imprécateur, ça non ! Je ne jette la pierre à quiconque. Je ne blâme personne. Et je ne cherche jamais à blesser qui que ce soit…

Un nouvel ordre moral semble s’installer, qui mène à la censure, à la destruction de l’art, de la culture sous couvert de diversité. Dénoncez- vous une société qui est en train de s’effondrer ?

Depuis « Le Déclin de L’Empire Américain », je creuse toujours le même thème qui est celui de la lente désintégration de notre civilisation. Nous entrons maintenant dans un monde radicalement nouveau qui s’appellera la civilisation numérique, ou informatique, ou je ne sais quoi. L’arrivée de l’intelligence artificielle va maintenant pulvériser nos dernières certitudes. Le monde de demain n’aura à peu près rien en commun avec celui que nous avons connu. Un peu comme le Moyen Âge n’avait presque rien en commun avec les civilisations romaines et grecques.

Plus proche de Montesquieu qui ironise sur la société de son temps ou de Flaubert qui en fustige la bêtise ?

À mi-chemin des deux. Mais à ma toute petite place. Très, très loin des deux auteurs que vous citez…

Vous avez, et votre film le prouve ô combien, le don d’énerver certains de vos contemporains…

J’ai cette disposition depuis l’enfance, c’est vrai. Déjà au lycée, j’avais la réputation de résister, de ne pas prendre pour argent comptant, du moins, tout ce qu’enseignait le professeur. « Une forte tête », disait-on de moi…

Dans ce film, vous n’y allez vraiment pas de main morte ! À commencer par les politiciens que vous montrez lâches et pusillanimes…

Franchement, ils le cherchent bien… Si ce n’est qu’ils ont des excuses : il leur faut être élus. Et réélus, si possible … Alors, ils se taisent ou parlent trop. Ils énoncent des semi-vérités. Imaginez- vous un politicien qui parlerait vrai ? Seuls les membres de sa famille voteraient pour lui…

Vous réglez, aussi son compte, très brièvement, avec le système de santé québécois. Au détour d’une simple réplique qui dénonce un 137ème malade dans une liste d’attente… Vingt ans après « Les Invasions Barbares », rien n’a changé ?

Tout a empiré… L’état de la santé dans mon pays est encore plus catastrophique que dans le vôtre…

Et sous la romance, sous couvert d’une histoire sentimentale, c’est une critique politique. Votre film est-il un film politique ?

Pas que politique : c’est tout à la fois. Je parle de la société qui m’entoure, des craintes qui m’habitent, du ridicule de bien des situations. Il ne faut pas oublier que c’est aussi une comédie.

Et que dire du moment qui, forcément, va faire grincer des dents : tandis que votre héros reçoit une récompense qui lui est attribuée par erreur, vous montrez l’autrice de Vagins en feu s’exclamant sur scène : « Merci d’avoir compris ma rage. Merci d’avoir compris mon dégoût »…

Quand on tourne une comédie, on grossit le trait… C’est une séquence outrée, donc outrancière… Mais songez à tous les prix cinématographiques décernés depuis trois-quatre ans, où les récipiendaires prennent le micro pour exprimer leur mal être… Je m’amuse un peu avec ça…

Ça ne vous gêne pas de tourner un film qui, précisément, pourrait justifier la réputation que certains vous prêtent ?

Absolument pas. Je n’ai pas beaucoup de qualités dans la vie. Mais si j’en ai une, c’est de ne pas avoir peur. Si l’on tourne un film en redoutant les réactions qu’il pourrait susciter, autant ne pas le faire…

J’aime m’amuser. Rire de moi et des autres. Et rire de certains sujets sociétaux trop graves pour qu’on en plaisante, aux yeux de certains… Je crois que l’on peut rire de tout, enfin presque…

Riez-vous, aussi, des manifestants de votre film qui exigent du respect pour les « first nations » ?

Non. Ils ont absolument raison. Leur combat est juste. Mais ce sont des « citoyens concernés », comme le fait observer, dans mon film, avec une légère ironie, une dame indienne qui, elle, fait partie des premières nations. Ils militent avec générosité et enthousiasme pour des causes qu’ils ne maîtrisent pas complètement, parfois. Oui, bien sûr, s’indigner contre une peinture est une noble cause, mais les descendants des premières nations ont, actuellement, des problèmes bien plus importants à résoudre qu’une peinture soi-disant offensante dans une maison de retraite ou dans un musée. La drogue, le logement, l’accès à l’eau potable, que sais-je ? …

J’admets volontiers que les combats menés un peu partout dans le monde sont justifiés. Mais, pour mieux se faire entendre, ceux qui les mènent adoptent, souvent, des postures extravagantes. Et c’est cette extravagance qui prête le flanc à la satire. À des auteurs de comédies comme moi. Un cas précis : au Canada, on ne peut plus employer le mot « nègre ». Il faut dire : « le mot en n… ». Bien entendu, le concept à l’origine de cette interdiction est absolument inattaquable : depuis des dizaines d’années, des gens se sont fait traiter de « sales nègres » et c’est intolérable… Mais quand, dans une université, un professeur cite dans son cours le titre d’un essai intitulé Nègres blancs d’Amérique, qu’un étudiant extrêmement sensible se sente révolté par le fait qu’il prononce ce mot, et que le prof en question se fasse réprimander, puis sanctionner, c’est grotesque…

Dommages collatéraux d’une cause juste, vous dira-t-on…

Le problème est : ces excès, devenus quotidiens, sont-ils une mode passagère dont on se dira, dans vingt ans : « Mais quelle folie ! », exactement comme nous apparaissent absurdes, aujourd’hui, les excès fanatiques des communistes et des maoïstes, dans les années 70 ? Ou annoncent-ils un changement de société radical et durable… On ne sait pas. On ne peut jamais rien prévoir : c’est ma vieille formation d’historien qui me fait dire ça ! Il me semble, pourtant, que nous vivons un tournant extrême, bien plus profond que les soubresauts que l’Histoire a multipliés jusqu’ici. On quitte ce qu’il est convenu d’appeler la civilisation occidentale – celle de Gutenberg pour faire vite – et l’on entre dans une nouvelle ère – le digital, le numérique, l’Intelligence Artificielle… On a déjà commencé à brûler des livres, à réécrire des textes. Pour l’instant, on s’en prend à Ian Fleming et à Agatha Christie. Mais qui dit que ce ne sera pas le cas de Shakespeare, très bientôt ?

Après la Renaissance, comme vous le savez, on a couvert les sexes sur certaines toiles pour plaire à une époque devenue puritaine. Aujourd’hui, les classiques sont menacés parce qu’ils sont insupportables à la sensibilité qui s’en vient…

Mais l’art doit-il se plier à la sensibilité qui s’en vient ?…

Ah mais, qu’il le veuille ou non, ça risque de lui arriver, je crois bien ! …Et dans ce cas, ce que j’aimerais, c’est que soient conservés quelque part, à l’abri, tous les livres que l’ère nouvelle jugera indécents, toutes les oeuvres d’art que l’ère nouvelle trouvera inconvenantes. À l’image des moines du Moyen Âge qui avaient veillé sur les grands textes grecs et latins pour nous les offrir, intacts, des siècles plus tard…

Face à une époque qui le fuit et qu’il ne maîtrise plus, votre héros, un peu comme le Candide de Voltaire, choisit, en quelque sorte, de « cultiver son jardin » …

Oui, il va nouer une relation sentimentale et s’occuper d’un enfant qui va donner un sens à la fin de sa vie.

« Poser des gestes de bonté, c’est ce qui rend la vie supportable », dit, d’ailleurs, un de vos personnages…

C’est ce qui permet, aujourd’hui, de se regarder dans son miroir sans trop se dégoûter.

Cette sagesse « voltairienne » n’est-elle pas, en un sens, une défaite ?

Peut-être, mais on vit une époque si chaotique que tout comportement collectif me semble illusoire. On ne peut s’en sortir qu’individuellement. Le dernier grand rêve commun était le marxisme et on s’est aperçu qu’il ne fonctionnait pas du tout. Le capitalisme ? On vit avec, pas très bien, et on ne peut, en aucun cas, le proposer comme idéal de vie. Alors espérer en quoi, en qui ? Si je trouvais une solution, je la montrerais dans mes films. Hélas, je ne la vois pas…

Le rire, peut-être…

Oui, il donne un peu de recul. L’ironie permet de s’évader momentanément des traquenards dans lesquels on se sent enfermé. Les comédies aident toujours à survivre, c’est évident…

Que voudriez-vous que l’on dise à propos de votre film : que c’est un pamphlet ? Une alerte ? Une espérance ? Une descente aux enfers ?…

Tout ce que vous venez de dire … En fait, je fais des films sur les mystères que nous propose la vie. Un magma opaque auquel j’essaie de donner un sens… Dans cette quête, des faits, des gens, des sentiments m’amusent. D’autres me terrorisent. Je les reflète avec l’espoir que d’autres, qui se trouveraient dans la même situation que moi, se disent soudain : « Ah, tiens, ce type, là, il me ressemble. Il a les mêmes inquiétudes et les mêmes angoisses que moi. Les mêmes dilemmes » …

Et que nos solitudes en soient, un bref instant, atténuées…

À PROPOS DU RÉALISATEUR

Au Canada comme à l’étranger, la réputation des films de Denys Arcand n’est plus à faire, et ce non seulement pour la collection de prix prestigieux qu’il a remportés, mais aussi grâce au regard à la fois incisif et poétique que le cinéaste a le don de porter sur notre société.

Son plus récent film, « Testament », présenté en avant-première au festival du Film Francophone d’Angoulême, a enregistré le meilleur démarrage au box-office pour un film québécois depuis mars 2020. « La Chute de L’empire Américain » avait été présenté dans de nombreux festivals à travers le monde et avait été accueilli très chaleureusement, tant par le public que la critique. Au printemps 2014 il présente « Le Règne de la beauté ». En 2007, son film « L’Âge des ténèbres » a clôturé le Festival de Cannes, une soirée très spéciale marquant la 60e édition du réputé festival. En 2003, Denys Arcand écrit et réalise « Les Invasions Barbares » qui remporte l’Oscar du Meilleur film en langue étrangère et reçoit une nomination de Meilleur scénario original. Les César 2004 couronnent le film des prix du Meilleur film, de la Meilleure réalisation et du Meilleur scénario. Au Festival international du film de Cannes, il obtient le Prix du Meilleur scénario et Marie-Josée Croze remporte le prix d’interprétation féminine. Il récolte également de nombreux Prix Génie dont Meilleur film, Meilleure réalisation et Meilleur scénario original ainsi que quelques 35 autres prix à l’échelle mondiale.

En 2000, il tourne « Stardom », miroir reflétant l’obsession pour la célébrité ainsi que l’exploitation. Premier film canadien à être présenté comme film de clôture au Festival international du film de Cannes, il a également été sélectionné par le Festival international du film de Londres, de Toronto et de Vancouver. En 1989, il a réalisé le percutant « Jésus de Montréal » qui a fait partie de la compétition à Cannes, où il a remporté le Prix du Jury et le Prix OEcuménique. Ce film s’est aussi vu décerner 12 prix Génie en plus de sa nomination aux Oscars.

En 1986, Denys Arcand a marqué son époque avec le long métrage « Le Déclin de L’empire Américain ». Le film a été sélectionné par la Quinzaine des réalisateurs au Festival international du film de Cannes où il a décroché le prix de la Fédération internationale de la presse cinématographique (FIPRESCI) ainsi qu’une nomination aux Oscars dans la catégorie du Meilleur film étranger.

Outre sa carrière cinématographique, Denys Arcand a publié plusieurs articles et a écrit le livre Euchariste Moisan en 2013. En 2011, il crée avec l’artiste Adad Hannah une mise en scène de 7 minutes présentée dans le cadre du 150e anniversaire du Musée des Beaux-Arts de Montréal, Safari. Passionné de musique classique, il a mis en scène son premier opéra au printemps 2015, Zémire et Azor, avec les Violons du Roy. Denys Arcand est Commandeur de l’Ordre des Arts et des Lettres (France), Compagnon de l’Ordre du Canada et Grand Officier de l’Ordre national du Québec. Il est également membre de l’Academy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS) et de l’Académie des Arts et Technologies du Cinéma (César). En 2023, Postes Canada a rendu hommage à ce grand cinéaste québécois en lançant un timbre à son effigie.

LISTE TECHNIQUE ET ARTISTIQUE

Liste artistique

Rémy Girard : Jean-Michel Bouchard

Sophie Lorain : Suzanne Francoeur

Marie-Mai : Flavie

Guylaine Tremblay : Nancy Fournelle

Caroline Néron : Ministre de la Santé

Alexandra McDonald : Kathy Ford

Katia Gorshkova : Vera

Alex Rice : Kanien Montour

Charlotte Aubin : Rosalie Lecavalier

Robert Lepage : Raphael Saint Aubin

Yves Jacques : Emmanuel D’Argenson

Edgar Bori : Raymond

Denis Bouchard : Rodger

René Richard Cyr : Ministre de la Culture

Clémence Desrochers : Madame Sylvestre

Marcel Sabourin : Monsieur Sylvestre

Guillaume Lambert : Lucas Labelle-Hamel

Liste technique

Réalisateur et scénariste : Denys Arcand

Productrice : Denise Robert

Directrice de la photographie : Claudine Sauvé

Scénographie : François Séguin

Montage : Arthur Tarnowski

Costumes : Anne-Karine Gauthier

Musique : Mathieu Lussier, Louis Dufort

Création sonore : Marie-Claude Gagné

Son : Martin Desmarais, Luc Boudrias

Producteurs associés : Dominique Besnehard, Victor Loewy, Martin Desroches

Productrice déléguée : Sylvie Trudelle

Directeur de production : Simon Marcotte

Distribution des rôles : Lucie Robitaille, Dandy Thibaudeau

Casting des figurants : Carole Dionne, Cent Visages, Kathleen Coté

1ère assistante à la réalisation : Émilie Malo

Directeur de posproduction : Guy Langlois

Distribution France : Jour2Fête

CE QU'EN DIT LA PRESSE

LE FIGARO

Contre le politiquement correct, la méthode Arcand est la meilleure. Cela se passe au Québec, c’est-à-dire partout. On attend l’équivalent chez nous. Il n’est pas interdit de rêver.

FRANCEINFO CULTURE

Denys Arcand pose toujours un regard affuté sur le monde contemporain, dans un nouveau film incisif et drôle.

LE JOURNAL DU DIMANCHE

Plus narquoise que cynique, le film brille par ses qualités d’écriture, réservant son lot de situations drolatiques ou de répliques bien senties. Sans oublier la tendresse.

LES FICHES DU CINÉMA

Après « La Chute de l’empire américain », Denys Arcand s’attaque aux crispations identitaires contemporaines et offre avec « Testament » un film à l’humour corrosif contrebalancé par des personnages tout en finesse. Quand Woody Allen rencontre les Chiens de Navarre.

aVOIR-aLIRE.COM

Sans jamais se prendre au sérieux ni se faire moralisateur, ce film aux accents politiques ouvre la réflexion sur l’avènement d’une nouvelle civilisation qui, à tort ou à raison, risque bien de pulvériser nos dernières certitudes. S’il ne se fait pas happer par quelques mauvais joueurs irrités par sa puissance de frappe, ce Testament pourrait bien se hisser au sommet des œuvres du cinéaste québecois le plus populaire.

LA CROIX

Le récit progresse au rythme lent de son héros, mais distille un charme qui doit beaucoup à l’interprétation fluide de Rémy Girard et à une photographie élégante.